湖南师范大学中国史考研

Add 湖南师范大学微信

研究生为你答疑,送资源

研究生为你答疑,送资源

95%的同学还阅读了:

[2021湖南师范大学研究生招生目录]

[湖南师范大学研究生分数线[2013-2021]]

[湖南师范大学王牌专业排名]

[湖南师范大学考研难吗][湖南师范大学考研难吗]

[湖南师范大学研究生院]

[湖南师范大学考研群]

[湖南师范大学研究生学费]

[湖南师范大学研究生辅导]

[考研国家线[2006-2021]]

[2021年考研时间:报名日期和考试时间]

因为湖南师范大学中国史专业研究生数量有限,愿意做考研辅导的数量不确定,请加我们顾问的微信进行咨询和确认,抢先预订研究生,以免错失研究生辅导机会。

湖南师范大学是一个不错的学校,深受考研人的追捧,本校每年会有数千名研究生招生的名额,研究生报考录取比在3:1左右,难度中等,部分热门的研究生专业研究生报考录取比会更高一点,请各位准备报考湖南师范大学中国史考研的同学注意: 湖南师范大学中国史研究生录取分数线(或称考研分数线)的数据。因为每年都有不少人报考湖南师范大学中国史考研,竞争激烈,所以强烈建议各位准备考湖南师范大学中国史研究生的考研人准备一些基本的历年考研真题、 研究生学姐学长的笔记、考研经验等等(考研派有考研经验频道,也有考研派微信公众号、考研派APP等产品平台,里面有不少研究生会免费解答你的考研问题,助你考研一臂之力),另外考研派也会为大家湖南师范大学中国史考研的参考书目、考研大纲、研究生招生咨询电话等联系方式。希望你考取湖南师范大学 中国史专业研究生,考研是个孤独的事情,需要耐得住寂寞,祝愿各位考研的学生好好复习备考,来年上个985/211,实现自己的名校研究生梦想。

湖南师范大学中国史060200考研科目及参考书目

中国史 [060200] 学术学位

专业信息

- 所属院校:湖南师范大学

- 招生年份:2020年

- 招生类别:全日制研究生

- 所属学院:历史文化学院

- 所属门类代码、名称:[06]历史学

- 所属一级学科代码、名称:[02]中国史

专业招生详情

| 研究方向: | 01史学理论及中国史学史 02历史文献学 03专门史 04中国古代史 05中国近现代史 |

|

| 招生人数: | ||

| 考试科目: | ①101思想政治理论 ②201英语一 或202俄语 或203日语 ③747中国史综合 |

|

| 备 注: | 复试笔试科目: 世界通史 同等学力考生加试科目: ①历史文选 ②史学论文写作 |

|

2021湖南师范大学中国史综合专业研究生考研参考书目

参考书目朱绍侯等主编《中国古代史》(上、下册),福建人民出版社2000年

姜义华主编《中国通史教程》(三卷本),复旦大学出版社2005年

李侃、李时岳等著《中国近代史》(第四版)中华书局,1994年(此后多次重印)

苑书义等著《中国近代史新编》人民出版社2007年

王桧林主编:《中国现代史》(上下、册),高等教育出版社2001年

湖南师范大学中国史2020年研究生录取分数线

湖南师范大学中国史考研的各位同学,2020年湖南师范大学中国史研究生录取名单终于公布了,湖南师范大学中国史是一个不错的专业,希望各位今年的考研分数线能过湖南师范大学中国史2020年的录取分数线,下面是2020年湖南师范大学研究生院公布的湖南师范大学中国史2020年研究生录取分数线和湖南师范大学中国史研究生拟录取名单。

湖南师范大学中国史2020年研究生复试分数线(或称考研分数线)和湖南师范大学中国史的研究生录取分数线是两个不同的概念,前者是进入湖南师范大学中国史研究生复试的基本要求线,后者是湖南师范大学中国史研究生的录取分数线,包含了初试复试的综合成绩。本文是湖南师范大学中国史2020年研究生录取分数线,内容来自湖南师范大学研究生院相关网站,如有出入请以湖南师范大学官方网站公布的湖南师范大学中国史2020年研究生录取分数线为准。

以下是2020年湖南师范大学的研究生录取名单,成绩从高到底,供准备报考该专业研究生的同学参考:

2021湖南师范大学中国史060200考研科目及参考书目

中国史 [060200] 学术学位

专业信息

- 所属院校:湖南师范大学

- 招生年份:2021年

- 招生类别:全日制研究生

- 所属学院:历史文化学院

- 所属门类代码、名称:[06]历史学

- 所属一级学科代码、名称:[02]中国史

专业招生详情

| 研究方向: | 01 (全日制)史学理论及中国史学史 02 (全日制)历史文献学 03 (全日制)专门史 04 (全日制)中国古代史 05 (全日制)中国近现代史 |

|

| 招生人数: | 31 | |

| 考试科目: | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 或202 俄语 或203 日语 ③747 中国史综合 |

|

| 备 注: | 复试科目: 世界通史 同等学力考生加试科目: ①历史文选 ②史学论文写作 |

|

2021湖南师范大学中国史综合研究生考试大纲

湖南师范大学硕士研究生入学考试自命题考试大纲考试科目代码:[747] 考试科目名称: 中国史综合

一、考试内容及要点

中国古代史

第一章 史前时代

(一)旧石器时代的人类

(二)新石器时代的主要文化遗存

(三)古史传说:五帝传说,禅让制

第二章 夏商西周

(一)夏朝与夏文化的探究

1.夏朝的建立

2.夏朝的社会制度

3.夏文化,“二里头文化”

(二)商朝及其考古发现

1. 商朝的建立与政治经济制度

2.青铜文化与甲骨文

(三)西周的盛衰

1.西周的建立:武王伐纣和周公东征

2. 西周的制度和社会结构:分封制,宗法制度,井田制

3.西周的灭亡:国人暴动和平王东迁

4.甲骨文和金文

第三章 春秋战国

(一)春秋时期

1.王室衰微与大国争霸:春秋五霸

2.社会生产力发展和生产关系的变化:井田制的解体,封建生产关系的产生

(二)战国时期封建制度的确立

1.各国封建政权的建立与变法运动:三家分晋,田氏代齐,商鞅等变法

2.各国的兼并战争和秦的统一

(三)春秋战国的思想与文化:诸子百家

第四章 秦汉

(一)秦帝国的建立及其历史影响

1.巩固统一的措施

2.统一的多民族的封建国家的形成

3.秦末农民战争:陈涉首义和楚汉之争

(二)西汉统一多民族封建国家的发展

1.西汉建立与文景之治

2.汉武帝的统治与西汉的强盛

3.西汉与周边民族的关系:和亲,对匈奴的战争,张骞通西域等

4.西汉后期的社会危机与王莽改制

(三)东汉的政治

1. 绿林赤眉起义和东汉的建立

2.东汉的社会经济:豪强地主田庄

3.东汉民族关系和对外关系

4.东汉后期的腐朽统治和黄巾起义:外戚宦官专权,党锢之祸,黄巾起义

(四)两汉文化:经学、史学等

第五章 魏晋南北朝

(一)三国鼎立与西晋的短暂统一

(二)东晋南朝的政治与经济:

1.士族与门阀政治

2.南朝政权的更替和江南社会经济的发展

(二)十六国北朝的政治形势与民族关系

(三)北朝经济的缓慢发展与民族大融合:北魏孝文帝改革

(四)魏晋南北朝的思想、文化与科技:思想文化的多元化发展

第六章 隋唐五代

(一)隋朝的统一与覆灭

(二)唐朝前期政治

1.唐朝的建立和“贞观之治”

2.武则天和唐玄宗的统治

3.隋及唐前期的国家制度与社会经济

(三)安史之乱与中晚唐政局:

1.安史之乱

2.中晚唐的财政改革与社会经济:两税法

3.唐末农民战争

(四)隋唐的民族关系与中外经济文化交流

(五)隋唐的思想、文化和科技:隋唐时期佛教的发展,唐代的崇道

(六)五代十国的政治与经济:周世宗改革

第七章 宋、辽、西夏、金、元

(一)宋朝建立与专制集权的加强

(二)北宋中期的统治危机与王安石变法

(三)辽、西夏、金的建立及其制度

(四)宋、辽、西夏、金的关系

(五)元朝的统一及其影响

1.蒙古族的发展和蒙古国的建立

2.蒙古灭西夏和金

3.四大汗国的建立

4.元朝的政治:不平等的民族政策等

(六)宋元的社会经济

(七)宋元的社会矛盾与农民起义

(八)宋元的思想、文化与科技:程朱理学等

(九)宋元对外经济文化交流

第八章 明、清(鸦片战争前)

(一)明初专制集权统治的加强

(二)明中后期的政治和社会危机

1.宦官干政和内阁倾轧

2.张居正改革

3.后期的社会危机

4.明末农民战争

(三)清代统一多民族封建国家的进一步发展

1.明清鼎革与清初的社会矛盾

2.清代疆域的奠定与多民族国家的统一

3.康乾盛世及其社会问题

(四)明清国家制度

(五)明清社会经济的发展

明代中后期商品货币经济的发展和资本主义的萌芽

(六)明清对外关系与贸易

(七)明清思想、文化和科技:“陆王心学”,乾嘉考据之学等

中国近代史(1840-1919)

第一章 鸦片战争

(一)鸦片战争前的中国和世界

清政府的对外政策;中西的接触与冲突;鸦片贸易;虎门销烟

(二)鸦片战争的经过

战争的三个阶段;《南京条约》及其内容

(三)鸦片战争后的中国

1.首批中外不平等条约的签订及其内容、危害

《望厦条约》;《黄埔条约》;《虎门条约》

2.鸦片战争对中国社会经济的影响

3.经世致用思潮

主要代表人物、著述及思想主张

第二章 太平天国与第二次鸦片战争

(一)太平天国起义的酝酿

太平天国起义爆发的原因;洪秀全早期的活动和思想

(二)太平天国前期的军事胜利

金田起义;永安分封;太平天国的北伐和西征;响应太平天国的反清起义;

(三)太平天国前期的制度和政策

圣库制度;男女分馆制度;《天朝田亩制度》;乡官制度;太平天国前期制度和政策的评价

(四)清政府镇压太平天国的政策与措施

厘金制度;湘军

(五)第二次鸦片战争

1.战前英法美等国的修约活动

2.战争的借口

亚罗号事件;马神甫事件

3.第二次鸦片战争的经过

《天津条约》;《北京条约》

4.第二次鸦片战争对中国社会的影响

(六)辛酉政变及其以后的清朝政局

1.辛酉政变

辛酉政变的缘起、过程与影响

2.政策与制度的变化

“借师助剿”;总理衙门;总税务司;南洋大臣;北洋大臣;同文馆

(七)太平天国的后期

1.天京事变

天京事变起因、过程与影响

2.后期的政治、经济

李秀成;陈玉成;洪仁玕;《资政新篇》的内容与评价

3.后期的军事斗争

三河之役;安庆保卫战;天京保卫战

4.太平天国的历史意义和失败的原因

太平天国的历史意义;太平天国失败的原因

第三章 洋务运动和中国资本主义的产生

(一)中国社会半殖民地化的加深

1.列强对清政府的控制

赫德与中国海关;蒲安臣使团

2.列强对华经济侵略的深入

3.自然经济结构的逐步解体

(二)洋务派与晚清政治派别

洋务派的产生及其思想主张;不同的洋务集团;洋务派与清流派、顽固派之间的关系

(三)创建军事工业与新式海陆军

洋务派兴办的近代军事工业及其特点;洋务派编练新式海陆军

(四)近代民用企业的产生

1.洋务派创办的民用企业

洋务派创办民用企业的原因,官办、官督商办、官商合办的洋务民用企业及其特点

2.商办企业

商办企业的出现及其特点

(五)兴办文化教育事业

创办近代新式学校;派遣留美、留欧学生;翻译西书

(六)新阶级的出现和思想文化的演变

中国早期资产阶级与无产阶级;早期维新思想的产生;早期维新思想的代表人物、主张及其评价

(七)洋务运动的历史评价

洋务运动的历史作用;洋务运动失败的原因

四、中法战争和中日甲午战争

(一)列强对中国边疆的侵略

1、新疆危机

左宗棠收复新疆;《伊犁条约》

2、美、日侵犯台湾

3、英俄进窥西藏

马嘉理事件、《烟台条约》

(二)中法战争

1、法国侵越与黑旗军的援越抗法

刘永福;黑旗军

2、中法战争的经过

战争的三个阶段;马尾海战;冯子材与镇南关大捷;《中法新约》的签订及其内容

3、中法战争结局与影响

中国不败而败的原因;中法战争的影响

(三)中日甲午战争

1、战前的中国和日本

战前日本对华侵略政策;战前的中日关系

2、甲午战争的经过

战争中的重要战役与人物;《马关条约》的签订及其危害

3、战后的反割台斗争

台湾民主国;反割台的代表人物及其活动

4、甲午战争中国战败的原因及其影响

中国失败的原因,甲午战争对近代中国与世界的影响

五、戊戌变法和义和团运动

(一)民族危机的加重

列强强占租借地和势力范围;帝国主义对华资本输出;美国提出的“门户开放”政策

(二)戊戌维新

1、维新运动的产生和发展

公车上书;各地的维新变法运动;重要的维新变法团体、学堂与报刊

2、康、梁等人的维新变法思想

康有为、梁启超、谭嗣同、严复的代表作品及其维新变法思想

3、维新派与顽固守旧的思想论战

论战的缘起、内容与评价;张之洞的《劝学篇》;中体西用

4、百日维新与戊戌政变

百日维新的主要内容;戊戌政变;戊戌六君子

5、维新运动的历史意义与失败原因

维新运动的历史意义;失败原因

(三)义和团运动

1、义和团运动的兴起与发展

义和团兴起的原因;义和团在各地的发展;扶清灭洋口号的评价;清政府对待义和团政策的变化过程

2、八国联军侵华与《辛丑条约》

八国联军侵华与中国的抗击;《辛丑条约》签订及其内容、危害

4、义和团运动时期南方的重要政治事件

“东南互保”;惠州起义;自立军起事

5、义和团运动的历史意义与失败原因

义和团运动的历史意义;失败原因

六、清末新政与辛亥革命

(一)20世纪初的中国社会

列强侵略的加深;20世纪初中国社会经济的发展变化

(二)清末新政

1、1901—1905年间的新政改革

新政的内容及其影响

2、预备立宪时期的新政改革

预备立宪与新政改革;立宪派与预备立宪运动;“铁路干线国有”政策与保路风潮

3、清末新政的影响及其失败的原因

新政的历史影响;失败原因

(三)20世纪初的反帝爱国运动

拒俄运动;抵制美货运动;收回利权运动

(四)资产阶级民主革命运动的兴起

1、孙中山和兴中会的创立

孙中山的早期革命思想与活动;兴中会

2、民主革命思想的传播与革命团体的建立

章炳麟、邹容、陈天华及代表作;华兴会、光复会、日知会

(五)同盟会的成立与民主革命运动的高涨

中国同盟会的成立及其政治纲领;革命派和改良派的论战;同盟会领导和影响下的武装起义

(六)辛亥革命的胜利和失败

武昌起义和全国响应;南京临时政府及其评价;帝国主义的破坏与袁世凯窃取政权;“宋案”与二次革命

(七)辛亥革命的历史意义与失败原因

辛亥革命的历史意义;失败原因

(八)辛亥革命时期的社会思潮与文化

国粹主义思潮;无政府主义思潮;文化教育事业的新发展

七、北洋军阀的统治与近代中国历史的新趋向

(一)袁世凯的专制统治及其覆灭

1、袁世凯的专制统治

民国初年袁世凯破坏民主政治的活动

2、民初的反袁斗争

白朗起义;中华革命党

3、洪宪帝制与护国运动

筹安会;洪宪帝制;护国运动

(二)军阀割据与护法运动

军阀割据局面的形成;府院之争;张勋复辟;段祺瑞的独裁;护法运动

(三)帝国主义对中国的侵略

“二十一条”与日本对中国的侵略;沙俄对西北边疆的侵略;英国对西藏的侵略

(四)民国初年的社会经济

农村的社会经济;民族工业的进一步发展

(五)新文化运动

新文化运动的兴起和发展;中西文化论战;马克思主义开始传播

中国现代史

第一章 五四运动

(一)五四运动前夕的中国

1.北洋军阀的统治。帝国主义侵略的加强

2.中国资本主义的发展,工人阶级的壮大

3.《新青年》与新文化运动

4.十月革命对中国的影响

(二)五四爱国运动

1.山东问题和巴黎和会上中国外交的失败

2.五四运动的经过

3.五四运动的意义

(三)马列主义的广泛传播

1.早期共产主义思想的传播

2.马克思主义同反马克思主义思潮的论争

第二章 中国共产党的创立

(一)中国共产党的成立

1.各地共产主义小组的出现

2.中国共产党第一次全国代表大会

(二)中国共产党关于民主革命纲领的制定

1.华盛顿会议与中国

2.直皖战争和“武力统一”、“联省自治”政策

3.中国民族经济的衰退

4.中国共产党第二次全国代表大会

(三) 第一次工人运动高潮和农民运动兴起

1.香港海员罢工

2.安源路矿工人罢工

3.开滦煤矿工人罢工

4.京汉铁路工人大罢工

5.浙江、广东、湖南等地农民运动的兴起

(四)中国共产党关于革命统一战线方针的确定

1.孙中山与北伐

2.共产国际和中共对孙中山的帮助

3.中国共产党第三次全国代表大会

(五)中国共产党创立时期的文化思想

1.马列主义宣传教育的开展

2.文学革命的发展

3.反对封建复古派

4.“科学和人生观”的论战

第三章 国共合作的形成

(一)国民党“一大”、第一次国共合作的建立

(二)广东革命运动的发展

1.黄埔军校的建立

2.广州农讲所

3.沙面罢工

3.平定商团叛乱

(三)废除不平等条约和国民会议运动

(四)中共第四次代表大会、五卅运动

1.中共“四大”

2.五卅运动

3.省港大罢工

(五)广东革命根据地的统一、广州国民政府的建立

1.统一广东革命根据地的战争

2.广州国民政府的建立

(六)革命统一战线内部争夺领导权的斗争

1.对戴季陶主义和国家主义派的批判

2.反对西山会议派,国民党“二大”的召开

3.共产党人对中国社会各阶级的分析

4.中山舰事件和整理党务案

第四章 北伐战争

(一)北伐前夕国内政治军事形势

1.北洋军阀各派的割据与暂时的合作

2.北洋军阀各派的联合“反赤”

(二)北伐战争的胜利进军

1.先遣队入湘作战和国民政府誓师北伐

2.两湖战场告捷,进军东南五省

3.武汉国民政府的第二次北伐

(三)武汉、九江英租界的收回,上海工人三次武装起义

1.收回武汉、九江英租界

2.上海工人三次武装起义

(四)以湖南为中心的农村大革命

1.农民运动的深入发展

2.毛泽东的《湖南农民运动考察报告》

第五章 武汉国民政府

(一)武汉国民政府的成立及其对内对外政策

1.迁都之争和国民党二届三中全会

2.武汉国民政府的对内对外政策

(二)四一二反革命政变

1.帝国主义对中国革命的加紧干涉

2.四一二反革命政变

(三)武汉地区革命运动的深入发展

1.武汉政府讨蒋和工农运动的高涨

2.反革命势力对武汉的包围

3.中共第五次全国代表大会

(四)第一次国内革命战争的失败

1.夏斗寅叛变和马日事变

2.陈独秀右倾投降主义的危害

3.七一五反革命政变。第一次国内革命战争的失败及其教训

(五)对甲寅派、现代评论派的批判

第六章 国民党新军阀统治的建立,红色政权的创立与发展

(一)中国工农红军和井冈山革命根据地的建设

1.南昌起义

2.八七会议和秋收起义

3.广州起义

4.井冈山革命根据地的建立和发展

(二)南京国民政府的反动统治

1.国民党新军阀的暂时统一

2.南京政府的内政与外交

(三)中共第六次全国代表大会、毛泽东关于红色政权的理论

1.中共第六次全国代表大会

2.毛泽东关于红色政权的理论 .

(四)国民党新军阀的混战、中共在国统区的斗争

1.国民党新军阀的混战

2.中共在国统区的斗争

(五)农村革命根据地的发展和反军事“围剿”的胜利

1.农村革命根据地的发展.

2.中共中央“九月来信”和古田会议

3.土地革命的广泛开展.

4.各革命根据地反军事“围剿”的胜利

5.王明“左”倾冒险主义错误的出现

(六)国统区文化教育战线上的斗争

1.无产阶级革命文学的论争和中国左翼作家联盟的成立

2.教育战线上的斗争

3.中国社会性质问题的论战

第七章 抗日反蒋

(一)九一八事变和一二八事变

1.九一八事变和国民党政府的不抵抗政策

2.一二八事变和《淞沪停战协定》

3.帝国主义各国对日本侵华的态度

4.中共的抗日主张,全国抗日民主运动的高涨

(二)日本扶植的“满洲国”及其殖民统治,东北人民的抗日斗争

1.日本扶植的“满洲国”及其殖民统治

2.东北人民的抗日斗争

(三)中央工农民主政府和革命根据地的各项建设

1.中央工农民主政府的建立

2中国工农红军第四次反“围剿”的胜利

3.土地革命的深入

4.根据地的各项建设

(四)国民党的分化、法西斯化和官僚买办化

1.国民党的分化、分裂和动摇

2.国民党反动统治的日益法西斯化

3.四大家族官僚资本主义的形成

4.国民党统治下的中国资本主义经济

(五)王明“左”倾冒险主义错误的发展、遵义会议、二万五千里长征

1.王明“左”倾冒险主义错误的发展

2.中国工农红军第五次反“围剿”失利,长征开始

3.遵义会议

4.反对张国焘右倾分裂主义路线,红军长征的胜利

(六)国统区的文化“围剿”和反“围剿”

1.国民党反动派的文化“围剿”

2.文艺思想战线上的反“围剿”斗争

3.三十年代初期左翼文化的成就

第八章 西安事变

(一)一二九运动、瓦窑堡会议

1.华北事变,民族危机的加深

2.日本对华北经济侵略的加紧及其与英美矛盾的扩大

3.国民党内亲英美派同亲日派的分化

4.一二九运动

5.瓦窑堡会议

(二)西安事变和抗日民族统一战线的初步形成

1.红军东征回师,中共逼蒋抗日方针的确定

2.全国抗日救亡运动的高涨

3.西安事变

4国民党的五届三中全会

5.中共全国代表会议

(三)红军主力长征后的南方三年游击战争

第九章 全民族奋起抗战

(一)抗日战争全面爆发

1.“七七”卢沟桥事变

2.“八一三”上海抗战

3.抗日民族统一战线的正式形成

4.各国对中日战争的态度

(二)洛川会议和敌后游击战

1.洛川会议

2.华北敌后游击战的初步展开

3.华北抗日根据地的建设

4.华中抗日根据地的建立

5.共产党人论持久战

6.中共六届六中全会和反对党内新投降主义的斗争

(三)抗战初期的国民党战场

1.华北各地和南京的失陷

2.徐州会战

3.武汉、广州的失守

(四)国民党的内外政策

1.国民政府对内政策

2.国民党对日妥协活动

第十章 敌后抗日根据地的发展.

(一)日本侵华政策的新变化

1.日寇的“以华制华”政策

2.汪精卫集团的叛国投敌

(二)敌后抗日根据地的巩固和发展

1.华北军民的反“扫荡”斗争

2.大江南北敌后游击战争的发展

3.东江和琼崖的游击战

4.东北抗日联军的斗争

(三)击退逆流和百团大战的胜利

1.远东慕尼黑阴谋.

2.宪政运动和国民党五届五中全会

3.国共摩擦的真相

4.外战中的内战

5.百团大战

(四)毛泽东论新民主主义革命

(五)抗日根据地的新民主主义建设

1.根据地的经济建设

2.根据地的文化教育

3根据地的科学技术

(六)文化思想战线上的斗争

1.在国统区开展对国民党摧残文化事业的斗争

2.在沦陷区与日本帝国主义灭亡中国的奴化政策进行的斗争

3.在国统区两种文艺思想的斗争

第十一章 延安的励精图治和重庆的祸国政策

(一)皖南事变

1.皖南事变的发生

2.围绕皖南事交所进行的斗争

3.中共建立华中局

4.中国民主政团同盟的成立

(二)重庆的腐败和祸国

1.抗战中期的国民党战场

2“曲线救国”

3.国民党在经济上的垄断与掠夺

(三)解放区的励精图治

1.日寇对解放区的疯狂进攻

2.解放区的各项政策

3.整风运动

4.大生产运动

(四)反“扫荡”斗争的胜利

(五)解放区的恢复和发展

1抗日根据地的恢复和发展

2.制止内战的再爆发.

(六)解放区文化战线上的新成就

1.延安文艺座谈会和文艺界的新面貌

2.解放区文化事业的发展

3.解放区教育事业的发展

第十二章 抗日战争的伟大胜利

(一)解放区战场的攻势

1.解放区的局部反攻

2.中共成立联合政府的主张

(二)重庆的危机

1.豫湘桂战役的大溃败

2.国统区民主运动的高涨

(三)中国的两种命运

1.中共七大

2.国民党第六次全国代表大会

3.抗战胜利前夕中间党派的政治主张

(四)中美中苏关系

1.史迪威和中国

2.赫尔利的扶蒋反共政策

3;雅尔塔协定

(五)抗日战争的最后胜利

1.美国投掷原子弹和苏联对日宣战

2.解放区军民大反攻

3.日本无条件投降

第十三章 重庆谈判

(一)抗日战争胜利后的时局

1.抗战胜利后的时局

2.官僚资本的恶性膨胀

(二)争取实现和平与民主

1.重庆谈判和上党、邯郸之战

2.民主党派的成立及其政治主张

3.停战协定的签订

4.政治协商会议的召开

(三)解放区和国统区的鲜明对照

1.解放区的练兵运动和土地改革的实行

2.“东北问题”真相和建立巩固的东北根据地

3.国民党二中全会及其破坏政协的暴行

4.国统区人民的反内战运动

第十四章 全面内战的爆发

(一)全面内战的爆发

1.国共力量的对比

2.谈判与内战

3.马歇尔的“调停”真相和“中美商约”

(二)解放区自卫战争的胜利发展

1.粉碎蒋介石进攻的方针

2.国民党全面进攻被粉碎

3.国共和谈的破裂

4.国民党对陕北、山东的进攻被粉碎

(三)少数民族的斗争

(四)国统区的危机

1.经济危机和教育危机

2.蒋记“国大”的召开

3.国统区民主运动的高涨和台湾人民的二二八起义

第十五章 国民党统治的总崩溃

(一)人民解放军转入战略进攻

1.中国人民解放军的建制

2.挺进江淮河汉和中国人民解放军宣言

3.华东、西北、东北及华北战场的反攻作战

(二)解放区的土改、整党和新式整军运动

1.解放区的土地改革运动

2.整党运动和新式整军运动

3.中共十二月会议

4.健全党的民主集中制

(三)解放区的建设

1.华北人民政府的成立

2.解放区的经济建设

3.解放区的文化教育事业

(四)国民党的“行宪国大”和民主运动进一步高涨

1.国民党政府的“动员戡乱令”

2.魏德迈在中国的“调查”

3.国民党的“行宪国大”

4.“第三条道路”的幻灭

5.国统区民主运动的进一步高涨

6.民主党派响应中共关于召开新政协会议的号召

(五)战略决战

1.济南战役和国统区经济的崩溃

2.辽沈、淮海、平津三大战役

第十六章 中华人民共和国的成立

(一)中共七届二中全会

(二)南京国民党政府的覆灭

1.蒋介石的“引退”和李宗仁的“新政”

2.北平和平谈判

3.京沪解放和国民党政府南逃

4.解放中南和湖南和平解放

5.西南战役和解放大西南

6.沿海岛屿的解放和西藏和平解决

(三)中华人民共和国的成立

1.美国援蒋的失败和“白皮书”

2.中国人民政治协商会议和《共同纲领》

3.中华人民共和国的成立

中国当代史

第一章 人民民主政权的巩固。国民经济的恢复

(一)新中国成立初期的形势和党的任务

(二)人民民主政权的巩固

1.人民解放军继续向全国进军与祖国大陆的统一

2.各级人民民主政权与国营经济的建立

(三)抗美援朝战争、土地改革和其他民主改革

1.抗美援朝战争

2.土地制度改革

3.镇压反革命运动

4.“三反”,“五反”运动

5.社会改革

(四)外交工作的新局面

1.“一边倒”外交政策

2.毛泽东访苏

(五)国民经济的恢复

1.全国财经工作的统一

2.国民经济恢复任务的完成与基本经验

第二章 生产资料私有制社会主义改造的基本完成

(一)过渡时期总路线的提出

(二)第一届全国人民代表大会的召开

(三)农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造

1.农业改造

2.手工业改造

3.资本主义工商业改造

(四)第一个五年计划的实施

1.第一个五年计划的制定

2.第一个五年计划的执行与成果

3.高度集中的政治、经济体制的形成

4.文化思想领域的批判与肃反斗争

第三章 中共“八大”与正确处理人民内部矛盾理论的提出

(一)中共“八大”的召开

1.召开前的国内外形势

2.“八大”的主要内容与意义

(二)毛泽东提出关于正确处理人民内部矛盾的理论

1.背景

2.主要内容和意义

(三)整风运动和反右斗争

1.整风运动

2.反右斗争的经过和影响

第四章 党在经济建设指导方针上的失误

(一)中共“八大”二次会议。社会主义建设总路线的制定

1.中共“八大”二次会议

2.社会主义建设总路线的制定

(二)“大跃进”运动、人民公社化运动

1.“大跃进”运动

2.人民公社化运动

(三)庐山会议和“反右倾”运动

1.庐山会议

2.“反右倾”运动

第五章 国民经济的困难局面与调整

(一)国民经济的严重困难

1.“左”倾错误的继续发展

2.国民经济的严重困难局面

(二)国民经济的调整

1.调整国民经济的“八字方针”

2.大兴调查之风与各方面工业条例的制定

3.七干人大会

第六章 调整国民经济任务的完成。政治思想文化方面“左”倾错误的继续发展

(一)中共八届十中全会

1.召开的背景和会议内容

2.影响

(二)城乡社会主义教育运动的开展

1.社教运动的方针政策

2.过程和影响

(三)意识形态领域的批判运动

(四)调整国民经济任务的完成

第七章 中苏论战

(一)起因

(二)论战的大体过程

(三)经验教训

二、参考书目

朱绍侯等主编《中国古代史》(上、下册),福建人民出版社2000年

姜义华主编《中国通史教程》(三卷本),复旦大学出版社2005年

李侃、李时岳等著《中国近代史》(第四版)中华书局,1994年(此后多次重印)

苑书义等著《中国近代史新编》人民出版社2007年

王桧林主编:《中国现代史》(上下、册),高等教育出版社2001年

中国史考研院校

基本信息

专业名称:中国史 专业代码:060200 门类/类别:历史学 学科/类别:中国史

专业介绍

宁波大学为例

中国史一级学科学位点下设史学理论及史学史、专门史、中国古代史、中国近现代史、东亚史五个研究方向。其中,专门史为省重点学科,2003年获得硕士学科授予权;中国近现代史在2006年获得硕士学位授予权。

本学科充分依托独特的地域优势和丰富的人文资源,对相关历史进行深入的研究,是浙江省哲学社会科学重点研究基地、“浙江省海洋文化与经济研究中心”的主要学术力量。同时,本学科还拥有“浙东文化与宁波文化大市建设研究中心”(宁波市人民政府与中国社会科学院共建)、“浙东文化研究基地”(宁波市社科重点基地)和“宁波市民国文化研究基地”三个研究平台,本专业所属的“海洋文化研究创新团队”为浙江省重点创新团队。

本学科现有教师22名,其中教授8名、副教授7名、讲师7名,博士学位获得者21名。学科带头人龚缨晏教授,为浙江省新世纪151人才第二层次培养人员、浙江大学博士生导师。五个二级点带头人分别是钱茂伟教授(史学理论及史学史)、王万盈教授(中国古代史)、陈君静教授(中国近现代史)、张伟教授(专门史)、龚缨晏教授(东亚史)。

宁波大学中国史学科立足国内外相关研究的学术前沿,力求深层次、多视角地探究中国及相关区域历史,取得了颇为丰硕的研究成果。近年来,先后在《历史研究》、《中国史研究》、《世界史研究》、《史学理论研究》、《中国经济史研究》、《文史》等重要核心期刊上发表学术论文200多篇,出版学术著作50部,承担国家社科基金重大招标项目、省、市各类科研项目近百项,其中多项研究成果分别获教育部高校人文社科奖、浙江省哲学社科优秀成果奖一等奖以及宁波市哲学社科优秀成果奖一等奖,展示了较强的科研实力。

本学位点研究方向有:

(1)史学理论及史学史

本方向在中国史学史研究尤其是明代史学研究,处于全国前沿位置,而中国方志学史研究则在全国其他高校史学理论及史学史学科中是独一无二的。

该方向现有教授1人,副教授3人,博士5人。学位点负责人钱茂伟教授,为浙江省新世纪151人才第二层次培养人员,中国社会科学院研究生院兼职博士生导师。三个研究方向负责人分别为钱茂伟教授、唐燮军副教授、沈松平副教授。钱茂伟教授涉及史学理论及史学史研究的多个方面,近年主要关注公众史学研究,唐燮军副教授擅长魏晋南北朝史学研究,沈松平副教授侧重中国方志学史研究。

近年来,本学位点相关成员先后在《文史》、《中国史研究》、《史学史研究》、《学术月刊》、《文献》、《文学遗产》、《中国地方志》等重要核心期刊上发表学术论文60多篇,出版学术著作8部,承担各类科研项目20余项,其中省社科基金项目8项,获省、市级社科成果奖10项,展示了较强的科研实力。

本研究方向主要有:①史学理论;②中国史学史;③中国方志学史。

(2)专门史

专门史为浙江省重点学科,重点研究中国中部沿海地区社会政治、经济、文化和对外交往的发展历史及其规律,为当代区域经济、文化建设的可持续发展提供服务。

近年来,共出版学术著作10余部,发表论文近100篇,承担国家、省部级社科项目近10项,获得省、市级哲学社会科学优秀成果奖10余项。

本方向现有教授4人、副教授3人,其中博士6人。学位点负责人张伟教授,为中国社会科学院研究生院兼职博士生导师,主要从事浙东学术史、海洋文化史研究,现担任宁波市浙东文化研究基地首席专家、宁波大学浙东文化与海外华人研究院院长。三个研究方向负责人分别是张伟教授(区域文化研究)、李小红副教授(区域社会经济变迁)、谷雪梅副教授(区域政治与对外关系)。

本研究方向主要有:①区域社会变迁;②区域文化史;③区域政治与对外关系。

(3)中国古代史

中国古代史立足国内外相关研究的前沿,致力于吸收和借鉴不同学科研究方法,力求深层次、多视角探赜中国古代的政治、经济与社会变迁,研究涉及中国古代政治制度史、社会史、经济史、民族史和海洋经济文化史多个方面。近年来,本学位点在《中国经济史研究》、《中国社会经济史研究》、《自然辩证法研究》等刊物发表学术论文百余篇,出版学术著作10余部,承担科研项目20多项,获省、市级社科成果奖10余项,展现出较强的科研实力。

该方向现有教授3人,副教授3人,其中博士6人。学位点负责人王万盈教授,为浙江省新世纪151人才工程第二层次培养人员,中国社会科学院研究生院兼职博士生导师,主要从事秦汉魏晋南北朝隋唐史和中国经济史研究。三个研究方向的负责人分别是王万盈教授(秦汉魏晋南北朝隋唐史)、邢舒绪副教授(宋元史)、贾庆军副教授(明清史)。

本研究方向主要有:①秦汉魏晋南北朝隋唐史;②宋元史;③明清史。

(4)中国近现代史

中国近现代史立足国内外相关研究的学术前沿,力求深层次、多视角地探究近代以来中国历史的演进,在中国近现代社会经济史、城市史、近现代中外关系史、海外中国学、民国史、近代宁波商帮等诸多领域,颇具研究特色和实力。

该方向现有教授4人,副教授3人,博士5人。学科带头人陈君静教授,为中国社会科学院研究生院兼职博士生导师。三个研究方向带头人分别是王瑞成教授(近代以来中国经济与社会变迁)、陈君静教授(近现代中外关系和思想文化交流)、孙善根研究员(民国史)。

近年来,在《近代史研究》、《史学理论研究》、《中国经济史研究》、《当代中国史研究》等刊物发表学术论文80多篇,出版学术著作10余部,承担科研项目25项,其中国家和省社科基金项目10余项,获省、市级社科成果奖10项,展示了较强的科研实力。

本研究方向主要有:①近代以来中国经济及社会变迁;②近现代中外关系和思想文化交流;③民国史。

(5)东亚史

东亚史的研究范围涵盖东亚交通史、东亚文化史、日本史等诸多领域。

该方向现有教授2人,副教授3人,博士6人。学科带头人龚缨晏教授,为浙江省新世纪151人才第二层次培养人员、宁波大学历史学学科团队负责人、浙江大学博士生导师。三个研究方向带头人分别是龚缨晏教授(东亚交通史)、刘恒武教授(日本史)、周莉萍副教授(东亚文化史)。

近年来,先后在《世界历史》、《史学理论研究》、《古代文化》(日本)等重要核心期刊上发表学术论文80多篇,出版学术著作10余部,承担各类课题科研项目20余项(其中国家社科基金1项、省哲社规划课题6项),研究成果有多项获教育部、省、市级优秀社科成果奖(其中获教育部高校人文成果二等奖1项、省政府哲学社会科学优秀成果奖一二等奖各1项),展示了较强的科研实力。

本研究方向主要有:①东亚交通史;②日本史;③东亚文化史。

专业点分布

北京师范大学 北京语言大学 北京联合大学 河北师范大学 山西大学 内蒙古大学 大连大学 长春师范大学 齐齐哈尔大学 上海社会科学院 苏州科技大学 江苏师范大学 宁波大学 温州大学 淮北师范大学 安徽师范大学 安庆师范大学 烟台大学 曲阜师范大学 鲁东大学 中国海洋大学 河南师范大学 武汉大学 吉首大学 湘潭大学 中山大学 海南师范大学 贵州师范大学 云南师范大学 延安大学 青海民族大学 新疆大学

专业院校排名

0602 中国史

本一级学科中,全国具有“博士授权”的高校共 48 所,本次参评48 所;部分具有“硕士授权”的高校 也参加了评估;参评高校共计 82 所(注:评估结果相同的高校排序不分先后,按学校代码排列)。

| 序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |

| 1 | 10027 | 北京师范大学 | A+ |

| 2 | 10246 | 复旦大学 | A+ |

| 3 | 10001 | 北京大学 | A |

| 4 | 10284 | 南京大学 | A |

| 5 | 10002 | 中国人民大学 | A- |

| 6 | 10055 | 南开大学 | A- |

| 7 | 10511 | 华中师范大学 | A- |

| 8 | 10558 | 中山大学 | A- |

| 9 | 10003 | 清华大学 | B+ |

| 10 | 10028 | 首都师范大学 | B+ |

| 11 | 10269 | 华东师范大学 | B+ |

| 12 | 10384 | 厦门大学 | B+ |

| 13 | 10422 | 山东大学 | B+ |

| 14 | 10486 | 武汉大学 | B+ |

| 15 | 10610 | 四川大学 | B+ |

| 16 | 10718 | 陕西师范大学 | B+ |

| 17 | 10183 | 吉林大学 | B |

| 18 | 10200 | 东北师范大学 | B |

| 19 | 10270 | 上海师范大学 | B |

| 20 | 10559 | 暨南大学 | B |

| 21 | 10635 | 西南大学 | B |

| 22 | 10673 | 云南大学 | B |

| 23 | 10697 | 西北大学 | B |

| 24 | 10730 | 兰州大学 | B |

| 25 | 10052 | 中央民族大学 | B- |

| 26 | 10075 | 河北大学 | B- |

| 27 | 10319 | 南京师范大学 | B- |

| 28 | 10335 | 浙江大学 | B- |

| 29 | 10459 | 郑州大学 | B- |

| 30 | 10475 | 河南大学 | B- |

| 31 | 10532 | 湖南大学 | B- |

| 32 | 10542 | 湖南师范大学 | B- |

| 33 | 10065 | 天津师范大学 | C+ |

| 34 | 10094 | 河北师范大学 | C+ |

| 35 | 10108 | 山西大学 | C+ |

| 36 | 10126 | 内蒙古大学 | C+ |

| 37 | 10280 | 上海大学 | C+ |

| 38 | 10285 | 苏州大学 | C+ |

| 39 | 10394 | 福建师范大学 | C+ |

| 40 | 10446 | 曲阜师范大学 | C+ |

| 41 | 10736 | 西北师范大学 | C+ |

| 42 | 10165 | 辽宁师范大学 | C |

| 43 | 10248 | 上海交通大学 | C |

| 44 | 10357 | 安徽大学 | C |

| 45 | 10370 | 安徽师范大学 | C |

| 46 | 10414 | 江西师范大学 | C |

| 47 | 10512 | 湖北大学 | C |

| 48 | 10574 | 华南师范大学 | C |

| 49 | 11117 | 扬州大学 | C |

| 50 | 10140 | 辽宁大学 | C- |

| 51 | 10203 | 吉林师范大学 | C- |

| 52 | 10345 | 浙江师范大学 | C- |

| 53 | 10346 | 杭州师范大学 | C- |

| 54 | 10403 | 南昌大学 | C- |

| 55 | 10445 | 山东师范大学 | C- |

| 56 | 10636 | 四川师范大学 | C- |

| 57 | 10681 | 云南师范大学 | C- |

中国史考研考什么

中国史研究生考试科目:

一、中国古代史

《中国古代史》(上册) 晁福林 北京师范大学出版社

《中国古代史》(下册) 宁欣 北京师范大学出版社

二、中国近现代史

《中国近代史》 郑师渠 北京师范大学出版社

《中国现代史》 王桧林 北京师范大学出版社

《中国当代史》 郭大钧 北京师范大学出版社

三、世界古代史

《世界上古史》 周启迪 北京师范大学出版社

《世界中古史》 孔祥民 北京师范大学出版社

四、世界近现代史

《世界近代史》 刘宗绪 北京师范大学出版社

《世界现代史》 张建华 北京师范大学出版社

博仁教育的林老师推荐的以上历史学考研参考书主要几点原因:

1、与考试大纲的基本吻合。以上所推荐的历史学考研参考书基本上与历史学基础考试大纲基本吻合,包含了历史学基础考试大纲所规定的考试内容,对大纲所规定的知识点进行了全面,准确的阐述。比如“中国古代史春秋战国的改革与变法”这个考点,对应在北师大晁福林老师编写的《中国古代史》春秋时期各国的变法和战国时期各国的变法。当然,从近两年的命题来看,有一些所谓超纲的知识点,这里建议同学们多看一些历史学专业本科阶段的课程书籍,拓展知识面,另外,在博仁的辅导班上,老师也会介绍相关的历史常识。

2、参考书结构清晰,条理清楚,内容详细。从这9本书的编写来看,编写结构合理,知识点结构清晰,条理清楚,内容详细,框架突出。比如高教版世界史六卷本来说,写的也挺好的,但是编写的比较有深度,对于跨专业的考生来说,看这套书是有一定难度的。

3、参考书的观点代表了历史学学术界的主流观点。在考生备考的过程中,很多考生看了其他参考书,有些观点是不一样,让考生很棘手,特别是在做题的时候,不知道该答哪个观点。推荐历史基础参考书,代表了历史学的主流观点,考生可以以这些观点为主,进行答题。

最后,建议同学们在历史书的时候,买一本地区,边看书边看地图,通过地图的直观性来加深对知识点的理解,特别是世界史部分,首先要搞清楚各个地区和国家的地理位置,能够更容易理解世界史的知识点。

中国史考研参考书:

第一套是北师大版的教材:

晁福林主编:《中国古代史》(上册),北京师范大学出版社

宁欣主编:《中国古代史》(下册),北京师范大学出版社

郑师渠主编:《中国近代》史,北京师范大学出版社

王桧林主编:《中国现代史》,北京师范大学出版社

郭大钧主编:《中国当代史》,北京师范大学出版社

周启迪主编:《世界上古史》,北京师范大学出版社

孔祥民主编:《世界中古史》,北京师范大学出版社

刘宗绪主编:《世界近代史》,北京师范大学出版社

张建华主编:世界现代史,北京师范大学出版社

北京师范大学做为全国师范类教育内的排头兵,其编订的教材一直受到各本科院校的推崇,体系编排合理,严密,适合日常教学,学生易于学习,清晰明白。但是,有些问题涉及不深,点到为止。学术性不够。但是足以应付考研,因为历史学考研考得就是基础。

第二套参考教材:

1.朱绍候《中国古代史》(上下册)福建人民出版社

2.李侃《中国近代史》中华书局第四版

3.王绘林《中国现代史》北师大版(高教版)

4.何沁《中华人民共和国国史》高教版

5.齐世荣《世界史》六卷本,高教出版社

这套教材,也就是网上通常所说的历史学考研11本书。其中,《中国古代史》是一部比较经典的教材,但缺点是内容庞杂,分量很重,对于跨专业的同学是个不小的负担。不过还是一部很经典的教材。李侃的《中国近代史》,也是一部历史很悠久的教材,但是这部教材已经多年未版,许多观点比较陈旧。齐世荣六卷本《世界史》是一部多次获奖的教材,是名家领衔编写,其特点是学术性很强,各家观点都有,是国内学术界关于《世界史》研究的较为全面的观点。但是,在体力编排上面,有所欠缺,稍显凌乱。

中国史研究生就业方向:

1、中小学校: 小学教育 初中 历史与社会教师 高中 历史教师

2、大专院校党校电大; 中国近现代史纲要 毛泽东思想概论教师 历史系教师

3、博物馆:从事历史研究,博物馆管理其他

4、旅游:导游主要是历史文化旅游

5、档案管或单位公司档案工作。

6、图书馆;从事图书相关工作

7、编辑:文字编辑

8、政府部门:教育局,政策研究,党史研究室,其他人文岗位 包括革命纪念馆,历史文化遗址管理保护等。文化有关工作,以及地方志工作,宗教民族相关工作

9、文物部门;如考古,文物管理,文物坚定拍卖

10、各报纸新闻单位

11、进社会科学院系统从事专职的历史研究

12、高等学校学生辅导员高校管理工作

2022中国史专业考研群

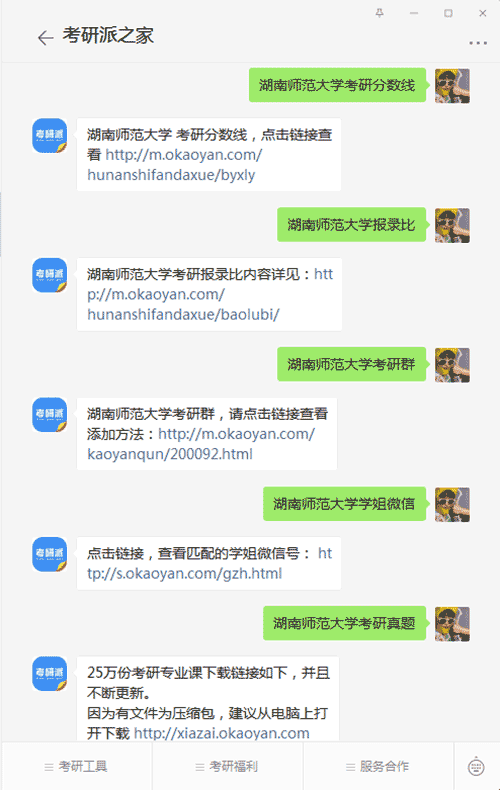

微信搜索公众号“考研派之家”,关注【考研派之家】微信公众号,在考研派之家微信号输入【湖南师范大学考研分数线、湖南师范大学报录比、湖南师范大学考研群、湖南师范大学学姐微信、湖南师范大学考研真题、湖南师范大学专业目录、湖南师范大学排名、湖南师范大学保研、湖南师范大学公众号、湖南师范大学研究生招生)】即可在手机上查看相对应湖南师范大学考研信息或资源。

湖南师范大学中国史考研 推荐

- 湖南师范大学中国史考研

- 湖南师范大学中国史考研参考书目

- 湖南师范大学中国史考研QQ群

- 湖南师范大学中国史考研难吗

- 湖南师范大学中国史考研考试科目

- 湖南师范大学中国史研究生分数线

- 湖南师范大学中国史研究生一对一辅导

- 湖南师范大学中国史研究生辅导

- 湖南师范大学中国史考研辅导

- 湖南师范大学中国史考研参考书目

- 湖南师范大学历史文化学院中国史保研夏令营

- 湖南师范大学历史文化学院中国史保研

- 湖南师范大学历史文化学院中国史保研细则

- 湖南师范大学历史文化学院中国史保研条件

- 湖南师范大学历史文化学院保研夏令营

- 湖南师范大学中国史考研论坛

- 湖南师范大学中国史考研分数线

- 湖南师范大学中国史考研真题

- 清华大学中国史考研

- 渤海大学中国史考研

- 曲阜师范大学中国史考研

- 河南科技大学中国史考研

- 河北大学中国史考研

- 内蒙古师范大学中国史考研

- 宁波大学中国史考研

- 兰州大学中国史考研

- 湖南科技大学中国史考研

- 吉林师范大学中国史考研

- 中国海洋大学中国史考研

- 中国社会科学院大学中国史考研

- 湖北师范大学中国史考研

- 武汉大学中国史考研

- 安庆师范大学中国史考研

- 广西民族大学中国史考研

- 河北师范大学中国史考研

- 青岛大学中国史考研

- 苏州科技大学中国史考研

- 天津师范大学中国史考研

- 陕西师范大学中国史考研

- 内蒙古师范大学中国史考研

- 四川大学中国史考研

- 南京大学中国史考研

- 江苏师范大学中国史考研

- 华南农业大学中国史考研

- 南京师范大学中国史考研

- 南昌大学中国史考研

- 聊城大学中国史考研

- 浙江师范大学中国史考研

- 广州大学中国史考研

- 中国社会科学院大学中国史考研

- 首都师范大学中国史考研

- 湖南大学中国史考研

- 华东师范大学中国史考研

- 新疆大学中国史考研

- 广西民族大学中国史考研

- 辽宁大学中国史考研

- 暨南大学中国史考研

- 厦门大学中国史考研

- 中国社会科学院大学中国史考研

- 南开大学中国史考研

- 内蒙古民族大学中国史考研

- 扬州大学中国史考研

- 郑州大学中国史考研

- 江汉大学中国史考研

- 湖南师范大学中国史考研

- 江西师范大学中国史考研

- 华中师范大学中国史考研

- 吉林大学中国史考研

- 陕西师范大学中国史考研

- 东华大学中国史考研

- 湖北大学中国史考研

- 武汉大学中国史考研

- 湘潭大学中国史考研

- 内蒙古科技大学中国史考研

- 山西大学中国史考研

- 西北大学中国史考研

- 聊城大学中国史考研

- 郑州大学中国史考研

湖南师范大学研究生学姐微信

加学姐微信,获免费答疑,进考研群

湖南师范大学考研网由湖南师范大学研究生维护,发布最新的湖南师范大学研究生招生信息,还提供湖南师范大学研究生1对1辅导和考研真题等服务,有问题请加微信沟通。