2022年北京科技大学有机化学与分析化学硕士研究生考研大纲

2022年北京科技大学有机化学与分析化学硕士研究生考研大纲内容如下,更多考研资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的考研派APP和考研派微信公众号(里面有非常多的免费考研资源可以领取,有各种考研问题,也可直接加我们网站上的研究生学姐微信,全程免费答疑,助各位考研一臂之力,争取早日考上理想中的研究生院校。)

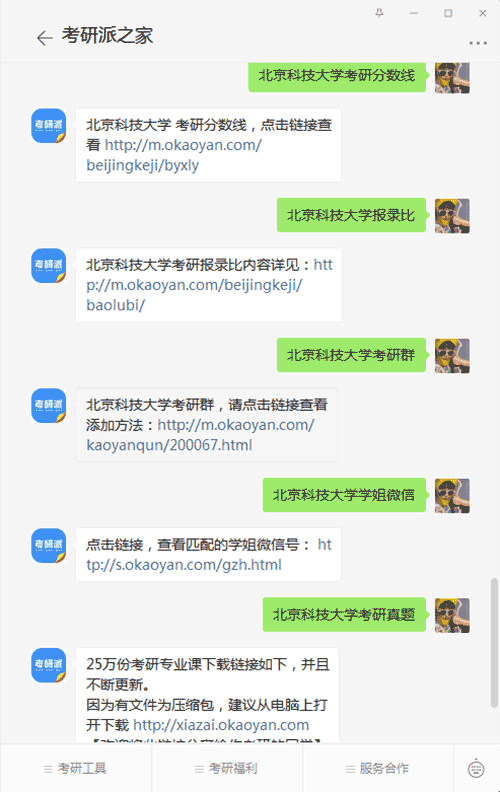

微信,为你答疑,送资源

2022年北京科技大学有机化学与分析化学硕士研究生考研大纲 正文

一、考试性质有机化学与分析化学是北京科技大学硕士研究生入学考试科目之一,其目的是科学、公平、有效地测评考生是否具有攻读硕士学位所需要的有机化学和分析化学基础和综合能力,选拔具有发展潜力的优秀化学人才入学。

二、考试基本要求

测试考生对基本有机化合物的结构、性质及制备方法、典型反应的反应机理、各种异构现象、反应中的立体化学、有机化合物结构解析和有机化学实验基本常识的掌握情况,以及考生对于分析化学的基本概念和基础理论、溶液中有关平衡的计算、分析化学实验基础知识和基本实验的掌握情况。

三、考试形式与分值

(一)考试方式:闭卷,笔试

(二)考试时间:180分钟

(三)分值

试卷满分为150分,有机化学占50%,分析化学占50%。

四、考试内容

(一)有机化学部分

有机化学部分包括有机化学理论与实验两部分,均为考生所需掌握的基本内容。有机化学理论部分主要包括基本有机化合物烷烃、环烷烃、烯烃、炔烃、芳香烃、卤代烃、醇、酚、醚、醛、酮、羧酸、羧酸衍生物、含氮有机化合物、杂环化合物和元素有机化合物等及有机化合物的结构解析。实验部分主要为基本操作及操作的综合运用。具体内容如下:

理论部分:

1.绪论:掌握有机化合物的特性、有机化合物的结构及测定;掌握共价键及其特征,掌握碳原子的杂化与空间结构,有机化合物的分类等。

2.烷烃:掌握烷烃的命名和异构特别是构象异构。掌握烷烃的物理性质变化规律、烷烃的化学性质及反应机理。

3.环烷烃:掌握环烷烃的异构和命名,环烷烃的物理性质。重点掌握环烷烃的化学性质,环的张力及单环环烷烃的构象。

4.对映异构 :掌握物质的旋光性和比旋光度,分子的手性与对称性。掌握含1~2手性碳原子化合物的旋光异构现象,环状化合物的立体异构,不含手性碳原子化合物的对映异构现象。

5.卤代烃:掌握一卤代烃的化学性质,饱和碳原子上亲核取代反应的机理,影响亲核取代反应的因素,消除反应机理,影响取代反应与消除反应的因素。掌握有机金属化合物。

6.烯烃:掌握烯烃的结构、异构、命名、性质特别是化学性质、亲电加成反应机理。掌握烯烃的制备。

7.炔烃和二烯烃:掌握炔烃的化学性质及制法,共轭二烯烃及共轭效应。掌握共振式,累积二烯烃的结构。

8.芳香烃:握苯的结构。重点掌握单环芳烃的化学性质,苯环上亲电取代反应的定位规律,多环芳烃,有手性的芳烃。掌握卤代芳烃的结构特征及化学性质,掌握休克尔规则。

9.核磁共振谱、红外吸收光谱、质谱:掌握核磁共振谱、红外光谱、质谱的原理及其在有机物结构解析中的应用。

10.醇、酚和醚:掌握醇、酚和醚的结构、命名、物理性质。重点掌握一元醇、一元酚的化学性质,醚的反应。掌握二元醇和环醚的化学性质。

11.醛、酮、醌:掌握醛和酮的命名。重点掌握醛和酮、-不饱和醛和酮及取代醛酮的化学性质及一元醛和酮的制备。 熟练掌握醛酮在有机合成中的应用。

12.羧酸及其衍生物:掌握羧酸及其衍生物的化学性质。熟悉诱导效应对有机化合物性质的影响。掌握不饱和羧酸、卤代酸、羟基酸、羰基酸和-酮酸酯的性质。熟练掌握乙酰乙酸乙酯合成法、丙二酸酯合成法以及迈克尔反应。

13.含氮有机物:掌握胺的结构、命名和合成方法,掌握一元胺的化学性质。重点掌握重氮化合物在合成中的应用,掌握硝基化合物和偶氮化合物的结构和性质。掌握季铵盐的用途和季铵碱的反应及用途。

14.含硫、磷、硅的有机化合物:初步掌握含硫化合物,如硫醇、硫酚、硫醚的制备及其化学性质;初步掌握含磷化合物的结构和、制备及其化学性质,掌握Wittig试剂及其与醛、酮、卤代烃、酰卤、环氧化合物、活性碳-碳双键、碳-氮双键等的反应;

15.杂环有机化合物:掌握五元单杂环化合物的结构、性质。掌握六元单杂环化合物的结构、性质。掌握喹啉和异喹啉的结构、性质。

实验部分:实验常用仪器、实验基本技术(包括熔沸点的测定、薄层色谱、柱色谱等)、分离纯化(包括各种蒸馏、萃取、重结晶、升华、干燥、抽滤等)、有机化合物的制备,基本实验仪器及装置、天然产物的提取。

(二)分析化学部分

1.定量分析概论

1.1 分析化学的定义、分类、任务和作用

1.2 分析化学的发展、现状和展望

1.3 定量分析过程和分析方法

1.4 滴定分析概述:滴定分析对化学反应的要求和滴定方式;基准物质和标准溶液;基本计算

2. 误差与分析数据处理

2.1 测量误差的表征:准确度和精密度

2.2 误差的来源和分类:系统误差和随机误差

2.3 随机误差的分布规律:正态分布、随机误差的区间概率

2.4 有限数据的统计处理;

2.5 减小分析误差的方法:减小测量误差,消除系统误差,增加平行测定次数

2.6 有效数字:有效数字的定义;有效数字的修约及运算规则;

3.酸碱平衡与酸碱滴定

3.1 酸碱反应及其平衡常数

3.2 弱酸碱各型体分布系数的计算

3.3 酸碱溶液的H+浓度计算

3.4 酸碱缓冲溶液和酸碱指示剂

3.5 酸碱滴定曲线

3.6 终点误差

3.7 酸碱滴定的应用

4.络合滴定

4.1 概述:无机络合剂与有机络合剂简介;EDTA的性质及在滴定分析中的应用

4.2 络合平衡:络合物的稳定常数;络合物各种形式的分布;主反应和副反应;络合反应的副反应系数(M、Y和MY);络合物的条件稳定常数

4.3 络合滴定原理:络合滴定的滴定曲线;金属指示剂作用原理;常用金属指示剂;终点误差公式及其应用

4.4 混合金属离子的选择性滴定:分别滴定的可能性及酸度控制;使用掩蔽剂进行选择性滴定;其他滴定剂的应用

4.5 络合滴定的方式和应用;EDTA标准溶液的配制与标定

5.氧化还原滴定

5.1 概述:氧化还原反应的特点;

5.2 条件电位及影响条件电位的因素;氧化还原反应平衡常数及进行的程度

5.3 氧化还原反应历程及影响氧化还原反应速率的因素

5.4 氧化还原滴定:氧化还原滴定曲线;氧化还原滴定中的指示剂;氧化还原滴定的预处理

5.5 氧化还原滴定结果的计算

5.6 常用氧化还原滴定法的原理、特点及应用:高锰酸钾法;重铬酸钾法;碘量法;

6.沉淀滴定法

6.1 沉淀滴定法概述

6.2 银量法滴定曲线

6.3 常用沉淀滴定法的原理、特点及应用:Mohr法;Volhard法,Fajans法

7.重量分析法

7.1 重量分析法的分类及特点;沉淀重量分析法的步骤;重量分析法对沉淀形和称量形的要求;重量因数及重量分析结果的计算;

7.2 溶解度和固有溶解度;溶度积与条件溶度积;影响沉淀溶解度的因素;不同条件下沉淀溶解度的计算

7.3 沉淀类型;沉淀的形成过程;Von Weimarn公式及应用;

7.4 影响沉淀纯度的主要因素:共沉淀;后沉淀;沉淀沾污对分析结果的影响;

7.5 晶形沉淀、无定形沉淀沉淀条件的选择;均匀沉淀法;沉淀的过滤、洗涤;称量形的获得;

7.6 有机沉淀剂概述:有机沉淀剂的特点和意义;有机沉淀剂的分类和应用简介

8.光度分析法

8.1 概述:吸光光度法的特点;光的基本性质;分子吸收光谱和发射光谱的产生及特征

8.2 吸光光度法的基本原理:Lambert-Beer定律;吸光度的加和性;吸光系数和桑德尔灵敏度; 偏离比尔定律的原因

8.3 目视比色法及光电比色法简介;吸光光度法和分光光度计的组成和各部分功能

8.4 显色反应及影响因素:吸光光度法对显色反应的要求;影响显色反应的主要因素;重

要的显色剂;参比溶液的选择;干扰及消除方法

8.5 测量条件的选择:吸光光度法在定量分析中的应用:工作曲线法;多组分分析;光度滴定法;络合物组成的确定;有机试剂的酸碱离解常数的测定;示差光度法

9. 定量化学分析中常用的分离方法

9.1 沉淀分离;

9.2 溶剂萃取分离;

9.3 离子交换分离

9.4 色谱法

10. 定量分析的一般步骤

10.1 试样的采集与制备:取样的基本原则和方法

10.2 试样的分解方法:无机物分解方法,有机物分解方法

10.3 测定方法的选择

11.分析化学实验的基础知识

11.1 分析化学实验的基本要求

11.2 实验室基本常识

11.3 实验室用水的规格、制备及检验方法

11.4 玻璃器皿的洗涤,化学试剂规格与保存

11.5 分析化学实验仪器(含分析天平和分光光度计等)及操作方法

11.6 溶液配制

11.7 重量分析一般操作

12. 分析化学实验

12.1 酸碱滴定实验;

12.2 络合滴定实验,

12.3 氧化还原滴定实验;

12.4 沉淀滴定实验;

12.5 重量分析实验,

12.6 分光光度法实验;

12.7 综合实验

北京科技大学

添加北京科技大学学姐微信,或微信搜索公众号“考研派小站”,关注[考研派小站]微信公众号,在考研派小站微信号输入[北京科技大学考研分数线、北京科技大学报录比、北京科技大学考研群、北京科技大学学姐微信、北京科技大学考研真题、北京科技大学专业目录、北京科技大学排名、北京科技大学保研、北京科技大学公众号、北京科技大学研究生招生)]即可在手机上查看相对应北京科技大学考研信息或资源。

本文来源:http://www.okaoyan.com/beijingkeji/cankaoshu_470371.html

推荐阅读

-

2022年北京科技大学348文博综合硕士研究生考研大纲及参考书

一、考试目标《文博综合》(代码)是文物与博物馆专业硕士学位研究生入学考试的初试科目,旨在全面考察考生对文物学、博物馆学、考古学、科技考古、文物保护等领域相关知识点和基本问题……

日期:09-29 阅读量:23497 -

2022年北京科技大学338生物化学硕士研究生考研大纲

一、考试性质硕士研究生生物化学入学考试是为我校生物技术与工程专业招收硕士研究生而进行的水平考试。通过该门课程的考试以真实反映考生对生物化学基本概念和基本理论的掌握程度以及综……

日期:09-29 阅读量:21799 -

2022年北京科技大学331社会工作原理硕士研究生考研大纲及参

基本参考书目:《社会工作综合能力》(中级)、王思斌:《社会工作概论》考试大纲:一、社会工作概述(一)社会工作的内涵社会工作的定义社会工作的目标与功能社会工作的构成要素社会工……

日期:09-29 阅读量:23523 -

2022年北京科技大学246法语(二外)硕士研究生考研大纲

掌握法语所有读音规则,能根据读音规则准确拼读单词;掌握法语基础知识点,冠词的基本用法,代词的基本用法,名词和形容词的阴阳性和单复数变化原则;掌握三组动词变位原则以及所有相关……

日期:09-29 阅读量:22408 -

2022年北京科技大学245德语(二外)硕士研究生考研大纲

掌握《大学德语四级考试大纲》的词汇,掌握动词的直陈式、命令式和虚拟式,了解名词的性、数、格以及冠词、代词和形容词的格变化,掌握情态动词的用法,了解被动语态和和四种常见时态(……

日期:09-29 阅读量:23032 -

2022年北京科技大学244俄语(二外)硕士研究生考研大纲

俄语(二外)考试说明俄语词汇量不少于,具备基本的听说读写能力,且掌握以下的俄语基本语法:名词的性、数、格;代词的性、数、格;形容词的性、数、格、短尾形式;动词的体、变位、时……

日期:09-29 阅读量:22276 -

2022年北京科技大学243日语(二外)硕士研究生考研大纲

掌握日语初级阶段词汇的读音、表记以及含义;准确把握格助词的多种用法;熟知动词、形容词、形容动词等用言的各类活用形式;较系统地掌握语法的接续方式及用法,能够清楚地辨析同义语法……

日期:09-29 阅读量:22481 -

2022年北京科技大学240英语硕士研究生考研大纲

英语(单独考试)一、考试目的英语(单独)考试主要科学、公平、有效地测试考生达到大学英语考试四级()以上的英语综合能力,以保证被录取者具有一定的英语水平,并有利于各高等学校和……

日期:09-29 阅读量:2670 -

2022年北京科技大学215翻译硕士德语硕士研究生考研大纲

具备扎实的德语语言基本功,能够正确而熟练地运用常用词汇及常用搭配,正确运用德语语法和结构等语言规范知识;具备较强的阅读理解能力,能够掌握文章主旨,把握文章所传达的信息,具有……

日期:09-29 阅读量:24727 -

2022年北京科技大学213翻译硕士日语硕士研究生考研大纲

本科目主要考察考生对日语基础知识的掌握程度。考察点包括考生的词汇量、语法的掌握程度、阅读理解程度、作文程度等。难度相当于国际日语能力考试级或全国日语专业考试级程度,题型不限……

日期:09-29 阅读量:23782 -

2022年北京科技大学211翻译硕士英语硕士研究生考研大纲

具有以上的认知词汇量,正确而熟练地运用常用词汇及其常用搭配,正确运用英语语法和结构等语言规范知识。能读懂难度相当于,和等常见英语报刊上各种文体的文章,正确获取信息,掌握文章……

日期:09-29 阅读量:22045 -

2022北京科技大学357英语翻译基础硕士研究生考研大纲

本科目考查考生中文的综合运用能力,英文的综合运用能力,对信息逻辑的理解、分析与总结能力,以及相关综合知识(例如热点问题、国内外政治经济新闻等等)。题型包括但不限于短语翻译、……

日期:09-29 阅读量:22424 -

2022北京科技大学359日语翻译基础硕士研究生考研大纲

通过词语、词组、段落及篇章的汉日互译,考察考生汉日双语互译的基本技巧及表达能力。词语词组考察范围包括日常生活中常用的词语以及惯用表达,要求翻译准确;段落互译侧重考察词语搭配……

日期:09-29 阅读量:23339 -

2022北京科技大学361德语翻译基础硕士研究生考研大纲

德语语言基本功扎实,拥有过硬的德语语言综合应用能力,具备分析和思辨能力;具备一定的中德文化、以及政治、经济、法律等方面的背景知识;熟悉中国语言文化知识,具有全面的人文素养;……

日期:09-29 阅读量:23683 -

2022年北京科技大学437社会工作实务硕士研究生考研大纲及参

《社会工作实务》考试大纲童敏著:《社会工作实务基础》《社会工作实务》(中级)考试大纲:一、社会工作专业服务的三个基本维度社会工作专业服务的实务场景社会工作专业服务的三个基本……

日期:09-29 阅读量:24021 -

2022年北京科技大学硕士研究生考研大纲

汉语写作与百科知识考试由百科知识、应用文写作、命题作文三部分组成,采取客观试题与主观试题相结合、单项技能测试与综合技能测试相结合的方法,旨在考察考生的知识广度和实际的理解能……

日期:09-29 阅读量:21362 -

2022年北京科技大学610单考数学硕士研究生考研大纲

一、一元微积分学、函数、极限、连续考试内容函数的概念及表示法,函数的有界性、单调性、周期性和奇偶性,复合函数、反函数、分段函数和隐函数,基本初等函数的性质及其图形,初等函数……

日期:09-29 阅读量:24771 -

2022年北京科技大学612普通物理硕士研究生考研大纲

普通物理一、考试性质《普通物理》是物理学专业研究生入学统一考试的科目之一。《普通物理》考试要力求反映物理学硕士学位的特点,科学、公平、准确、规范地测评考生的基本素质和综合能……

日期:09-29 阅读量:23027 -

2022年北京科技大学613数学分析硕士研究生考研大纲及参考书

一、考试性质与范围数学分析是高等学校数学专业的基础课之一,主要研究极限理论,微分学,积分学,级数理论等问题,考试内容包括极限、一元和多元函数的微分、积分、中值定理、实数完备……

日期:09-29 阅读量:22930 -

2022年北京科技大学615普通心理学硕士研究生考研大纲

第一章心理学研究什么和如何进行研究第一节心理学是研究心理现象的科学一、个体心理二、个体心理现象与行为三、个体意识与无意识四、个体心理与社会心理第二节心理学的任务一、心理学要……

日期:09-29 阅读量:23446