广州大学土木工程学院研究生招生

95%的同学还阅读了:

[2021广州大学研究生招生目录]

[广州大学研究生分数线[2013-2021]]

[广州大学王牌专业排名]

[广州大学考研难吗]

[广州大学研究生院]

[广州大学考研群]

[广州大学研究生学费]

[广州大学研究生辅导]

[考研国家线[2006-2021]]

[2021年考研时间:报名日期和考试时间]

广州大学土木工程学院研究生招生是一个不错的学院,深受考研人的追捧,本校每年会有数千名研究生招生的名额,研究生报考录取比在3:1左右,难度中等,部分热门的研究生专业研究生报考录取比会更高一点, 土木工程学院是学校里比较好的一个院系,请各位准备报考广州大学土木工程学院研究生招生的同学注意,该院系有以上多个专业在招生研究生,欢迎各位同学报考广州大学土木工程学院研究生招生。

强烈建议各位准备考广州大学土木工程学院研究生招生的同学准备一些基本的历年考研真题、研究生学姐学长的笔记、考研经验等等(考研派有考研经验频道,也有考研派微信公众号、考研派APP等产品平台,里面有不少研究生会免费解答你的考研问题,助你考研一臂之力)

广州大学土木工程学院土木工程(综合试点)专业简介

一、学制,学位

学制4年,授予工学学士学位。

二、专业培养目标

本专业突出专业知识复合型的“大土木”人才培养,即培养能够适应地方经济建设需要,具有一定人文社会科学和自然科学素养,系统掌握土木工程专业的基本理论,同时兼备建筑工程、道路与桥梁工程、地下建筑工程的专业知识,具有独立获取知识、提出问题、分析问题、解决问题的能力及开拓创新精神,能够在建工、道桥、地下工程的“大土木”领域从事设计与施工、工程监测与检测、工程管理与造价编制等相关工作的创新性应用型高级工程技术人才。

三、专业主要发展方向

按着“大土木”的发展方向,培养行业通才的发展思路,系统掌握土木工程专业的基本理论和建筑工程、道路与桥梁工程、地下建筑工程的“大土木”专业知识,具备复合型的专业知识。学生毕业后可以在建筑工程、道路与桥梁工程、地下建筑工程的“大土木”领域从事设计、施工、管理、检测、造价等相关工作。

四、专业基本培养规格

经过本专业的系统学习,学生应具备以下几方面的知识和能力:

1.政治思想

思想道德、文化修养和心理素质:具有高尚的道德品质、科学思想和人文素养,能体现哲理、情趣、品味、人格方面的较高修养,具有求真务实的科学态度以及实干创新的精神,具有科学的世界观和正确的人生观,愿为国家富强、民族振兴服务。

2.知识结构

(1)具有一定的人文社会科学知识,熟悉哲学、政治学、经济学、社会学、法学等方面的基本知识,了解文学、艺术等方面的基础知识;

(2)具有较扎实的数学和一定的自然科学基础,了解现代物理、信息科学、环境科学、心理学的基本知识,了解当代科学技术发展的其他主要方面和应用前景;

(3)熟练掌握英语;

(4)具有扎实的专业基础知识。掌握理论力学、材料力学、结构力学、土力学、水力学、工程地质学、土木工程材料、画法几何与工程制图、土木工程测量、工程结构设计原理、工程经济、项目管理等基础理论知识;

(5)具有系统的“大土木”专业知识,在建筑工程、道路与桥梁工程、地下建筑工程的大土木领域形成复合型的专业知识结构。掌握工程结构选型与设计(含建筑工程、地下建筑工程、道路与桥梁工程)、基础工程设计、土木工程防灾与减灾设计的基本理论与一般方法,掌握土木工程施工、工程监测与检测、工程项目管理、工程造价编制的基本理论与一般方法,掌握专业程序的应用和建设法规知识;了解建筑设备等相关专业的一般知识,了解本专业的发展动态和相邻学科的一般知识。

3.能力结构

(1)信息获取能力:具有综合应用各种手段查询资料、获取信息、拓展知识领域、继续学习的能力;具有一定的英语和专业英语交流能力。

(2)工程交流与表达能力:具有应用语言、图表和计算机技术等进行工程表达和交流的基本能力;

(3)计算机应用能力:掌握至少一门计算机高级编程语言,具有一般计算机的应用能力和专业软件的应用能力;

(4)测量与实验、实践能力:掌握基本的工程测量技能,掌握基础与专业知识的相关实验方法;培养专业实践能力;

(5)工程应用能力:具有综合应用“大土木”专业知识的能力,能够在建工、道桥和地下工程的“大土木”领域从事设计与施工、工程监测与检测、工程管理与造价编制工作;

(6)研究与创新能力:具有初步的科学研究或技术研究、应用开发等创新能力。

4.身体素质

具有健全的心理和健康的体魄,能够履行建设国家和保卫国家的神圣义务。

五、修业指导

专业课程基本框架:

1.本专业基本学制四年,

本专业的理论课程分三个层次,第一层次是由学校通识课程平台、学科基础课程组成构成了本专业的基础知识;第二层次是专业必修课程,这部分课程构成本专业的专业课基础;第三层次是专业选修课,属于专业知识的扩展,学生可以根据专业兴趣在老师指导下选课。集中性实践教学环节主要由课程设计、实习、毕业设计组成,其中毕业实习、毕业设计在第八学期开设,其它集中性实践教学环节安排在相应的课程所在学期进行。

说明:

1.本专业学生应该按照本专业人才培养方案的要求至少修满172学分方能毕业,其中教学计划内课程学习(含集中实践教学环节)168学分,第二课堂4学分,学生修读的最高年限为7年。

2.至少获得4个第二课堂学分方能毕业,第二课堂学分按照学校和学院的有关规定获取;多余学分可申请以50%的比例折算抵免通识类类选修课程学分。

3.通识类必修课、学科基础课、专业必修课中的全部课程是本专业必须修读的课程;所有集中实践实践教育环节是学生必须完成的实践环节。

4.通识类选修课程至少选修11学分,按照学校的有关要求选修,每学期选修2~4学分,要求在第六学期前完成。

广州大学土木工程学院给排水科学与工程专业简介

一、学制,学位

学制4年,授予工学学士学位。

二、专业培养目标

本专业旨在培养能够适应地方经济建设需要,具有一定人文社会科学和自然科学素养,系统掌握给排水科学与工程专业的基本理论和专业知识,具有独立获取知识、提出问题、分析问题、解决问题的能力及开拓创新精神,能够从事水资源利用与保护、城镇给水、城镇排水、建筑给水排水、工业给水排水、城市水系统等工程的规划、设计、施工、运行、管理、科研等相关工作的基本能力和素质的创新性应用型高级工程技术人才。学生的主要就业去向为政府、规划、经济管理、环保、设计、工矿企业、科研、大、中专院校等部门从事给水排水工程相关技术或管理工作。

三、专业主要发展方向

给排水科学与工程专业的发展方向:1.给水处理系统的设计、施工与管理、运行维护、改造及技术服务;2.污水处理系统的设计、施工与管理、运行维护、改造及技术服务;3.建筑给水排水系统的设计、施工安装、运行管理、技术服务等。

四、专业基本培养规格

按照全国高校给排水科学与工程学科专业教学指导委员会制定的“给排水科学与工程专业本科教育(四年制)培养目标和毕业生基本规格”, 以及给排水科学与工程专业规范的培养规格,制定我校给排水科学与工程专业人才培养规格。经过本专业的系统学习,学生应具备以下几方面的知识和能力:1.素质要求(1)思想道德素质:热爱社会主义祖国,拥护中国共产党领导,初步掌握马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”和科学发展观重要思想的基本原理。愿为社会主义现代化服务,为人民服务,有为国家富强、民族昌盛而奋斗的责任感。(2)专业素质:具有一定的科学素养,严谨求实,勤奋创新。有较强的工程意识、经济意识、环境保护意识。(3)文化素质:初步树立科学的世界观和为人民服务的人生观。具有敬业爱岗、热爱劳动、遵纪守法、团结合作的品质。具有在哲理、情趣、品味、人格方面的较高修养,具有良好的思想品德、社会公德和职业道德。(4)身心素质:保持心理健康,乐观豁达,积极向上。养成锻炼身体的良好习惯,达到国家规定的大学生体育合格标准,具有健康的体魄,能够承担建设祖国的任务。2.能力要求(1)获取知识的能力:具有综合应用各种手段查阅文献和资料、获取信息、拓展知识领域、继续学习提高水平的能力。(2)应用知识的能力:具有应用语言、文字、图形等进行工程表达和交流的能力。掌握一门外国语,具有阅读本专业外文书刊、技术资料和听说写译的初步能力。具有综合运用各项知识分析问题、解决问题的基本能力。(3) 创新能力:初步具有研究、开发和创新的能力。3.知识要求(1)人文社科知识:具有一定的人文社会科学知识和素养,掌握必要的哲学、经济学、法律等方面的知识,在文学、艺术、伦理、历史、社会学及公共关系学等方面有一定的修养,具有一定的人文素质和社会交往能力。(2)自然科学知识:具有较为扎实的自然科学基础理论,为专业基础课和专业课的学习打下坚实基础。掌握高等数学及工程数学的基本理论,能够进行数学分析、数理统计和计算机信息处理,掌握大学物理的基本理论及其应用,掌握无机化学、有机化学和物理化学的基本原理及其实验方法和实验技能,了解信息科学的基本知识和有关技术,了解现代科学技术发展的主要趋势和应用前景。并通过相关基础理论课程的学习,培养科学的思维方法,初步具有合理抽象、逻辑推理和分析综合的能力。(3)专业知识:掌握给水排水工程专业基础理论和知识,包括:水力学、工程力学、水文学和水文地质学、水处理生物学、水分析化学、泵与泵站;掌握工程制图、工程测量的基本知识和技能;熟悉电工、电子学和自动控制的基本知识。(4)工程应用能力:掌握解决本专业工程技术问题的理论和方法,包括:水资源利用与保护、水质工程学、给水排水管网系统、建筑给水排水工程的基本原理与设计方法;熟悉给水排水工程结构、材料与设备的基础知识,熟悉工艺系统的控制原理,熟悉给水排水工程施工和运营管理的知识和方法;了解给水排水工程发展历史、相关学科的基本知识及其与本专业的关系。了解工程规划、工程设计的相关程序和有关文件要求;了解本专业有关的法律、法规、标准和规范。

五、修业指导

给排水科学与工程专业着重于工程技术人才培养,培养方案包括学校通识教育平台、学科基础课程平台、专业课程和专业方向课程平台、集中性实践教学环节。通识教育平台课注重文理渗透、理工结合、人文精神和科学精神交融,拓宽学生的眼界与知识面,发展学生的完备人格;学科基础课程平台着重于加强学科基础,专业课程和专业方向课程平台中必修课体现专业特色,选修课拓宽专业口径,化学类、力学类课程是贯穿其中的两条主线。集中性实践教学环节强调提高学生的实践能力和创新精神。具体说明:1.本专业基本学制四年,允许在七年的弹性学制内完成学业。毕业的总学分不少于172学分,且各层次课程应满足相应模块的修业要求。2.全校通识类必修课程为全体学生必修课程,计36学分。3.全校通识类选修课设置11学分

广州大学土木工程学院交通工程专业简介

一、学制,学位

学制4年,授予工学学士学位。

二、专业培养目标

本专业旨在培养具备交通运输系统分析与规划、交通设计、交通工程设施设计、施工与管理、交通系统智能化控制与管理和交通安全等方面的专业知识及能力,能够从事本领域的规划、设计、施工、管理与运营的高级工程技术及管理的复合型人才。学生毕业的主要就业去向为国家与省、市发展计划部门、交通规划与设计部门、交通管理部门及交通工程施工或监理企业。主要的工作岗位为从事交通运输系统规划、道路与交通工程设施设计、交通管理与控制、交通控制系统开发、交通安全管理、施工管理和运营管理等方面的工作。

三、专业主要发展方向

本专业不分方向.

四、专业基本培养规格

本专业学生主要学习系统工程学、交通工程学、道路规划与设计、技术经济分析方面的基本理论和基本知识;受到识图制图、上机操作、工程测量、工程概预算、交通数据采集分析和计算机仿真等方面的基本技能训练;得到创新能力的初步培养和训练,受到交通系统规划、设计、施工及运营管理等方面的基本训练;掌握进行交通运输系统规划、道路与交通工程设计、交通管理与控制、交通安全管理、施工和运营管理等方面的基本能力。

毕业生应获得以下几方面的知识和能力:

1)掌握马列主义、毛泽东思想和邓小平理论的基本原理;热爱祖国和人民,拥护中国共产党的领导,具有守法意识及正确的世界观、人生观和价值观;具备良好的职业道德和社会责任意识。

2)具有基本的人文社会科学理论知识和素养:在哲学及方法论、法律等方面具有必要的知识,对文学、艺术、伦理、历史等的若干方面进行一定的修习。

3)掌握交通系统问题的分析方法,具备交通工程学、交通规划与管理、交通信息与控制的基本理论和基本知识;

4)掌握交通及其设施的规划、设计、施工与维护管理的基本理论与方法;具有运用交通工程学基础知识和技术,进行交通运输规划、交通工程设计、交通控制系统设计,解决交通系统出现的各类问题,开发相关系统的基本能力;

5)熟悉国家关于交通运输规划、建设及运营管理的方针、政策和法规,熟悉相应的标准规范;了解国内外交通工程研究领域的发展动态;

6)具有一定的科学研究和实际工作能力,并具有一定的批判性思维能力。

7)掌握科技文献检索、资料查询的基本方法,具有初步的科学研究能力;

8)掌握工程造价编制和经济分析的基本理论和方法;

9)具备交通仿真系统开发和应用的初步能力;

10)熟练掌握一门外语和计算机技术,有良好的综合素质和健康的体魄。

五、修业指导

本专业基本框架分三个层次,第一层次为通识类必修课、学科基础课和通识类选修课,主要是对学生进行高等数学、英语、力学、制图和计算机等基础知识和人文素质的培养。第二层次为专业必修课,主要培养学生的专业基本技能和专业素质。第三层次为专业选修课。根据专业的发展状况和社会需求灵活选择课程。

说明:

1、交通工程专业只开设一个方向,毕业总学分不少于164学分。

2、学科基础课、专业必修课和专业选修课共同构成了科学的学科体系,不可偏废。学科基础课、专业必修课为必修课程,共计39.5学分。专业选修课至少选择40学分,专业选修课中建议选择《智能交通系统》和《交通仿真软件》等课程,以利于提高对国际先进技术的了解;并建议选择《工程概预算》和《技术经济与分析》等课程,以利于将来拓展专业方向。

3、教学实习、毕业论文等实践环节是教学环节的重要组成部分,全体学生必须认真完成。

4、学生要注重理论学习与实践能力相结合,加深对高等数学、外语、概率论与数理统计、计算机等基础知识和基本原理的学习,注重专业素质的培养,积极拓展专业范围。

5、建议大学期间通过英语四、六级考试和计算机二级考试,有能力的同学可以考取CAD认证等专业认证。

6、加强《交通工程学》、《道路勘测设计》、《城市规划原理》、《工程概预算》等课程的学习,为毕业后考取注册造价工程师、注册城市规划师等资格证打好基础。

7、毕业设计共14学分,在第4学年(1,2学期)完成。

广州大学土木工程学院建筑环境与能源应用工程专业简介

一、学制,学位

学制4年,授予工学学士学位。

二、专业培养目标

本专业培养符合《普通高等学校本科教育的培养目标和本科毕业生的基本要求》,适应21世纪我国社会主义现代化建设需要,满足“卓越工程师教育培养计划”要求,德、智、体、美全面发展,基础扎实、知识面宽、素质高、能力强、有创新意识的建筑环境与能源应用工程专业高级应用型工程技术人才。培养具备建筑暖通空调、建筑自动化、建筑给排水以及建筑节能设计理论的综合知识,能够从事工业与民用建筑环境控制技术领域的工作,具有暖通空调、建筑给排水等公共设施系统、建筑热能供应系统的设计、安装、调试运行能力,具有制定建筑自动化系统方案的能力,具有初步的应用研究与开发能力,满足注册公用设备工程师培养的教学评估要求,能进行工程设计、运行、施工管理、经营管理以及应用研究的高级建筑环境与能源应用工程技术人才。学生毕业后可以到设计单位从事工业与民用建筑暖通空调系统、区域供冷供热系统、楼宇自动控制系统、室内给排水以及消防工程的设计工作,也可去施工企业从事施工安装技术及项目管理工作,还可就职于物业管理企业从事建筑设备设施的管理工作。

三、专业主要发展方向

1、建筑暖通空调系统的设计、施工安装、运行管理、技术服务、市场营销;2、建筑设备自动化及建筑电气系统的设计、施工及运行维护;3、建筑节能规划、设计、施工、改造及检测。

四、专业基本培养规格

本专业学生应具有以下几方面的知识和能力:1、掌握电工学与电子技术、工程热力学、流体力学、传热学、建筑环境学、流体输配管网、热质交换原理与设备、建筑环境测试技术、自动控制原理、暖通空调、建筑设备自动化、空调冷热源、建筑电气、燃气供应、建筑给排水等的基本理论和知识;2、掌握建筑暖通空调系统、建筑设备自动化及建筑电气系统、建筑燃气供应系统、建筑给水排水系统设计、施工及运行管理的基本知识;3、具有进行建筑暖通空调系统、建筑设备自动化及建筑电气系统、建筑给水排水系统设计、施工及运行管理的能力;具有从事建筑节能规划、设计、施工、改造及检测工作的能力;4、通过国家四级英语考试和广东省计算机等级考试;5、掌握文献检索、资料查询的基本方法,具有能初步开展科学研究及技术研发的能力。

五、修业指导

注重理论学习与实践能力培养相结合,基础知识学习应注重对原理的掌握,专业知识应注重培养应用能力,按“厚基础,宽口径”要求拓宽专业面,同时提高外语和计算机应用水平。本专业课程体系设通识教育课程平台、学科基础课程平台、专业课程平台、实验教学及集中性实践教学环节。课程类型分为必修和选修,必修课程包括通识类必修课、学科基础必修课、专业必修课程和集中性实践教学环节,全体学生都要修读;选修课程有通识类选修课和专业选修课,学生必须修满规定的学分。在学校通识教育课程平台中,本专业共开设16门通识类必修课,计35学分,主要集中在第一、二学年完成,培养学生的人文、社会科学等基础知识,并掌握一门外国语。通识类选修课程至少修满11学分。学科基础课程平台共开设《高等数学》、《大学物理》等10门学科基础必修课,为本专业必需的自然科学基础知识,共计27学分,主要集中在第1-3学期完成。专业必修课程开设《工程热力学》、《流体力学》、《传热学》等10门专业基础及专业课程,计22.5学分。专业选修课程共设置27门课程,主要目的是根据学生就业或继续深造的不同志向,提供各种类型的课程,着重培养学生扎实的专业知识和创新精神,学生至少选修33.5学分。集中性实践教学环节主要目的在于培养学生将所学理论知识应用到实践中以解决实际问题,实现理论与实践的有机结合,强化动手能力和社会实践能力,培养学生创新意识。该模块包括军事训练、认识实习、课程设计、工程训练、生产实习、毕业实习和和毕业设计(论文)等。第二课堂设置4个学分,其中创新能力培养3学分,要求学生结合学科竞赛、挑战杯、设计大赛、参与教师科研课题、自主开放实验课题等形式,培养创新能力;国情教育与社会服务1学分,要求学生在读期间,必须完成72小时社会服务工作。

广州大学土木工程学院硕士研究生联系方式

广州大学土木工程学院硕士研究生联系方式综合办公室:行政东前座509 办公电话:39366955

教学工作办公室:行政东前座507 办公电话:39366957

研究生及科研工作办公室:行政东前座508 办公电话:39366956

学生工作办公室:行政东前座505 办公电话:39366954

团委办公室、就业指导工作办公室:行政东前座504 办公电话:505-39366954

土木学院人才引进专用邮箱:tmxyrc@gzhu.edu.cn

广州大学土木工程学院简介

2001年,广州大学土木工程学院在原广州大学建筑工程系(1983-2000)和原华南建设学院(西院)土木工程系、环境工程系(1986-2000)的基础上成立。办学历史可追溯到私立广州大学1948年成立的建筑工程学系。

我院土木工程一级学科在2017年全国第四轮学科评估中名列“B+”档(排名10—20%)。该学科为广东省高水平大学重点建设学科和广东省攀峰一级学科,拥有土木工程学科博士后流动站、一级学科博士学位授权点及硕士学位授权点(包含6个二级学科博士学位授权点、硕士学位授权点:岩土工程、结构工程、市政工程、供热供燃气通风及空调工程、防灾减灾工程及防护工程、桥梁与隧道工程)及建筑与土木工程专业硕士学位授权点。同时,学院拥有力学一级学科硕士学位授权点1个,二级学科“工程力学”为广州市重点扶持学科。

周福霖院士为我院名誉院长,全院现有教职工184人,教师144人,其中中国工程院院士2人,澳大利亚技术与工程院院士1人,欧洲科学与艺术学院院士1人,波兰科学院院士1人,青年珠江学者1人。正高职称36人,副高职称52人,博士学位教师116人,博士生导师27人,国家学科专业指导委员会顾问、委员1人,教育部教学指导委员会委员2人。

学院现有土木工程、给排水科学与工程、建筑环境与能源应用工程和交通工程4个本科专业,土木工程、给排水科学与工程、建筑环境与能源应用工程3个本科招生专业。其中土木工程、给排水科学与工程为国家特色专业,建筑环境与能源应用工程为国家综合改革试点专业。

学院在校博士、硕士研究生和本科生2933人,其中在校博士及硕士研究生近892人、本科生2041人。

学院拥有优良的科研与教学平台,其中国家/省部级科研平台9个,国家实践工程中心、土木工程实验教学中心等6个教学平台。近5年,学院教师主持承担国家级重大项目4项,国家自然科学基金面上项目/青年基金项目52项,省部级科研项目100余项,工程技术服务项目400多项;获国家/省部级奖12项,市级奖项10余项;主编、参编国际、国家技术规程规范20余部。

土木工程学科以结构抗震、减隔震(振)与结构控制为特色,突出优势学科发展,以点带面,促进桥梁、市政、暖通空调等相关专业整体发展,建设了一批高水平学术团队和教学团队,形成了鲜明的学科特色与优势,多项成果达到国际领先水平,在港珠澳大桥、广州塔、广东科学中心、大亚湾填海工程等大型工程中得到广泛应用,推动了我国隔震、减震技术的产业化和标准化发展,成为指导我国重大工程结构抗震减灾分析与设计的尖端智库。

广州大学土木工程学院导师介绍:吴玖荣

吴玖荣

职称:教授(硕士生导师)

招生专业:结构工程、防灾减灾及防护工程(硕士生)

研究方向:工程结构抗风,结构健康监测与诊断

基本信息:吴玖荣,男,汉族,江西南昌人,1970年1月生

教育背景1991年7月毕业于河海大学建筑工程系工业与民用建筑专业,1994年7月硕士研究生毕业于武汉理工大学(原武汉工业大学),获工学硕士学位,2002年9月进入香港城市大学土木及建筑工程系攻读博士学位,2006年7月博士研究生毕业获工学博士学位。

工作经历1994年7月至2002年7月在中国轻工业广州设计院从事工业与民用建筑的结构设计工作,期间历任结构设计工程师,结构高级工程师技术职称,并获国家一级注册结构师、国家注册造价工程师的职业注册资格。2006年博士毕业后进入暨南大学理工学院力学与土木工程系工作,2007年获结构工程(学术)硕士研究生导师资格。2008年调入广州大学土木工程学院建筑工程系工作,2008年12月年晋升为教授。

主讲课程:主讲“风工程”、“高层建筑结构设计”、“工程结构抗震”、“结构分析与CAD”、“建筑力学”,“弹塑性力学”等课程。

主要科研成果:近年来主要从事工程结构抗风、结构健康监测和基于性能的结构抗风优化设计方法等相关教学和科研工作。已主持国家自然科学基金面上项目《强/台风作用下群体超高层建筑风环境及风效应同步监测应用新技术的研究》和《基于风洞实验和实测的高层建筑风致振动及抗风优化设计方法》、广东省自然科学基金博士启动项目《基于风洞测压实验数据库的大跨结构抗风优化设计方法》等纵向科研项目。作为主要参与人参与了广州中信广场、广州国际金融中心、珠江城、利通广场及广州国际体育演艺中心等超高层建筑及大跨结构的结构健康监测技术服务项目。在EngineeringStructures、ComputersandStructures、EarthquakeEngineeringandStructuralDynamics、JournalofWindEngineeringandAerodynamics、WindandStructure、JournalofConstructionalSteelResearch、《建筑结构学报》、《自然灾害学报》等学术刊物上发表论文30余篇;所参与的科研成果《大型复杂结构的风效应与健康监测的关键技术及其应用》获教育部科学技术进步奖二等奖(排名第三)。

联系电话:13539993118

电子邮件:wjr@jnu.edu.cn

广州大学土木工程学院导师介绍:石明岩

石明岩

职称:副教授(硕士生导师)

招生专业:市政工程(硕士生)

研究方向:水污染控制技术、水处理优化控制技术

基本信息:石明岩,女,汉族,辽宁辽阳人, 1972 年 2月生。

教育背景1991年7月至1995年7月在沈阳建筑大学(原沈阳建筑工程学院)城市建设系给水排水工程专业学习,获工学学士学位;1995年9月至1997年7月在哈尔滨工业大学(原哈尔滨建筑大学)市政环境工程学院攻读市政工程专业硕士学位;1997年9月至2000年7月在哈尔滨工业大学市政环境工程学院学习,获市政工程专业博士学位;2001年2月至2003年1月在东南大学土木工程博士后流动站环境工程学科做博士后。

工作经历1997年9月至2004年8月在哈尔滨工业大学任教,2003年1月晋升为哈尔滨工业大学副教授,2004年4月获哈尔滨工业大学硕士生指导教师资格。2004年9月至今在广州大学土木工程学院任教。

主讲课程:研究生课程《自动控制原理与应用》;《给排水管道系统》、《水资源利用与保护》等本科生主干课程。

主要科研成果:主持住房和城乡建设部研究开发项目1项、广东省科技计划重点引导项目1项、广州市属高校科技计划项目1项、番禺区科技计划项目1项、广州市水务科技计划1项、广州大学新苗计划项目1项。作为主要参加人完成的项目有:国家级项目1项,省级项目4项、市级项目2项、厅局级项目1项。主编出版专著1部。发表科研论文50余篇。其中,EI收录9篇,核心期刊近30篇。获国家发明专利1项、申请实用新型专利2项、申请国家发明专利1项。

主要教学成果:发表教研论文10篇。主持广州大学教育教学研究项目1项、广州大学网络课程1门。做为主要人员参与省、市级教研项目多项。

电子邮件:mingyanshi@163.com

广州大学土木工程学院导师介绍:宋金良

宋金良

职称:副教授(硕士生导师)

招生专业:岩土工程(硕士生)、结构工程(硕士生)

研究方向:基础工程及地基处理、环境岩土工程、地下建筑结构、地下工程

基本信息:宋金良,男,汉族,黑龙江人,1965年10月生,地下建筑工程系主任,岩土工程硕士点负责人。

教育背景1983年7月毕业于中国矿业大学岩土工程专业,1987年1月硕士研究生毕业于中国矿业大学岩土工程专业(获工学硕士学位),2004年博士研究生毕业于浙江大学土木工程专业(获工学博士学位)。

工作经历1990年7月~1996年4月在中国煤炭科学研究总院西安分院从事岩土工程、水文地质及工程地质工程研究、设计及项目管理工作。1996年4月调入广州大学,从事土木工程专业教学工作,1998年晋升为副教授,2004年被评聘为硕士生导师。2004年任土木工程系副主任,2005年起任地下建筑工程系主任至今。现兼任广东省土木工程学会地基基础专业委员会委员,非开挖专业委员会委员,广东省岩石力学协会委员、秘书长等。

主讲课程:主讲“土力学”、“基础工程”、“岩体力学”、“专业电算”、“高等土力学”、“岩土工程数值分析”、“大型通用有限元软件应用”等课程。指导过工学硕士生7名,专业硕士3名。

主要科研成果:主要从事岩土工程、地下工程等方面的教学和科研工作。研究方向主要有:1)基础工程及地基处理技术;2)隧道工程、顶管工程等地下工程技术;3)地下工程风险评价;4)土木工程计算机仿真分析。主持和参与省部级以上项目10余项,在《浙江大学学报》、《煤田地质与勘探》、《工程勘察》等中文核心期刊上发表论文10余篇,参编教材2部在编教材2部,主持和参与工程项目近20项。代表项目有《峰峰四矿高压强含水层改造技术研究》、《内蒙古元宝山露天矿大型地下防渗帷幕初步设计》(中外合作项目)、《内蒙古元宝山露天矿大型地下防渗帷幕线勘察研究》、《靖远电厂二期工程地基处理》、《基坑围护结构的双向分载计算理论研究》、《大型顶管工作井技术研究》、《利用高压水射流切割技术进行建筑物易控式纠偏技术研究》、《狮子洋盾构隧道维修养护技术研究》、《广州地铁9号线风险评估》、《长距离顶管工艺和技术研究》等等。

主要教学成果:近期发表教学研究论文2篇,为国家和广东省土木工程特色专业建设项目主研人员,主持了广州大学重点教研项目《土木工程特色专业建设中基于大土木思维的基础工程课群整合研究》,主持完成了《土力学》和《基础工程》两门网络课程建设。

联系电话:13342885879

电子邮件:sjl336699@163.com

广州大学土木工程学院导师介绍:包秀宁

包秀宁

职称:副教授(专业硕士导师)

招生专业:桥梁与隧道工程(道路工程方向专业硕士生)

研究方向:道路材料与道路设计

基本信息:包秀宁,女,汉族,河北承德人, 1973 年4月生。

教育背景1996 年6月毕业于哈尔滨建筑大学路桥专业, 2000 年6月硕士研究生毕业于哈尔滨工业大学道路与铁道工程专业(获工学硕士学位), 2009 年 6月博士研究生毕业于华南理工大学结构工程专业(获工学博士学位)。

工作经历1996年7月至1998年8月在黑龙江省路桥公司工作, 2000年7月到广州大学土木工程学院工作。

主讲课程:主讲“公路勘测设计”、“路基路面工程”、“城市道路与交通”、“城市道路设计”、 “城市道路规划”等课程。

主要科研成果:近年来主要从事道路设计与材料方面的教学与科研工作,近年来主持或参加的教研项目有《公路勘测设计网络课程》,《路基路面工程市级精品课程》,科研项目有《广东省沥青路面水损害评价系统研究》,《基于广东湿热重载条件下的高速公路橡胶沥青应用研究》,《广西高速公路加铺沥青层的典型结构研究》等,发表科研论文十余篇。

联系电话: 13533606925

电子邮件:gd_bxn@163.com

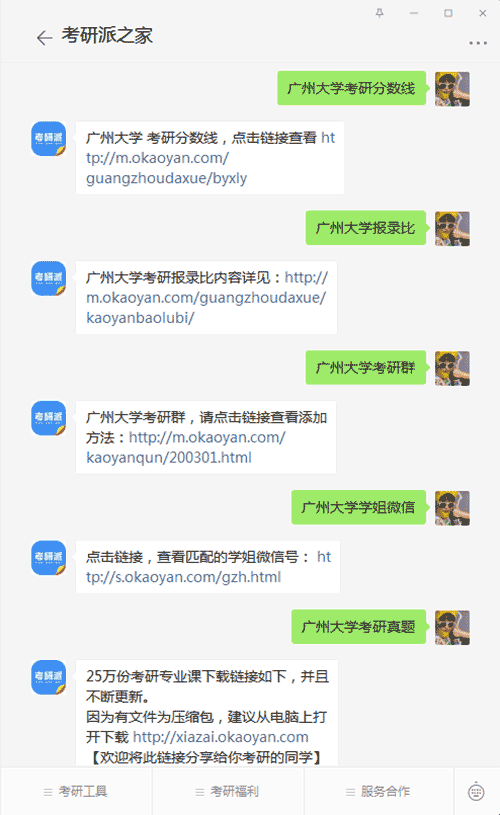

添加广州大学学姐微信,或微信搜索公众号“考研派之家”,关注【考研派之家】微信公众号,在考研派之家微信号输入【广州大学考研分数线、广州大学报录比、广州大学考研群、广州大学学姐微信、广州大学考研真题、广州大学专业目录、广州大学排名、广州大学保研、广州大学公众号、广州大学研究生招生)】即可在手机上查看相对应广州大学考研信息或资源。

关于我们

以下资料由广州大学土木工程学院研究生招生研究生团队整理提供,其团队成员覆盖各个院系,专门搜集本校的考研真题和高分笔记、题库等资料。

专业课资料作为考研核心资料,部分专业重题概率极高,必须吃透,反复复习。如有需要高分研究生学长一对一辅导的,也可联系我们安排。

考研派网站,为大家提供安全的交易平台,资料有任何问题,均可向我们投诉,我们会督促考研派研究生团队解决问题,保障同学们的权益。

最新购买

手机商城

扫描二维码,更便捷的购买资料

不仅有商品,还有更多资讯和活动