青岛科技大学材料科学与工程研究生一对一辅导

微信搜索公众号“考研派之家”,关注【考研派之家】微信公众号,在考研派之家微信号输入【青岛科技大学考研分数线、青岛科技大学报录比、青岛科技大学考研群、青岛科技大学学姐微信、青岛科技大学考研真题、青岛科技大学专业目录、青岛科技大学排名、青岛科技大学保研、青岛科技大学公众号、青岛科技大学研究生招生)】即可在手机上查看相对应青岛科技大学考研信息或资源。

为你找研究生辅导

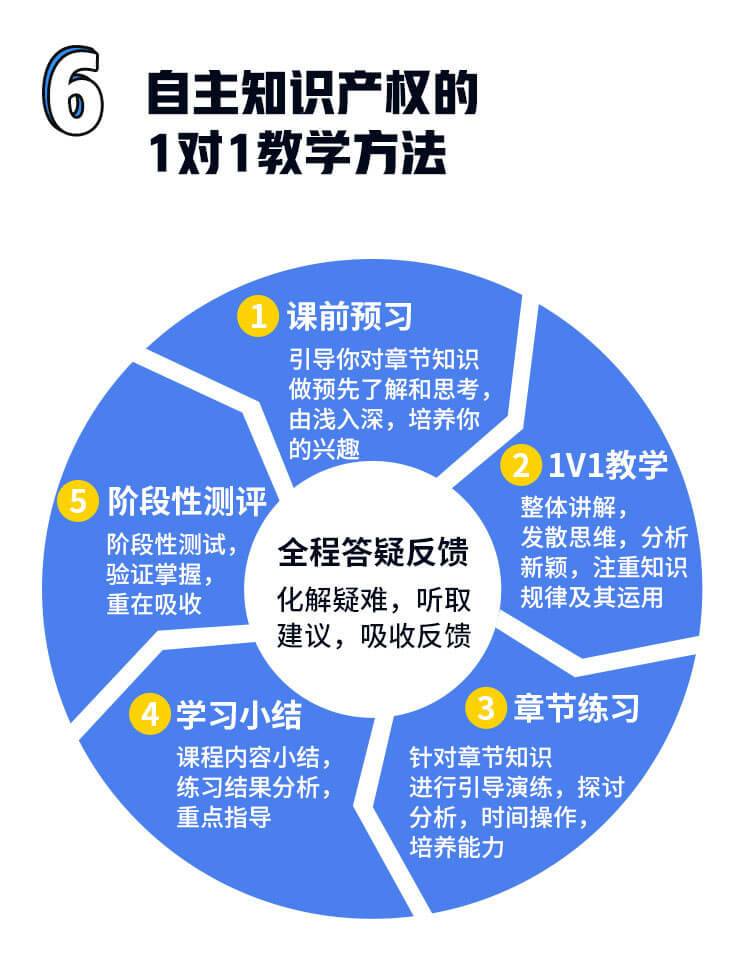

青岛科技大学材料科学与工程研究生一对一辅导对考生来说,是一个非常重要的高效考研方法,青岛科技大学材料科学与工程研究生一对一辅导,研究生会根据情况提供部分考研资料等,并根据学员的情况制定复习计划和划出考研的重难点,并有答疑解惑的课程设置,让你的学习更有效率,尤其是学长学姐更了解本专业导师的一些情况,历年出题的规律,会让你的备考事半功倍,花更少的时间取得更多的成绩进步。最后考研派祝您如愿考取材料科学与工程的研究生。

因为青岛科技大学材料科学与工程专业研究生数量有限,愿意做考研辅导的数量不确定,请加我们顾问的微信进行咨询和确认,抢先预订研究生,以免错失研究生辅导机会。

为你找研究生辅导

考研派的考研频道内含有大量优质的课堂讲义真题资源,欢迎考生前去查询和购买。

关注微信公众号:【考研派之家】,了解第一手考研资讯,免费领取考研学习资源。

青岛科技大学材料科学与工程专业考研录取分数线对于考生来说是一个非常重要的数据信息,因为研究生录取分数线直接就决定了考生需要考取考多少分才能达到成功被院校录取的一个最低标准,这也是考生在备考过程中的一个奋斗的目标和计划的基准。另外,考研录取分数线也是考生在前期择校、择专业的一个判断依据,如果考研录取分数线过高的话,对于基础相对较差的考生就会有一定的难度,考生可以进行自我衡量能否达到最低分数的要求而进行合理的选择。如果青岛科技大学材料科学与工程考研录取分数线(尤其是历年分数线和复试分数线)相对而言较低的话,对于考生来说成功的几率就会比较大,备考过程也会相对的容易。考生获取青岛科技大学材料科学与工程分数线的途径有很多:研究生官网上通常会有详细的历年分数线情况,考研网站、论坛上也会有相关的资源。考研派的中就为大家总结了详细的青岛科技大学材料科学与工程录取分数线情况,以供大家选择使用。最后考研派祝您如愿考取材料科学与工程的研究生。

青岛科技大学材料科学与工程学院联系方式

青岛科技大学材料科学与工程学院导师王玮

| 导师姓名 | 王玮 | |

| 性别 | 女 | |

| 年龄 | 1979.7 | |

| 职称 | 副教授 | |

| 学历(学位. | 博士研究生 | |

| 所属院系 | 材料科学与工程学院 | |

| 导师类别 | 硕士生导师 | |

| 行政职务 | 无 | |

| 招生专业 | 材料学,材料物理与化学,工业催化 | |

| 研究方向 | 生物材料,纳米材料,高分子材料 | |

| 联系方式 | 0532-84022814,email: wangwei@qust.edu.cn | |

| 个人简历(包括近期科研项目. | ||

| 2001年7月毕业于山东大学获学士学位; 2004年7月毕业于山东大学获硕士学位; 2007年7月毕业于青岛科技大学获博士学位; 2007年9月任教于青岛科技大学材料学院材料物理教研室; 2009年11月晋升为副教授、材料物理化学方向硕士生导师。 研究方向为生物材料、纳米材料和高分子材料的制备及其在生物医学中的应用。近几年来先后在Chem. Commu.,J. Phys. Chem. C,Cryst. Growth & Des., Dalton Trans.等国内外杂志发表论文十余篇;获国家发明专利一项;获2009年山东省高校优秀科研成果一等奖。 科研项目: 1.主持国家自然科学基金项目“硼酸生物自润滑材料的合成与生物摩擦学研究”(5090207,1/6. 2.主持青岛市科技发展计划项目“人工关节软骨纳米润滑材料的研究”(10-3-4-4-13-jch,1/5. 3.主持青岛市建筑科技发展项目“节能建筑材料聚苯胺的制备及窗用透明低辐射节能性能研究”(JK2011-8,1/3. 4.参与山东省自然科学基金重点项目“磁光双功能氧化铁/锌化合物复合纳米结构制备及其生物相容性研究”(2009ZRB01420,3/7. 5.参与青岛市科技计划基础研究项目“纳米新材料制备、机理研究及应用(体内长循环磁性纳米氧化铁MRI造影剂研究.”(09-1-3-28-JCH,3/6. 6.参与青岛市科技计划基础研究项目纳米二氧化钛/壳聚糖一维纳米复合抗菌材料研究“(06-2-2-13-JCH,2/8. 发表学术论文: 1.Wei Wang, Min Zou, Kezheng Chen, Novel Fe3O4@YPO4:Re (Re = Tb, Eu) Multifunctional Magnetic-Fluorescent Hybrid Spheres for Biomedical Applications, Chem. Commu., 2010, 41(28): 5100-5102 2.Wei Wang, Kezheng Chen, Zhikun Zhang. From Borax to Ultralong One-Dimensional Boric Acid. J. Phys. Chem. C, 2009, 113: 2699-2703. 3.Wei Wang, Xiangpeng Jiang, Kezheng C Lanthanide-doped chitosan nanospheres as cell nuclei illuminator and fluorescent nonviral vector for plasmid DNA delivery, Dalton Trans., 2012, 41: 490-497. 4.Wei Wang, Qingxiang Wang, Zhikun Zhang. Hydrothermal Synthesis of One-Dimensional Assemblies of Pt Nanoparticles and Their Sensor Application for Simultaneous Determination of Dopamine and Ascorbic Acid,J. Nanoparticle Res., 2008, 10: 255-262. 5.Wei Wang, Guicun Li, Zhikun Zhang. A Facile Templateless, Surfactantless Hydrothermal Route to Ultralong Copper Submicron Wires, J. Cryst. Growth, 2007, 299(1): 158-164. 6.Wei Wang, Zhikun Zhang. Hydrothermal Synthesis and Characterization of Carbohydrate Microspheres Coated with Magnetic Nanoparticles, J. Disper. Sci. & Technol., 2007, 28(4): 557-561. 7.王玮,陈克正. 肿瘤靶向热放疗Fe3O4@CePO4:Tb磁性-荧光复合粒子的制备及性能研究,功能材料,2010,41,48-51. 8.Fangfang Jian, Wei Wang, Pusu Zhao. Structure-Controlled Self-Assembly of Impeller-Shaped Crystal on the Transition Metal Fullerene Complexes, Cryst. Growth & Des., 2006, 6(11): 2563-2566. 9.Zhun Shi, Wei Wang, Zhikun Zhang. Synthesis and Characterization of Indium Hydroxide Truncated Polyhedral Microcrystals, Mater. Lett., 2008, 62(27): 4293-4295. 10.Ruipeng Fu, Wei Wang, Rongjiang Han, Kezheng Chen. Preparation and Characterization of g-Fe2O3/ZnO Composite Particles, Mater. Lett., 2008, 62(25): 4066-4068. 国家发明专利: 王玮,张志焜. 一种纳米硼酸纤维及其制200610171083.6. |

||

如果发现导师信息存在错误或者偏差,欢迎随时与我们联系,以便进行更新完善。()

青岛科技大学材料科学与工程学院导师单妍

| 导师姓名 | 单妍 | |

| 性别 | 女 | |

| 年龄 | 36 | |

| 职称 | 副教授 | |

| 学历(学位) | 博士研究生 | |

| 所属院系 |

材料科学与工程学院 |

|

| 导师类别 |

硕士生导师 |

|

| 行政职务 | ||

| 招生专业 |

材料学,材料物理与化学 |

|

| 研究方向 | ||

| 联系方式 | 0532-84022814,email: shanyan@qust.edu.cn | |

| 个人简历(包括近期科研项目) | ||

| 学习研究经历、主要研究方向,取得主要成果、完成及承担的主要科研项目等。(300字左右)

2006年3月毕业于中国科学院上海硅酸盐研究所,获工学博士学位;2000年9月-2003年1月就读于山东大学,攻读硕士学位;1996年9月-2000年7月,就读于山东建材学院攻读学士学位。主要研究方向:碳纳米管及其复合功能材料的制备研究;纳米材料的制备、表面改性及其在生物医学方面的研究。先后在Nanotechnology, Chemistry Letters, Journal of the American Ceramic Society,无机材料学报,硅酸盐学报等国内外杂志发表SCI收录的论文10多篇。先后主持国家自然科学基金、山东省自然科学基金、国家重点实验室开放基金各一项,参与研究多项国家自然科学基金、山东省科技发展计划项目、山东省高校科研发展计划项目。 |

||

如果发现导师信息存在错误或者偏差,欢迎随时与我们联系,以便进行更新完善。()

青岛科技大学材料科学与工程学院导师韩荣江

| 导师姓名 | 韩荣江 | |

| 性 别 | 男 | |

| 出生年月 | 1971年5月 | |

| 职 称 | 副教授 | |

| 学历(学位) | 博士研究生(工学博士) | |

| 所属院系 | 材料科学与工程学院 |

|

| 导师类别 | 硕士生导师 |

|

| 行政职务 | ||

| 招生专业 | 材料物理与化学、材料学、无机化学 | |

| 研究方向 | 纳米材料制备、性能及应用 | |

| 联系方式 | hanrj@126.com | |

| 个人简历(包括近期科研项目) | ||

学习研究经历: 1990年9月-1994年7月,山东大学化学院应用化学专业学习,获理学学士学位。1994年9月-1997年6月,山东大学化学院分析化学专业学习,从事发光分析研究,获理学硕士学位。2001年9月-2004年6月,山东大学晶体材料国家重点实验室材料学专业学习,获工学博士学位。1997年8月-2001年8月在山东轻工业学院任教。2004年6月底到青岛科技大学材料科学与工程学院从事教学和科研工作。 主要研究方向: 纳米材料制备、性能及应用: (1)新型光电功能材料的设计与制备,主要包括光转换型白光LED用荧光粉体材料的制备、表征、光学功能及其应用等。 (2)稀土无机发光材料的设计、合成与光学性能研究。 取得主要成果: 在Optical Materials、Materials Science and Engineering B、Journal of Crystal Growth、Japanese Journal of Applied Physics、Materials Letters、硅酸盐学报、人工晶体学报、功能材料等刊物发表学术论文36篇,其中SCI收录14篇,EI收录15篇。作为主要成员申请国家发明专利3项。 完成及承担的主要科研项目: 作为成员参与完成863计划项目(2001AA311080)、国家杰出青年基金(60025409)、国家自然科学基金(90201017)、山东省教育厅计划项目(J08LA03)、山东省自然科学基金等多项科研课题研究工作。 目前,作为项目负责人主持在研山东省优秀中青年科学家科研奖励基金项目1项(BS2010CL020)。 |

||

如果发现导师信息存在错误或者偏差,欢迎随时与我们联系,以便进行更新完善。()

青岛科技大学材料科学与工程学院导师李霞

| 导师姓名 | 李 霞 | |

| 性别 | 女 | |

| 出生年月 | 1970年7月 | |

| 职 称 | 副教授 | |

| 学历(学位) | 博士研究生 | |

| 所属学院 | 材料科学与工程学院 | |

| 导师类别 | 硕士生导师 | |

| 行政职务 | ||

| 招生专业 | 材料物理与化学 | |

| 研究方向 | 低维功能材料的合成与表征;精细功能陶瓷(光学,电学,磁学)制备 | |

| 联系方式 | Email: Tel phone:0532-84022772 | |

|

个人简历(包括近期科研项目) |

||

| 学习研究经历、主要研究方向,取得主要成果、完成及承担的主要科研项目等。(300字左右) 2002-2005 山东大学晶体材料国家重点实验室攻读博士,获材料学博士学位。2005-2007清华大学化学系功能晶体与薄膜研究所做博士后研究。2007年到青岛科技大学材料科学与工程学院从事科研与教学工作。 主要研究方向: (1)新型功能陶瓷材料的设计与制备工艺探索,主要包括激光透明陶瓷、铁电、压电、磁性陶瓷材料粉体的制备、新型成型工艺和烧结方法的探索等。 (2)纳米材料在环境净化和太阳能利用领域的应用研究及器件开发。 (3)新型的无机发光材料的组成设计、合成与光谱性能研究。 科研课题:作为技术骨干参与国防科工委项目、国家自然科学基金、教育部科学技术重点研究资助项目、山东省自然科学基金等多项科研课题研究工作。 目前主持的在研项目:国家自然科学基金(No.50772051)和国家博士后科学基金(No. 20060390426)。本课题组与清华大学功能晶体与薄膜研究所、山东大学晶体材料国家重点实验室等有着良好的合作关系,可与以上单位联合培养招收的研究生。 论文发表:已经在“Crystal Growth and Design”, “Journal of American Ceramics Society”, “Journal of Luminescence”, 《无机材料学报》,《功能材料》等国内外重要刊物上发表科研论文30多篇,其中SCI收录论文20篇。 |

||

如果发现导师信息存在错误或者偏差,欢迎随时与我们联系,以便进行更新完善。()

青岛科技大学材料科学与工程学院导师王宝祥

| 导师姓名 | 王宝祥 | |

| 性 别 | 男 | |

| 出生年月 | 1971年9月 | |

| 职 称 | ||

| 学历(学位) | 博士研究生(工学博士) | |

| 所属院系 | 材料科学与工程学院 | |

| 导师类别 | 硕士生导师 | |

| 行政职务 | ||

| 招生专业 | 材料物理与化学、材料学 | |

| 研究方向 | 纳米材料制备、性能及应用 | |

| 联系方式 | bxwang@qust.edu.cn | |

| 个人简历(包括近期科研项目) | ||

王宝祥,博士,2006年4月毕业于西北工业大学材料物理与化学专业,获工学博士学位;2006年5月至2007年4月任教于大连理工大学化工学院;2007年4月至2009年11月挪威科技大学博士后;2009年11月任教于青岛科技大学材料学院。2002年以来已发表研究论文40余篇, 其中SCI收录31篇、EI收录22篇、ISTP收录5篇。2002年以来申请中国发明专利16项, 其中12项已获得授权, 4项已公开。相关的研究结果获得了2010年全国百篇优秀博士论文提名奖,2005年陕西省科学技术奖一等奖(第二完成人,纳米化电流变材料及其性能研究),2005年陕西高等学校科学技术一等奖(第二完成人,纳米化电流变材料及其性能研究), 2005年第三届中国流变学青年奖(排名第2,共5人),西北工业大学“十佳科技英才”等奖励。第一作者参与完成国际专著2部(共2章)。主持2011山东省优秀中青年科学家科研奖励基金一项。主要研究方向:智能材料,纳米复合材料。 |

||

如果发现导师信息存在错误或者偏差,欢迎随时与我们联系,以便进行更新完善。()

青岛科技大学材料科学与工程学院导师郝春成

| 导师姓名 | 郝春成 | |

| 性别 | 男 | |

| 年龄 | 1968.6 | |

| 职称 | 教授 | |

| 学历(学位) | 博士 | |

| 所属院系 | 材料科学与工程学院 | |

| 导师类别 | 博士生导师 | |

| 行政职务 | 材料科学与工程学院副院长 | |

| 招生专业 | 材料物理与化学 /无机化学/材料学 | |

| 研究方向 | 纳米材料制备、结构表征与性能应用/工程电介质材料 | |

| 联系方式 | , 84022975 | |

|

个人简历(包括近期科研项目) |

||

| 博士,教授,材料学院副院长,山东省专业技术拔尖人才。参与完成了国家“八五”重点科技攻关项目“纳米材料的制备及在石油化工中的应用”、总装备部“九五”预研项目“手征媒质吸收剂的研制”、主持完成青岛市科技发展计划项目“纳米润滑油添加剂的研制”等多项科研课题。近年来在国内外期刊上发表学术论文40余篇。研究方向为 纳米材料制备、结构表征与性能应用、工程电介质材料。目前作为课题负责人主持国家自然科学基金、山东省优秀中青年科学家基金、省教育厅科技发展计划、省教学研究项目及国家重点实验室基金各一项。 1997年 “高熔点纳米金属催化剂的制备方法”获“国家技术发明二等奖(第三位)。2004年获国防科学技术发明二等奖,2004年获山东省自然科学三等奖,2004年获山东省实验技术成果三等奖。2009年获山东省高等学校教学成果三等奖。先后主讲了四门本专科课程和两门研究生课程,主讲的“材料科学基础”被评为校精品课程立项建设。1999年被评为山东省专业技术拔尖人才。2000年入选国家“百千万”人才工程第三层次。2000年被推荐为青岛市高级专家协会会员。2002年获山东省第七届青年科技奖。 | ||

如果发现导师信息存在错误或者偏差,欢迎随时与我们联系,以便进行更新完善。()

青岛科技大学材料科学与工程学院导师孙瑞雪

| 导师姓名 | 孙瑞雪 | |

| 性别 | 女 | |

| 年龄 | 32 | |

| 职称 | 副教授 | |

| 学历(学位) | 博士研究生/博士 | |

| 所属院系 |

材料科学与工程学院 |

|

| 导师类别 |

硕士生导师 |

|

| 行政职务 |

|

|

| 招生专业 | 材料学 | |

| 研究方向 | 生物医用纳米材料,金属、陶瓷注射成型 | |

| 联系方式 | E-mail:sunruixue@qust.edu.cn | |

| 个人简历(包括近期科研项目) | ||

| 学习研究经历、主要研究方向,取得主要成果、完成及承担的主要科研项目等。(300字左右) 教育工作经历: 2002年7月毕业于山东大学材料科学与工程学院,获学士学位; 2007年6月毕业于山东大学材料科学与工程学院,获博士学位; 2007年7月任教于青岛科技大学材料科学与工程学院金属材料教研室。 主要研究方向:生物医用纳米材料,金属、陶瓷注射成型 主要学术科研情况:先后在Surface and Coatings Technology ,Materials Science and Engineering C,Materials Research Bulletin等国内外重要学术期刊发表SCI收录学术论文10余篇,申请国家发明专利两项,已正式授权一项。作为课题负责人主持山东省高校科研发展计划项目一项,主持山东省博士基金一项,与日本日立公司合作横向项目三项,参与国家基金项目项目一项。 | ||

如果发现导师信息存在错误或者偏差,欢迎随时与我们联系,以便进行更新完善。()

青岛科技大学材料科学与工程学院材料学简介

青岛科技大学材料科学与工程学院导师王霞

| 导师姓名 | 王 霞 | |

| 性别 | 女 | |

| 出生年月 | 1972.11 | |

| 职称 | 教授 | |

| 学历( 学位) | 博士 | |

| 所属院系 | 数理学院 | |

| 导师类别 | 材料科学与工程学院 博士/硕士生导师, | |

| 行政职务 | 副院长 | |

| 招生专业 | 光学,材料物理与化学 | |

| 研究方向 | 人工光子材料的制备、表征及应用 | |

| 联系方式 | 0532-88958628; phxwang@yahoo.com.cn | |

|

个人简历(包括近期科研项目) |

||

| 履历:1996年6月毕业于曲阜师范大学物理系,获学士学位; 1999年 6月于激光研究所获得光学硕士学位;2002.6月于中山大学光电材料与技术国家重点实验室获得物理学博士学位,专业高速光电子。2002~2004年期间在香港科技大学物理系纳米科技研究所做博士后研究工作,研究方向为纳米光子材料。2005年—迄今,就职于青岛科技大学数理学院。现为材料科学与工程学院材料物理硕士导师。 研究方向和成果:多年来一直从事人工光子材料的制备、表征及应用等课题项目研究,取得了多项创新性研究成果,代表性论文发表于Adv. Mater.、Appl.Phys.Lett.、Optics Express 等国际知名刊物,引起国际同行的兴趣和关注。课题组与香港科技大学物理系、纳米材料研究所一直保持着密切深入的科研交流,合作培养研究生、合作开展基金项目研究等。本课题组每年有赴港访问学习半年到一年的交流机会。课题研究有望为推进我国拥有自主知识产权的光子器件技术,促进全光集成通讯技术的发展提供有价值的研究成果。 目前以项目负责人身份承担国家自然科学基金、山东省杰出青年基金等科研项目4项。2008年结题的国家自然科学基金项目被国家基金委信息科学部鉴定为优秀结题项目。近年来先后获得 2009 山东省自然科学二等奖(首位) 、山东省突出贡献中青年专家、山东省青年科技奖、青岛市专业技术拔尖人才、毕业生“我最喜爱的老师” 等荣誉称号。 |

||

如果发现导师信息存在错误或者偏差,欢迎随时与我们联系,以便进行更新完善。()

青岛科技大学材料科学与工程学院导师于伟泳

| 导师姓名 | 于伟泳 | ||

| 性别 | 男 | ||

| 出生年月 | 1969 | ||

| 职称 | 海外泰山学者特聘教授 | ||

| 学历(学位) | 博士后 | ||

| 所属院系 | 材料科学与工程学院 | ||

| 导师类别 | 博士生导师、硕士生导师 | ||

| 招生方向 | 化学,材料,催化,环境 | ||

| 研究方向 | 1.纳米材料制备 2.纳米催化 3.纳米吸附 4.环境治理和水净化 | ||

| 联系方式 | 84022363, 84023616, E-mail: liumh@qust.edu.cn | ||

| 课题组 | |||

|

个人简历(包括近期科研项目) |

|||

| 中国科学院化学研究所博士毕业。留学德国(洪堡学者)和美国,做过美国伍斯特理工学院助理教授,汉普顿大学研究副教授,莱斯大学环境和生物纳米技术中心研究科学家。在量子点、金属纳米簇、金属氧化物、磁性纳米材料的合成与环境、生物医学、太阳光电池、发光器件的应用方面发表Angew Chem, J Am Chem Soc, Nano Lett, Small, ACS Nano, Nanoscale, Chem Mater, Chem Commun, J Phys Chem, Langmuir, J Catal, Environ Sci Technol, Toxicol Sci等80余篇SCI文章,SCI他引>3500次。2000年获得中国科学院自然科学一等奖,2002年获得国家自然科学二等奖。 近期研究课题有新型量子点、金属和氧化物纳米材料的制备,纳米材料用于均相和复相催化,纳米材料用于环境和水中有机和无机污染物的去除等。欢迎化学、化工和材料等专业学生报考。 | |||

如果发现导师信息存在错误或者偏差,欢迎随时与我们联系,以便进行更新完善。()

青岛科技大学材料科学与工程学院导师李镇江

| 导师姓名 | 李镇江 | |

| 性别 | 男 | |

| 年龄 | 44 | |

| 职称 | 教 授 | |

| 学历(学位) | 研究生(博士后) | |

| 所属院系 | ||

| 导师类别 | 博士 (硕士) 生导师 | |

| 行政职务 | 副院长 | |

| 招生专业 | 材料学,材料加工工程 | |

| 研究方向 | 纳米材料制备、性能及应用研究。纳米材料合成设备的研制 | |

| 联系方式 | ,88958602 | |

|

个人简历(包括近期科研项目) |

||

李镇江,博士后,教授,博士生导师。 现任中国物理学会X-射线衍射专业委员会、中国晶体学会粉末衍射专业委员会委员,中国硅酸盐学会特陶分会副理事单位成员,青岛市分析测试学会会员。国家自然科学基金、省科技攻关项目评审专家。《物理学报》和“Chinese Physics” 等多个期刊的审稿专家。 先后参与和主持完成国家自然科学基金(59572010,)、化工部科技研究基金(96-06-05)、山东省优秀中青年科学家科研奖励基金(9816)、山东省科技厅基金(99-8170)、青岛市科委基金(01-01-2-2-4)及深圳市科技发展计划等项目的研究工作。 已在J. Phys. Chem. B、Apply Physics A、Journal of Crystal Growth、 Journal of Alloy Compounds和Journal of Materials and Science Letter等国内外重要学术期刊发表学术论文40余篇。其中SCI收录18篇次,EI收录12篇次。申请国家发明专3项,授权1项,授权实用新型专利3项。 曾多次获得省、校及院系的教学效果及成果奖。03年获青岛市青年科技奖。06年获青岛市自然科学论文一等奖。06、07年指导的研究生分别获得山东省研究生创新成果三等奖;指导的研究生多次获省创新成果奖及校“挑战杯”一、二等奖,07年所指导的学生获“挑战杯”国家三等奖及山东省特等奖、二等奖各1项。07年获深圳市科技成果鉴定1项,及青岛市科技成果二等奖1项。 现主持国家自然科学基金(50572041)、山东省自然科学基金(Y2005F08)、山东省科技攻关(2006GG2203014)、山东省教育厅(J06A02)、青岛市科技发展计划(05-1-GX-06)和校创新基金等项目的研究工作。 主要研究方向1. 一维纳米材料的合成、机理、物性及应用研究。 2.纳米及复合纳米粉体的制备、表面修饰及抗菌性能的应用研究。 3. 纳米材料合成设备的研制。4.陶瓷材料制备及应用研究。 |

||

如果发现导师信息存在错误或者偏差,欢迎随时与我们联系,以便进行更新完善。()

青岛科技大学材料科学与工程学院导师于立岩

| 导师姓名 | 于立岩 | |

| 性 别 | 男 | |

| 出生年月 | 1975.4 | |

| 职 称 | 副教授 | |

| 学历(学位) | 研究生(博士) | |

| 所属院系 | 材料科学与工程学院 | |

| 导师类别 | 硕士生导师 | |

| 招生专业 | 材料物理与化学、材料学 | |

| 联系方式 | 0532-84022869,Email: liyanyu@qust.edu.cn | |

| 研究方向 | 新型碳材料 | |

| 个人简历(包括近期科研项目) | ||

| 毕业于青岛科技大学获材料学博士学位,研究方向为新型碳材料,包括纳米碳管和纳米碳纤维的制备及性能研究。 近几年来先后在Chemical Engineering Journal, Materials Research Bulletin, Materials Letters, 高等学校化学学报国外期刊上发表SCI收录论文十余篇。2004年获得国防科学技术二等奖,2010年获山东省高等学校优秀科研成果三等奖。先后参与先后参与国家“八五”攻关科技项目、国家“十五”863课题、军工“九五”、“十五”等总装备部预研项目、国家自然基金项目、省自然基金重点项目及多项横向课题的研究工作。现主持教育部科学技术研究重点项目,山东省高等学校科技计划项目。 | ||

如果发现导师信息存在错误或者偏差,欢迎随时与我们联系,以便进行更新完善。()

青岛科技大学材料科学与工程学院导师杜芳林

| 导师姓名 | 杜芳林 | |

| 性别 | 男 | |

| 年龄 | 47 | |

| 职称 | 教授 | |

| 学历(学位) | 研究生(博士) | |

| 所属院系 | 材料科学与工程学院 | |

| 导师类别 | 博士生导师 | |

| 行政职务 | 材料科学与工程学院常务副院长、山东省纳米材料工程技术重点实验室主任 | |

| 招生专业 | 硕士(材料物理与化学、材料学、无机化学、工业催化)、博士(材料学、材料物理与化学) | |

| 研究方向 | 1.纳米材料的制备、结构及性能研究,2.纳米多相催化3.功能无机非金属材料 | |

| 联系方式 | 0532-4022870,13153284321 | |

| 个人简历(包括近期科研项目) | ||

| 学习研究经历、主要研究方向,取得主要成果、完成及承担的主要科研项目等。(300字左右) 学习研究经历:1981-1988华东理工大学能源化工系学习,获得工学学士和硕士学位,1988-1994青岛化工学院化工系从事无机化工教学和科研工作,1994-1997年中科院山西煤化所物理化学专业博士研究生,从事纳米材料的物理法制备及催化性能研究。1998年以来在青岛科技大学材料科学与工程学院从事教学科研工作。 取得主要成果、完成及承担的主要科研项目:在纳米材料的研究领域发表研究论文80余篇,SCI、EI收录论文30余篇。主持完成国家863子课题、国家科技部支撑计划子课题、国家自然科学基金面上项目、山东省自然科学基金重点项目、青岛市科技局项目、山东省科技厅博士基金项目。现主持承担教育部博士点基金及青岛市科技局项目的研究工作。近年来获得中国石化协会科技进步二等奖1项(首位)、青岛市自然科学三等奖(首位)、山东高等学校优秀科研成果二等奖1项(首位)、山东省自然科学三等奖1项(第二位)、山东高等学校优秀科研成果一等奖1项(第二位)。先后获得过国家技术发明二等奖(第五位)、山东省科学技术进步二等奖(第四位)、山东省自然科学三等奖(第四位)、国防科学技术二等奖(第七位),曾获第二届青岛市青年科技奖、山东省优秀青年知识分子、山东省第二届优秀研究生指导教师称号。 近年来发表的主要研究论文: 1.杜芳林,郭志岩,李桂村。Hydrothermal synthesis of SnO2 hollow microspheres Materials Letter,2005 ,59(19-20):2563-2565 2.郭志岩、杜芳林*、李桂村、崔作林。Synthesis of single-crystalline CeCO3OH with shuttle morphology and their thermal conversion to CeO2,Crystal Growth & Design, 2008,8(8):2674-2677 3.郭志岩、杜芳林*、李桂村、崔作林。Controlled synthesis of mesoporous SiO2/Ni3Si2O5(OH)4 core-shell microspheres with tunable chamber structures via a self-template method, Chemical Communication, 2008,2911-2913 4.郭志岩,杜芳林*,李桂村,崔作林。Synthesis and Characterization of Single-Crystal Ce(OH)CO3 and CeO2 Triangular Microplates,Inorg. Chem.,2006,45(10):4167-4169 5.郭志岩,杜芳林,于世涛。One-step synthesis of porous palladium nanostructures by H2+He Arc Plasma Method Journal of Nanoparticle Research, 2005, 7(1):95-99 6.王红妮,杜芳林*。Hydrothermal Synthesis of ZnSe Hollow Micropheres. Cryst. Res. Technol. 2006,41(4): 323-327 7.王红妮,郭志岩,杜芳林*。Solvothermal Synthesis of CdSe Nanorods via DEA Solution. Mater. Chem. Phys. 2006,98(2-3):422-424 8.郭志岩,杜芳林*,崔作林。, Mater.Lett,2007,61:694-696 9.杜芳林、师连阁。Solvothermal growth of single-crystal hexagonal prismatic SrCO3 microrods,Cryst. Res. Technol.. 2007,42(3): 216-220 10. 师连阁、杜芳林*。Solvothermal synthesis of SrCO3 hexahedral ellipsoids,Materials Letters. 2007,61(14-15):3262-3264 11. 师连阁、杜芳林* Solvothermal synthesis of fusiform hexagonal prism SrCO3 microrods via EG solution,Materials Research Bulletin, 2007,42(8):1550-1555 12. 刘军刚,杜芳林*、于世涛,李露。A Direct and Rapid Route to Synthesize Pd/Si-MCM-41 at Room Temperature,Journal of Dispersion Science and Technology, 200728(8)1325-1328 13. 杜芳林,王红妮。Flower-like Se nanorods synthesized via carbamide-assisted hydrothermal routes,Journal of Materials Science,2007,42(22):9476-9479 14. 杜芳林、刘军刚,于世涛,李露。A simple method to synthesize Pd/Si-MCM-41 with high hydrogenation activity, Journal of Porous Materials, 2008,15:613-617 |

||

如果发现导师信息存在错误或者偏差,欢迎随时与我们联系,以便进行更新完善。()

青岛科技大学材料科学与工程学院导师胡正水

| 导师姓名 | 胡正水 | 一寸彩色照片 |

| 性别 | 男 | |

| 出生年月 | 1947 | |

| 职称 | 教授 | |

| 学历(学位) | 大学本科 | |

| 所属院系 | 材料科学与工程学院 | |

| 导师类别 | 博士(硕士)生导师 | |

| 行政职务 | ||

| 招生专业 | 材料物理与化学 无机化学 应用化学 | |

| 研究方向 | 界观尺度凝聚态物质制备、表征及应用; 涂料与胶粘剂 | |

| 联系方式 | Tel:0532-84022787 E-meil:huzhengshui@126.com | |

|

个人简历(包括近期科研项目) |

||

|

学习研究经历、主要研究方向,取得主要成果、完成及承担的主要科研项目等。(300字左右) 中国化工学会精细化工专业委员会委员,《精细化工》编委会委员,中国陶瓷学会特陶学会理事。 |

||

如果发现导师信息存在错误或者偏差,欢迎随时与我们联系,以便进行更新完善。()

青岛科技大学材料科学与工程学院导师刘漫红

| 导师姓名 | 刘漫红 | |

| 性别 | 女 | |

| 出生年月 | 1968年 | |

| 职称 | 副教授 | |

| 学历(学位) | 博士研究生 | |

| 所属院系 | 材料科学与工程学院 | |

| 导师类别 | 硕士生导师 | |

| 行政职务 | 无 | |

| 招生专业 | 材料学,材料物理与化学,工业催化,化学 | |

| 研究方向 | 1.纳米金属粒子与多相催化 2.纳米材料的制备、表征及应用 | |

| 联系方式 | 84022363, 84023616, Email: liumh@qust.edu.cn | |

|

个人简历(包括近期科研项目) |

||

|

学习工作研究经历: 1989年7月,山东大学化学学院,学士。 1994年7月,山东大学化学学院,硕士。 1999年3月,中国科学院化学所,博士。 1999-2000,加拿大Laval大学,博士后。 2002-2004年,北京大学化学与分子工程学院,博士后。 2004年以来在青岛科技大学材料科学与工程学院从事教学科研工作。 |

||

如果发现导师信息存在错误或者偏差,欢迎随时与我们联系,以便进行更新完善。()

青岛科技大学材料科学与工程学院材料物理与化学简介

青岛科技大学材料科学与工程学院导师宋彩霞

导师姓名 |

宋彩霞 |

|

性别 |

女 |

|

出生年月 |

1969.5 |

|

职称 |

副教授 |

|

学历(学位) |

博士研究生(博士) |

|

所属院系 |

材料科学与工程学院 |

|

导师类别 |

硕士生导师 |

|

行政职务 |

||

招生专业 |

材料物理与化学、材料学、无机化学 |

|

研究方向 |

无机功能材料的制备、表征和应用 |

|

联系方式 |

13864857039 E-mail:songcaixia@qust.edu.cn |

|

| 个人简历(包括近期科研项目) | ||

宋彩霞,女,博士,副教授,硕士生导师。现于青岛科技大学材料科学与工程学院从事教学科研工作。目前的研究方向为特殊结构形态的无机功能材料的液相化学法制备、表征和性质研究,有机-无机杂化材料的纳米构筑与自组装以及新型无机材料的应用开发研究。纳米材料的形成过程和机理,纳米材料的微观结构与其物理和化学性质的关系研究。 在国际著名期刊CrystEngComm, Sci. Adv. Mater., Nanotechnology,J. Colloid Interface Sci等发表SCI收录论文30多篇,已被SCI论文引用400多次,同时有20篇论文被EI收录。申请发明专利7项,授权3项。先后获得获得山东省高校自然科学奖二等奖2项,青岛市自然科学奖二等奖1项,山东省自然科学奖三等奖1项,中国石化联合会科技进步三奖1项。 近几年,主持、参与国家(省、市、厅)级项目10多项。作为项目负责人,目前主持的项目有: 国家自然科学基金:具有分级结构的CeO2-NiO纳米组装体的可控制备及催化调控机制研究 (51272118); 山东省自然科学基金:α-Fe2O3分级结构的有序组装及磁性调控研究(ZR2011EMM007); 青岛市基础科技计划项目:具有分级结构的α-Fe2O3/Fe3O4有序组装体的制备及磁性能研究 (12-1-4-3-(13)-jch)。 近期代表性论文: 1.Caixia Song, et al., Morphology-controlled synthesis of Bi2S3 microstructures,CrystEngComm, 2011, 13 (8):3087-3092. 2.Caixia Song, et al., Preparation and magnetic property of Fe2O3 parallelepiped nanocrystals, Mater. Lett. 2011, 65: 3195–3198. 3.Caixia Song, et al., Preparation of Ag-TiO2 hollow structures with enhanced photocatalytic activity, Mater. Lett. 2011, 65: 908-910. 4.Caixia Song, et al., Shape-controlled synthesis of Prussian blue nanostructures and their properties, Sci. Adv. Mater. 2011, 3: 89-94 5.Caixia Song, et al., Shape controllable growth of PbS polyhedral crystals,Cryst. Res. Technol. 2012, 47: 1008–1013. |

||

如果发现导师信息存在错误或者偏差,欢迎随时与我们联系,以便进行更新完善。()

青岛科技大学材料科学与工程学院导师崔作林

| 导师姓名 | 崔作林 | |

| 性别 | 男 | |

| 年龄 | 62 | |

| 职称 | 教授 | |

| 学历(学位) | 理学硕士 | |

| 所属院系 | 材料与环境科学学院 | |

| 导师类别 | 博士生导师 | |

| 行政职务 | 纳米所所长,省、市纳米重点实验室主任 | |

| 招生专业 | 材料学 | |

| 研究方向 | 纳米材料制备及应用 | |

| 联系方式 | 84022869、13006519910 | |

|

个人简历(包括近期科研项目) |

||

学习研究经历、主要研究方向,取得主要成果、完成及承担的主要科研项目等。(300字左右) 1、1966年毕业于吉林大学物理系,1981年硕士研究生毕业获硕士学位,1988调入青岛科技大学。 2、研究方向:纳米材料的制备及应用,物理法、化学法制备纳米粒子,研究其结构及性能、应用。 3、承担并完成国家八五攻关项目、总装备部九五、省自然基金重点项目、青岛市科技项目等。现承担总装备部十五预研项目、国家863项目等。 4、1997获国家技术发明二等奖(首位),省科技进步二等奖两项,2003获国防科工委技术发明二等奖(首位)获青岛市奖励二次。获国家发明专利5项、发表论文20余片篇,专著一本。 |

||

如果发现导师信息存在错误或者偏差,欢迎随时与我们联系,以便进行更新完善。()

青岛科技大学材料科学与工程学院导师朱海涛

| 导师姓名 | 朱海涛 | |

| 性别 | 男 | |

| 出生年月 | 1970.3 | |

| 职称 | 副教授 | |

| 学历(学位) | 研究生(博士) | |

| 所属院系 | 材料科学与工程学院 | |

| 导师类别 | 硕士生导师 | |

| 行政职务 | 无 | |

| 招生专业 | 无机化学 材料物理化学 | |

| 研究方向 | 无机材料化学 | |

| 联系方式 | 0532-84022676,email: | |

|

个人简历(包括近期科研项目) |

||

| 毕业于山东大学材料学专业,获博士学位。长期以来一直从事材料化学的教学与科研工作。主要的研究方向有: (1)纳米流体的制备及其高效冷却器件的设计。采用化学法制备强化传热纳米流体,并用于计算机、大型仪器、家电等的冷却及换热。本课题是多学科交叉的前沿课题,与国际大公司有合作关系。 (2)生态环境材料与技术。采用低成本技术制备无机空心球壳纳米材料,并将之应用于环境污染的治理。本课题获得山东省优秀中青年科学家奖励基金资助,并与国内 大型环保企业合作。 近年来参与和主持国家自然科学基金、国家重点实验室基金、山东省中青年科学家奖励基金、山东省教育厅基金以及横向课题10余项。在Appl. Phys.Lett, J. Phys. Chem. C, Carbon, Nanotechnology, J.Crystal Growth, J. Colloid Interface Sci.无机化学学报,稀有金属材料与工程等国内外重要刊物上发表科研论文30多篇,其中SCI收录论文18篇,EI收录5篇。获得山东省省级优秀实验技术成果一等奖1项,青岛市科技进步二等奖1项、山东省环境科技二等奖1项,发明专利1项,省级鉴定成果1项,青岛市自然科学优秀论文奖等多项奖励。国际期刊《Journal of Crystal Growth》、《Colloid and Surface A 》、《The European Physical Journal - Applied Physics》、《无机化学学报》、审稿人, The International Copper Association(ICA) 及The Center for Advanced Interdisciplinary Research in Materials (CIMAT)项目评审专家, 青岛市环境学会固体废物处理委员会副主任。 |

||

如果发现导师信息存在错误或者偏差,欢迎随时与我们联系,以便进行更新完善。()

材料科学与工程考研院校

基本信息

专业介绍

专业点分布

专业院校排名

| 序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |

| 1 | 10003 | 清华大学 | A+ |

| 2 | 10006 | 北京航空航天大学 | A+ |

| 3 | 10497 | 武汉理工大学 | A+ |

| 4 | 10008 | 北京科技大学 | A |

| 5 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | A |

| 6 | 10248 | 上海交通大学 | A |

| 7 | 10335 | 浙江大学 | A |

| 8 | 10699 | 西北工业大学 | A |

| 9 | 10007 | 北京理工大学 | A- |

| 10 | 10010 | 北京化工大学 | A- |

| 11 | 10056 | 天津大学 | A- |

| 12 | 10145 | 东北大学 | A- |

| 13 | 10358 | 中国科学技术大学 | A- |

| 14 | 10533 | 中南大学 | A- |

| 15 | 10561 | 华南理工大学 | A- |

| 16 | 10610 | 四川大学 | A- |

| 17 | 10698 | 西安交通大学 | A- |

| 18 | 10005 | 北京工业大学 | B+ |

| 19 | 10141 | 大连理工大学 | B+ |

| 20 | 10183 | 吉林大学 | B+ |

| 21 | 10216 | 燕山大学 | B+ |

| 22 | 10246 | 复旦大学 | B+ |

| 23 | 10247 | 同济大学 | B+ |

| 24 | 10251 | 华东理工大学 | B+ |

| 25 | 10255 | 东华大学 | B+ |

| 26 | 10280 | 上海大学 | B+ |

| 27 | 10284 | 南京大学 | B+ |

| 28 | 10285 | 苏州大学 | B+ |

| 29 | 10291 | 南京工业大学 | B+ |

| 30 | 10422 | 山东大学 | B+ |

| 31 | 10459 | 郑州大学 | B+ |

| 32 | 10487 | 华中科技大学 | B+ |

| 33 | 10611 | 重庆大学 | B+ |

| 34 | 90002 | 国防科技大学 | B+ |

| 35 | 10055 | 南开大学 | B |

| 36 | 10080 | 河北工业大学 | B |

| 37 | 10217 | 哈尔滨工程大学 | B |

| 38 | 10286 | 东南大学 | B |

| 39 | 10287 | 南京航空航天大学 | B |

| 40 | 10288 | 南京理工大学 | B |

| 41 | 10299 | 江苏大学 | B |

| 42 | 10359 | 合肥工业大学 | B |

| 43 | 10384 | 厦门大学 | B |

| 44 | 10488 | 武汉科技大学 | B |

| 45 | 10530 | 湘潭大学 | B |

| 46 | 10532 | 湖南大学 | B |

| 47 | 10558 | 中山大学 | B |

| 48 | 10613 | 西南交通大学 | B |

| 49 | 10614 | 电子科技大学 | B |

| 50 | 10674 | 昆明理工大学 | B |

| 51 | 10700 | 西安理工大学 | B |

| 52 | 10703 | 西安建筑科技大学 | B |

| 53 | 10058 | 天津工业大学 | B- |

| 54 | 10060 | 天津理工大学 | B- |

| 55 | 10110 | 中北大学 | B- |

| 56 | 10112 | 太原理工大学 | B- |

| 57 | 10142 | 沈阳工业大学 | B- |

| 58 | 10289 | 江苏科技大学 | B- |

| 59 | 10403 | 南昌大学 | B- |

| 60 | 10426 | 青岛科技大学 | B- |

| 61 | 10427 | 济南大学 | B- |

| 62 | 10464 | 河南科技大学 | B- |

| 63 | 10486 | 武汉大学 | B- |

| 64 | 10491 | 中国地质大学 | B- |

| 65 | 10708 | 陕西科技大学 | B- |

| 66 | 10731 | 兰州理工大学 | B- |

| 67 | 11414 | 中国石油大学 | B- |

| 68 | 11845 | 广东工业大学 | B- |

| 69 | 10109 | 太原科技大学 | C+ |

| 70 | 10150 | 大连交通大学 | C+ |

| 71 | 10186 | 长春理工大学 | C+ |

| 72 | 10190 | 长春工业大学 | C+ |

| 73 | 10214 | 哈尔滨理工大学 | C+ |

| 74 | 10337 | 浙江工业大学 | C+ |

| 75 | 10360 | 安徽工业大学 | C+ |

| 76 | 10385 | 华侨大学 | C+ |

| 77 | 10386 | 福州大学 | C+ |

| 78 | 10408 | 景德镇陶瓷大学 | C+ |

| 79 | 10490 | 武汉工程大学 | C+ |

| 80 | 10512 | 湖北大学 | C+ |

| 81 | 10619 | 西南科技大学 | C+ |

| 82 | 10657 | 贵州大学 | C+ |

| 83 | 10701 | 西安电子科技大学 | C+ |

| 84 | 10702 | 西安工业大学 | C+ |

| 85 | 10730 | 兰州大学 | C+ |

| 86 | 11065 | 青岛大学 | C+ |

| 87 | 10004 | 北京交通大学 | C |

| 88 | 10079 | 华北电力大学 | C |

| 89 | 10128 | 内蒙古工业大学 | C |

| 90 | 10222 | 佳木斯大学 | C |

| 91 | 10290 | 中国矿业大学 | C |

| 92 | 10292 | 常州大学 | C |

| 93 | 10294 | 河海大学 | C |

| 94 | 10295 | 江南大学 | C |

| 95 | 10338 | 浙江理工大学 | C |

| 96 | 10356 | 中国计量大学 | C |

| 97 | 10357 | 安徽大学 | C |

| 98 | 10406 | 南昌航空大学 | C |

| 99 | 10423 | 中国海洋大学 | C |

| 100 | 10589 | 海南大学 | C |

| 101 | 10590 | 深圳大学 | C |

| 102 | 10595 | 桂林电子科技大学 | C |

| 103 | 10596 | 桂林理工大学 | C |

| 104 | 10615 | 西南石油大学 | C |

| 105 | 10015 | 北京印刷学院 | C- |

| 106 | 10081 | 华北理工大学 | C- |

| 107 | 10144 | 沈阳理工大学 | C- |

| 108 | 10146 | 辽宁科技大学 | C- |

| 109 | 10149 | 沈阳化工大学 | C- |

| 110 | 10153 | 沈阳建筑大学 | C- |

| 111 | 10407 | 江西理工大学 | C- |

| 112 | 10424 | 山东科技大学 | C- |

| 113 | 10460 | 河南理工大学 | C- |

| 114 | 10500 | 湖北工业大学 | C- |

| 115 | 10559 | 暨南大学 | C- |

| 116 | 10593 | 广西大学 | C- |

| 117 | 10710 | 长安大学 | C- |

| 118 | 10856 | 上海工程技术大学 | C- |

| 119 | 10878 | 安徽建筑大学 | C- |

| 120 | 11035 | 沈阳大学 | C- |

| 121 | 11660 | 重庆理工大学 | C- |

| 122 | 90038 | 海军工程大学 | C- |

材料科学与工程考研院校

基本信息

专业介绍

专业点分布

专业院校排名

| 序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |

| 1 | 10003 | 清华大学 | A+ |

| 2 | 10006 | 北京航空航天大学 | A+ |

| 3 | 10497 | 武汉理工大学 | A+ |

| 4 | 10008 | 北京科技大学 | A |

| 5 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | A |

| 6 | 10248 | 上海交通大学 | A |

| 7 | 10335 | 浙江大学 | A |

| 8 | 10699 | 西北工业大学 | A |

| 9 | 10007 | 北京理工大学 | A- |

| 10 | 10010 | 北京化工大学 | A- |

| 11 | 10056 | 天津大学 | A- |

| 12 | 10145 | 东北大学 | A- |

| 13 | 10358 | 中国科学技术大学 | A- |

| 14 | 10533 | 中南大学 | A- |

| 15 | 10561 | 华南理工大学 | A- |

| 16 | 10610 | 四川大学 | A- |

| 17 | 10698 | 西安交通大学 | A- |

| 18 | 10005 | 北京工业大学 | B+ |

| 19 | 10141 | 大连理工大学 | B+ |

| 20 | 10183 | 吉林大学 | B+ |

| 21 | 10216 | 燕山大学 | B+ |

| 22 | 10246 | 复旦大学 | B+ |

| 23 | 10247 | 同济大学 | B+ |

| 24 | 10251 | 华东理工大学 | B+ |

| 25 | 10255 | 东华大学 | B+ |

| 26 | 10280 | 上海大学 | B+ |

| 27 | 10284 | 南京大学 | B+ |

| 28 | 10285 | 苏州大学 | B+ |

| 29 | 10291 | 南京工业大学 | B+ |

| 30 | 10422 | 山东大学 | B+ |

| 31 | 10459 | 郑州大学 | B+ |

| 32 | 10487 | 华中科技大学 | B+ |

| 33 | 10611 | 重庆大学 | B+ |

| 34 | 90002 | 国防科技大学 | B+ |

| 35 | 10055 | 南开大学 | B |

| 36 | 10080 | 河北工业大学 | B |

| 37 | 10217 | 哈尔滨工程大学 | B |

| 38 | 10286 | 东南大学 | B |

| 39 | 10287 | 南京航空航天大学 | B |

| 40 | 10288 | 南京理工大学 | B |

| 41 | 10299 | 江苏大学 | B |

| 42 | 10359 | 合肥工业大学 | B |

| 43 | 10384 | 厦门大学 | B |

| 44 | 10488 | 武汉科技大学 | B |

| 45 | 10530 | 湘潭大学 | B |

| 46 | 10532 | 湖南大学 | B |

| 47 | 10558 | 中山大学 | B |

| 48 | 10613 | 西南交通大学 | B |

| 49 | 10614 | 电子科技大学 | B |

| 50 | 10674 | 昆明理工大学 | B |

| 51 | 10700 | 西安理工大学 | B |

| 52 | 10703 | 西安建筑科技大学 | B |

| 53 | 10058 | 天津工业大学 | B- |

| 54 | 10060 | 天津理工大学 | B- |

| 55 | 10110 | 中北大学 | B- |

| 56 | 10112 | 太原理工大学 | B- |

| 57 | 10142 | 沈阳工业大学 | B- |

| 58 | 10289 | 江苏科技大学 | B- |

| 59 | 10403 | 南昌大学 | B- |

| 60 | 10426 | 青岛科技大学 | B- |

| 61 | 10427 | 济南大学 | B- |

| 62 | 10464 | 河南科技大学 | B- |

| 63 | 10486 | 武汉大学 | B- |

| 64 | 10491 | 中国地质大学 | B- |

| 65 | 10708 | 陕西科技大学 | B- |

| 66 | 10731 | 兰州理工大学 | B- |

| 67 | 11414 | 中国石油大学 | B- |

| 68 | 11845 | 广东工业大学 | B- |

| 69 | 10109 | 太原科技大学 | C+ |

| 70 | 10150 | 大连交通大学 | C+ |

| 71 | 10186 | 长春理工大学 | C+ |

| 72 | 10190 | 长春工业大学 | C+ |

| 73 | 10214 | 哈尔滨理工大学 | C+ |

| 74 | 10337 | 浙江工业大学 | C+ |

| 75 | 10360 | 安徽工业大学 | C+ |

| 76 | 10385 | 华侨大学 | C+ |

| 77 | 10386 | 福州大学 | C+ |

| 78 | 10408 | 景德镇陶瓷大学 | C+ |

| 79 | 10490 | 武汉工程大学 | C+ |

| 80 | 10512 | 湖北大学 | C+ |

| 81 | 10619 | 西南科技大学 | C+ |

| 82 | 10657 | 贵州大学 | C+ |

| 83 | 10701 | 西安电子科技大学 | C+ |

| 84 | 10702 | 西安工业大学 | C+ |

| 85 | 10730 | 兰州大学 | C+ |

| 86 | 11065 | 青岛大学 | C+ |

| 87 | 10004 | 北京交通大学 | C |

| 88 | 10079 | 华北电力大学 | C |

| 89 | 10128 | 内蒙古工业大学 | C |

| 90 | 10222 | 佳木斯大学 | C |

| 91 | 10290 | 中国矿业大学 | C |

| 92 | 10292 | 常州大学 | C |

| 93 | 10294 | 河海大学 | C |

| 94 | 10295 | 江南大学 | C |

| 95 | 10338 | 浙江理工大学 | C |

| 96 | 10356 | 中国计量大学 | C |

| 97 | 10357 | 安徽大学 | C |

| 98 | 10406 | 南昌航空大学 | C |

| 99 | 10423 | 中国海洋大学 | C |

| 100 | 10589 | 海南大学 | C |

| 101 | 10590 | 深圳大学 | C |

| 102 | 10595 | 桂林电子科技大学 | C |

| 103 | 10596 | 桂林理工大学 | C |

| 104 | 10615 | 西南石油大学 | C |

| 105 | 10015 | 北京印刷学院 | C- |

| 106 | 10081 | 华北理工大学 | C- |

| 107 | 10144 | 沈阳理工大学 | C- |

| 108 | 10146 | 辽宁科技大学 | C- |

| 109 | 10149 | 沈阳化工大学 | C- |

| 110 | 10153 | 沈阳建筑大学 | C- |

| 111 | 10407 | 江西理工大学 | C- |

| 112 | 10424 | 山东科技大学 | C- |

| 113 | 10460 | 河南理工大学 | C- |

| 114 | 10500 | 湖北工业大学 | C- |

| 115 | 10559 | 暨南大学 | C- |

| 116 | 10593 | 广西大学 | C- |

| 117 | 10710 | 长安大学 | C- |

| 118 | 10856 | 上海工程技术大学 | C- |

| 119 | 10878 | 安徽建筑大学 | C- |

| 120 | 11035 | 沈阳大学 | C- |

| 121 | 11660 | 重庆理工大学 | C- |

| 122 | 90038 | 海军工程大学 | C- |

材料科学与工程考研院校

基本信息

专业介绍

| 2016理学院 | |

|---|---|

| 专业名称 | 0773J1 光电信息材料 |

| 研究方向 | (01)激光物理技术与非线性光学(02)激光功能材料的应用(03)半导体材料的合成与应用(04)分子反应动力学 |

| 初试考试科目 | (101)思想政治理论(201)英语一(601)数学基础(921)光学(922)普通物理(电磁学、光学) |

专业院校排名

| 序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |

| 1 | 10003 | 清华大学 | A+ |

| 2 | 10006 | 北京航空航天大学 | A+ |

| 3 | 10497 | 武汉理工大学 | A+ |

| 4 | 10008 | 北京科技大学 | A |

| 5 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | A |

| 6 | 10248 | 上海交通大学 | A |

| 7 | 10335 | 浙江大学 | A |

| 8 | 10699 | 西北工业大学 | A |

| 9 | 10007 | 北京理工大学 | A- |

| 10 | 10010 | 北京化工大学 | A- |

| 11 | 10056 | 天津大学 | A- |

| 12 | 10145 | 东北大学 | A- |

| 13 | 10358 | 中国科学技术大学 | A- |

| 14 | 10533 | 中南大学 | A- |

| 15 | 10561 | 华南理工大学 | A- |

| 16 | 10610 | 四川大学 | A- |

| 17 | 10698 | 西安交通大学 | A- |

| 18 | 10005 | 北京工业大学 | B+ |

| 19 | 10141 | 大连理工大学 | B+ |

| 20 | 10183 | 吉林大学 | B+ |

| 21 | 10216 | 燕山大学 | B+ |

| 22 | 10246 | 复旦大学 | B+ |

| 23 | 10247 | 同济大学 | B+ |

| 24 | 10251 | 华东理工大学 | B+ |

| 25 | 10255 | 东华大学 | B+ |

| 26 | 10280 | 上海大学 | B+ |

| 27 | 10284 | 南京大学 | B+ |

| 28 | 10285 | 苏州大学 | B+ |

| 29 | 10291 | 南京工业大学 | B+ |

| 30 | 10422 | 山东大学 | B+ |

| 31 | 10459 | 郑州大学 | B+ |

| 32 | 10487 | 华中科技大学 | B+ |

| 33 | 10611 | 重庆大学 | B+ |

| 34 | 90002 | 国防科技大学 | B+ |

| 35 | 10055 | 南开大学 | B |

| 36 | 10080 | 河北工业大学 | B |

| 37 | 10217 | 哈尔滨工程大学 | B |

| 38 | 10286 | 东南大学 | B |

| 39 | 10287 | 南京航空航天大学 | B |

| 40 | 10288 | 南京理工大学 | B |

| 41 | 10299 | 江苏大学 | B |

| 42 | 10359 | 合肥工业大学 | B |

| 43 | 10384 | 厦门大学 | B |

| 44 | 10488 | 武汉科技大学 | B |

| 45 | 10530 | 湘潭大学 | B |

| 46 | 10532 | 湖南大学 | B |

| 47 | 10558 | 中山大学 | B |

| 48 | 10613 | 西南交通大学 | B |

| 49 | 10614 | 电子科技大学 | B |

| 50 | 10674 | 昆明理工大学 | B |

| 51 | 10700 | 西安理工大学 | B |

| 52 | 10703 | 西安建筑科技大学 | B |

| 53 | 10058 | 天津工业大学 | B- |

| 54 | 10060 | 天津理工大学 | B- |

| 55 | 10110 | 中北大学 | B- |

| 56 | 10112 | 太原理工大学 | B- |

| 57 | 10142 | 沈阳工业大学 | B- |

| 58 | 10289 | 江苏科技大学 | B- |

| 59 | 10403 | 南昌大学 | B- |

| 60 | 10426 | 青岛科技大学 | B- |

| 61 | 10427 | 济南大学 | B- |

| 62 | 10464 | 河南科技大学 | B- |

| 63 | 10486 | 武汉大学 | B- |

| 64 | 10491 | 中国地质大学 | B- |

| 65 | 10708 | 陕西科技大学 | B- |

| 66 | 10731 | 兰州理工大学 | B- |

| 67 | 11414 | 中国石油大学 | B- |

| 68 | 11845 | 广东工业大学 | B- |

| 69 | 10109 | 太原科技大学 | C+ |

| 70 | 10150 | 大连交通大学 | C+ |

| 71 | 10186 | 长春理工大学 | C+ |

| 72 | 10190 | 长春工业大学 | C+ |

| 73 | 10214 | 哈尔滨理工大学 | C+ |

| 74 | 10337 | 浙江工业大学 | C+ |

| 75 | 10360 | 安徽工业大学 | C+ |

| 76 | 10385 | 华侨大学 | C+ |

| 77 | 10386 | 福州大学 | C+ |

| 78 | 10408 | 景德镇陶瓷大学 | C+ |

| 79 | 10490 | 武汉工程大学 | C+ |

| 80 | 10512 | 湖北大学 | C+ |

| 81 | 10619 | 西南科技大学 | C+ |

| 82 | 10657 | 贵州大学 | C+ |

| 83 | 10701 | 西安电子科技大学 | C+ |

| 84 | 10702 | 西安工业大学 | C+ |

| 85 | 10730 | 兰州大学 | C+ |

| 86 | 11065 | 青岛大学 | C+ |

| 87 | 10004 | 北京交通大学 | C |

| 88 | 10079 | 华北电力大学 | C |

| 89 | 10128 | 内蒙古工业大学 | C |

| 90 | 10222 | 佳木斯大学 | C |

| 91 | 10290 | 中国矿业大学 | C |

| 92 | 10292 | 常州大学 | C |

| 93 | 10294 | 河海大学 | C |

| 94 | 10295 | 江南大学 | C |

| 95 | 10338 | 浙江理工大学 | C |

| 96 | 10356 | 中国计量大学 | C |

| 97 | 10357 | 安徽大学 | C |

| 98 | 10406 | 南昌航空大学 | C |

| 99 | 10423 | 中国海洋大学 | C |

| 100 | 10589 | 海南大学 | C |

| 101 | 10590 | 深圳大学 | C |

| 102 | 10595 | 桂林电子科技大学 | C |

| 103 | 10596 | 桂林理工大学 | C |

| 104 | 10615 | 西南石油大学 | C |

| 105 | 10015 | 北京印刷学院 | C- |

| 106 | 10081 | 华北理工大学 | C- |

| 107 | 10144 | 沈阳理工大学 | C- |

| 108 | 10146 | 辽宁科技大学 | C- |

| 109 | 10149 | 沈阳化工大学 | C- |

| 110 | 10153 | 沈阳建筑大学 | C- |

| 111 | 10407 | 江西理工大学 | C- |

| 112 | 10424 | 山东科技大学 | C- |

| 113 | 10460 | 河南理工大学 | C- |

| 114 | 10500 | 湖北工业大学 | C- |

| 115 | 10559 | 暨南大学 | C- |

| 116 | 10593 | 广西大学 | C- |

| 117 | 10710 | 长安大学 | C- |

| 118 | 10856 | 上海工程技术大学 | C- |

| 119 | 10878 | 安徽建筑大学 | C- |

| 120 | 11035 | 沈阳大学 | C- |

| 121 | 11660 | 重庆理工大学 | C- |

| 122 | 90038 | 海军工程大学 | C- |

材料科学与工程考研考什么

| 系所代码 | 系所名称 | 学位类别 | 专业代码 | 专业名称 | 方向码 | 研究方向 | 考试科目 | 备注 |

| 050 | 材料科学与工程学院(含塑性研究院) | 招生规模177(学术型120、专业学位57),拟接收推免生115(以最终确认录取人数为准) | ||||||

| 050 | 材料科学与工程学院(含塑性研究院) | 学术型 | 080500 | 材料科学与工程 | 01 | 材料物理与化学 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④826材料加工基础或827材料科学基础或837高分子化学与高分子物理 | 理工科各专业均可以报考。 |

| 050 | 材料科学与工程学院(含塑性研究院) | 学术型 | 080500 | 材料科学与工程 | 02 | 材料学 | ||

| 050 | 材料科学与工程学院(含塑性研究院) | 学术型 | 080500 | 材料科学与工程 | 03 | 材料加工工程 | ||

| 050 | 材料科学与工程学院(含塑性研究院) | 学术型 | 080500 | 材料科学与工程 | 04 | 材料加工工程(塑性成形) | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④804材料力学或826材料加工基础或871塑性成形原理 | |

| 050 | 材料科学与工程学院(含塑性研究院) | 专业学位 | 085204 | 材料工程 | 01 | 不分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④826材料加工基础或827材料科学基础 | |

| 050 | 材料科学与工程学院(含塑性研究院) | 专业学位 | 085204 | 材料工程 | 02 | 塑性成形 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④826材料加工基础或871塑性成形原理 | |