武汉理工大学材料科学与工程研究生分数线

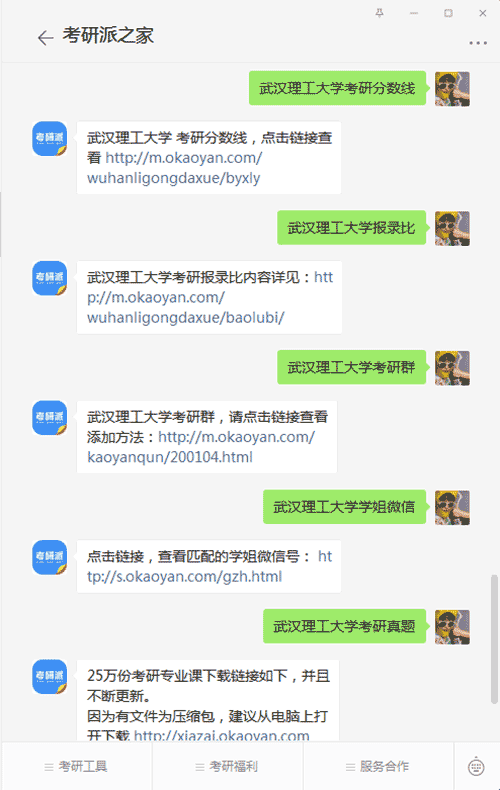

微信搜索公众号“考研派之家”,关注【考研派之家】微信公众号,在考研派之家微信号输入【武汉理工大学考研分数线、武汉理工大学报录比、武汉理工大学考研群、武汉理工大学学姐微信、武汉理工大学考研真题、武汉理工大学专业目录、武汉理工大学排名、武汉理工大学保研、武汉理工大学公众号、武汉理工大学研究生招生)】即可在手机上查看相对应武汉理工大学考研信息或资源。

| 考研真题资料 | 优惠价 | 原价 | 选择 |

|---|---|---|---|

| 武汉理工大学高分子化学材料学院考研全套资料专业课 | ¥258 | ¥398 |  |

| 武汉理工大学材料成型原理考研全套资料 | ¥198 | ¥380 |  |

| 加入购物车立即购买 | |||

武汉理工大学材料科学与工程研究生分数线对于考生来说是一个非常重要的数据信息,包括复试分数线和录取分数线。因为研究生录取分数线和复试分数线直接就决定了考生需要考取考多少分才能达到成功被院校录取的一个最低标准,这也是考生在备考过程中的一个奋斗的目标和计划的基准。另外,考研分数线也是考生在前期择校、择专业的一个判断依据,如果考研录取分数线过高的话,对于基础相对较差的考生就会有一定的难度,考生可以进行自我衡量能否达到最低分数的要求而进行合理的选择。如果武汉理工大学材料科学与工程研究生录取分数线(尤其是历年分数线和复试分数线)相对而言较低的话,对于考生来说成功的几率就会比较大,备考过程也会相对的容易。考生获取武汉理工大学材料科学与工程分数线的途径有很多:学校研究生官网上通常会有详细的历年分数线情况,考研网站、论坛上也会有相关的资源。考研派的中就为大家总结了详细的武汉理工大学材料科学与工程考研录取分数线分数线情况,以供大家选择使用。最后考研派祝您如愿考取材料科学与工程的研究生。【手机访问】

研究生为你答疑,送资源

武汉理工大学

考研派的考研频道内含有大量优质的课堂讲义真题资源,欢迎考生前去查询和购买。

关注微信公众号:【考研派之家】,了解第一手考研资讯,免费领取考研学习资源。

武汉理工大学材料科学与工程专业考研录取分数线对于考生来说是一个非常重要的数据信息,因为研究生录取分数线直接就决定了考生需要考取考多少分才能达到成功被院校录取的一个最低标准,这也是考生在备考过程中的一个奋斗的目标和计划的基准。另外,考研录取分数线也是考生在前期择校、择专业的一个判断依据,如果考研录取分数线过高的话,对于基础相对较差的考生就会有一定的难度,考生可以进行自我衡量能否达到最低分数的要求而进行合理的选择。如果武汉理工大学材料科学与工程考研录取分数线(尤其是历年分数线和复试分数线)相对而言较低的话,对于考生来说成功的几率就会比较大,备考过程也会相对的容易。考生获取武汉理工大学材料科学与工程分数线的途径有很多:研究生官网上通常会有详细的历年分数线情况,考研网站、论坛上也会有相关的资源。考研派的中就为大家总结了详细的武汉理工大学材料科学与工程录取分数线情况,以供大家选择使用。最后考研派祝您如愿考取材料科学与工程的研究生。

武汉理工大学材料科学与工程学院介绍

武汉理工大学材料科学与工程学院生物医学工程简介

生物医学工程专业学位硕士研究生培养方案 (领域代码:085230,申请工程硕士学位适用) 一、培养定位目标 立足国家经济社会发展和国防建设重大工程需要,聚焦行业发展前沿,培养 具有良好的职业素养、扎实的生物医学工程领域理论基础和工程技术知识,擅于 解决工程实际问题,具备国际视野、敏锐的行业发展判断能力,胜任生物医学工 程领域相关技术升级、原始创新、自主创业的高层次工程技术人才。具有良好的 职业素养,能独立承担生物医学工程领域技术工作的高层次应用型人才。 具体要求为: 1.拥护中国共产党的领导,热爱祖国,遵纪守法,具有服务国家和人民的 高度社会责任感、良好的职业道德和创业精神、科学严谨和求真务实的学习态度 和工作作风,身心健康。 2.掌握行业领域坚实的基础理论和宽广的专业知识,熟悉行业领域的相关 规范,具有较强的解决实际问题的能力,能够承担专业技术或管理工作,具有良 好的职业素养。 3.掌握一门外国语,能熟练地进行专业阅读和写作。 4.具有健康的体质与良好的心理素质。 二、培养方向 1.生物医用材料及再生医学 2.纳米生物材料及纳米医学 3.医疗器械生物学评价及质量管理 三、学制及学习年限 生物医学工程专业学位硕士研究生学制 3 年,学习年限一般为 3-4 年,最长 不超过 5 年。 非全日制专业学位硕士研究生学习年限一般 3-4 年,最长不超过 6 年。 休学创业的研究生,最长学习年限为 10 年。 四、课程设置及学分要求 1.学分要求 总学分数为≥32 学分,其中课程学习学分为≥26 学分,必修环节学分为 6 学 分。所修课程由公共学位课、专业学位课和选修课三部分组成,其中公共学位课 ≥7 学分,专业学位课≥10 学分,专业选修课≥8 学分,跨学科选修课≥1 学分。必 修环节包括:专业实践 5 学分,选题报告及中期考核 1 学分。五、必修环节 1.专业实践 专业学位硕士研究生在学期间,必须保证不少于半年的专业实践,可采用集 中实践与分段实践相结合的方式。应届本科毕业攻读专业硕士学位的研究生其专 业实践时间不少于 1 年。 专业学位硕士研究生的专业实践分为课程实践和综合实践两部分。 课程实践安排在校内实验中心、工程中心和研究中心(院、所)等单位完成, 主要进行专业课程实践和科研技能训练,课程实践合格者记 2 学分。其中实验室 安全培训为课程实践的必修内容,考核通过后记 1 学分。 综合实践应当依托校外实践联合培养基地完成,在校内外导师的共同指导下, 结合工程实际岗位,主要进行专业综合实践和应用能力训练,综合实践合格者记 3 学分。课程实践和综合实践也可合并进行。 专业实践是专业学位硕士研究生培养过程的必备过程,研究生要提交实践计 划,撰写实践总结报告。对研究生实践环节实行全过程管理和质量评价,确保实 践教学质量。 ※ 定向培养研究生、来华留学生可免修专业实践,所缺学分须通过选修课 程补齐。 2.选题报告及中期考核 选题报告及中期考核 1 学分。论文选题应来源于应用课题或现实问题,并具 有明确的职业背景和应用价值。学位论文研究工作是专业学位硕士研究生综合运 用所学基础理论和专业知识,在一定实践经验基础上,掌握对专业实际问题研究 能力的重要手段。选题应来源于专业实际或者具有明确的专业应用背景。学位论 文研究工作一般应与专业实践相结合,时间不少于 1 年,选题报告通过后,记 1 个必修环节学分。 硕士研究生必须参加学校的中期考核。硕士研究生选题报告和中期考核的具 体要求,按照研究生手册《武汉理工大学研究生中期考核及开题实施办法》执行。 选题报告通过后记 1 个必修环节学分。 六、科研与论文 1.科学研究 专业学位硕士研究生(含全日制与非全日制)在答辩前需取得与学位论文研 究内容相关的科研成果,至少需要满足下列条件之一方可申请答辩: (1)发表 SCI 论文 1 篇; (2)发表 EI 收录的期刊论文 1 篇(不含会议论文); (3)发表与学位论文研究内容相关的学术论文 1 篇,且该期刊入选北大核 心期刊目录; (4)授权国家发明专利 1 项。 2.学位论文 专业学位硕士研究生学位论文须独立完成,需体现研究生综合运用科学理论、 方法和技术解决实际问题的能力。学位论文撰写规范参照武汉理工大学专业学位 类别(领域)硕士学位标准汇编执行。 学位论文评阅人和答辩委员会成员中,应有相关行业实践领域具有高级专业 技术职务的专家。 学位论文答辩和学位授予的其它要求,参照全日制学术学位硕士研究生的相 关规定执行。 专业学位硕士研究生申请学位论文必须通过“学位论文学术不端行为检测系 统(TMLC2)”检测,达到校学位评定委员会对学位论文的有关要求方可答辩。 七、培养方式与方法 生物医学工程专业学位硕士研究生培养方式实行全日制和非全日制两种方 式。生物医学工程专业学位硕士研究生按培养方向分班教学,采用课程学习、实 践教学和学位论文相结合的培养方式。公共学位课和专业基础课应当在入学后 2 学期内在校内完成,其它课程和实践环节可在入学后 2-4 学期内在校内研究基地 和校外联合培养基地完成。 生物医学工程专业学位硕士研究生培养实行校内外双导师制,以校内导师指 导为主,校外导师参与实践过程、项目研究、课程与论文等多个环节的指导。与 生物医学工程领域的专家、学者和工程技术人员组成团队,实现团队指导和培养, 共同承担硕士研究生的培养工作。 八、其它 1.生物医学工程专业学位硕士研究生开题前需修满学位课程学分,允许研 究生开题后根据论文研究需要选修部分其它课程,申请答辩前修完全部课程即可。 2.生物医学工程专业学位硕士研究生应查阅本学科国内外文献 40 篇以上, 其中外文文献不少于三分之一。 3.生物医学工程专业学位硕士研究生在课程学习阶段每月至少 1 次、论文 工作阶段至少每月 2 次向指导教师汇报学习和研究工作情况,并形成制度。 4.全日制、非全日制研究生适用同一培养方案。 5.本次制定培养方案从 2019 级生物医学工程专业学位硕士研究生开始执行。

2015年武汉理工大学材料科学与工程考研拟录取名单

| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 拟录取专业 | 复试成绩 | 备注 |

| 5 | 包明珺 | 104975212333040 | 材料科学与工程 | 80.70 | |

| 6 | 毕先磊 | 104975212333461 | 材料科学与工程 | 87.60 | |

| 7 | 卜童乐 | 104975212333192 | 材料科学与工程 | 89.50 | |

| 8 | 蔡超 | 104975212333132 | 材料科学与工程 | 80.30 | |

| 9 | 蔡飞龙 | 105615000005449 | 材料科学与工程 | 92.20 | 调剂 |

| 10 | 曹鹏启 | 104975400338803 | 材料科学与工程 | 83.00 | |

| 11 | 曹志龙 | 104975312335790 | 材料科学与工程 | 86.30 | |

| 12 | 查亚刚 | 104975400336930 | 材料科学与工程 | 86.70 | |

| 13 | 陈方杰 | 104875000102569 | 材料科学与工程 | 79.70 | 调剂 |

| 14 | 陈昊 | 104975212333243 | 材料科学与工程 | 82.60 | |

| 15 | 陈桦 | 104975400338138 | 材料科学与工程 | 87.70 | |

| 16 | 陈继钦 | 104975212333338 | 材料科学与工程 | 82.80 | |

| 17 | 陈曼 | 104975212333408 | 材料科学与工程 | 82.10 | |

| 18 | 陈琦 | 104975400336777 | 材料科学与工程 | 86.10 | |

| 19 | 陈诗静 | 100565021115758 | 材料科学与工程 | 89.90 | 调剂 |

| 20 | 陈世强 | 104975400337210 | 材料科学与工程 | 79.40 | |

| 21 | 陈水生 | 104975400340126 | 材料科学与工程 | 86.50 | |

| 22 | 陈稳 | 104975400337034 | 材料科学与工程 | 86.90 | |

| 23 | 陈新乐 | 104975400336825 | 材料科学与工程 | 85.50 | |

| 24 | 陈雨睛 | 104975212333146 | 材料科学与工程 | 78.30 | |

| 25 | 程凯 | 104975212333136 | 材料科学与工程 | 81.00 | |

| 26 | 程士心 | 104975400336746 | 材料科学与工程 | 84.60 | |

| 27 | 戴亮 | 104975312335775 | 材料科学与工程 | 75.20 | |

| 28 | 邓日桂 | 104975212333235 | 材料科学与工程 | 88.80 | |

| 29 | 董文静 | 104975212333371 | 材料科学与工程 | 85.00 | |

| 30 | 董瑀 | 104975400337180 | 材料科学与工程 | 78.40 | |

| 31 | 段小华 | 104975400337428 | 材料科学与工程 | 85.20 | |

| 32 | 范美玲 | 104975212333385 | 材料科学与工程 | 90.60 | |

| 33 | 方昊 | 104975312335773 | 材料科学与工程 | 91.30 | |

| 34 | 方君阳 | 104975400337302 | 材料科学与工程 | 83.00 | |

| 35 | 方鹏 | 104975212333082 | 材料科学与工程 | 82.60 | |

| 36 | 房猛 | 104975400337610 | 材料科学与工程 | 87.40 | |

| 37 | 丰盛 | 104975400339132 | 材料科学与工程 | 82.50 | |

| 38 | 冯传法 | 100565021115759 | 材料科学与工程 | 86.40 | 调剂 |

| 39 | 付文 | 104975212333460 | 材料科学与工程 | 87.00 | |

| 40 | 付韫珒 | 104975212333320 | 材料科学与工程 | 91.20 | |

| 41 | 高波 | 104975212333455 | 材料科学与工程 | 84.80 | |

| 42 | 高超 | 104975400336687 | 材料科学与工程 | 86.80 | |

| 43 | 高达 | 104975212333159 | 材料科学与工程 | 84.40 | |

| 44 | 耿春东 | 104975400336863 | 材料科学与工程 | 79.60 | |

| 45 | 耿武千 | 104975212333131 | 材料科学与工程 | 81.80 | |

| 46 | 公丕军 | 104975400337530 | 材料科学与工程 | 87.70 | |

| 47 | 顾本庆 | 104975400336683 | 材料科学与工程 | 87.70 | |

| 48 | 顾纯 | 104975400338883 | 材料科学与工程 | 78.10 | |

| 49 | 顾剑峰 | 104975212333236 | 材料科学与工程 | 90.30 | |

| 50 | 郭胜强 | 104975212333218 | 材料科学与工程 | 83.70 | |

| 51 | 郭新生 | 104975400337625 | 材料科学与工程 | 79.80 | |

| 52 | 郭玉林 | 104975400337182 | 材料科学与工程 | 81.90 | |

| 53 | 韩婷 | 104975400337606 | 材料科学与工程 | 83.00 | |

| 54 | 何虎 | 104975312335760 | 材料科学与工程 | 80.60 | |

| 55 | 何欢 | 104975212333336 | 材料科学与工程 | 85.80 | |

| 56 | 何秋 | 104975212333044 | 材料科学与工程 | 82.60 | |

| 57 | 贺佳卉 | 104975212333405 | 材料科学与工程 | 81.70 | |

| 58 | 侯伟康 | 104975400337022 | 材料科学与工程 | 79.00 | |

| 59 | 胡蝶 | 104975212333352 | 材料科学与工程 | 82.60 | |

| 60 | 胡俊杰 | 104975212333447 | 材料科学与工程 | 86.20 | |

| 61 | 胡松 | 104975212333333 | 材料科学与工程 | 89.70 | |

| 62 | 胡哲兵 | 104975400339451 | 材料科学与工程 | 85.00 | |

| 63 | 黄龙泉 | 104975400337211 | 材料科学与工程 | 82.00 | |

| 64 | 黄梅 | 100565021115756 | 材料科学与工程 | 84.30 | 调剂 |

| 65 | 黄淑颖 | 104975212333171 | 材料科学与工程 | 82.60 | |

| 66 | 黄晓克 | 104975400338311 | 材料科学与工程 | 80.70 | |

| 67 | 黄毅 | 104975212333109 | 材料科学与工程 | 84.00 | |

| 68 | 计剑 | 104975212333274 | 材料科学与工程 | 88.60 | |

| 69 | 姜付本 | 104975400336602 | 材料科学与工程 | 76.00 | |

| 70 | 姜啟亮 | 104975400336927 | 材料科学与工程 | 80.00 | |

| 71 | 姜文斌 | 104975400337527 | 材料科学与工程 | 81.40 | |

| 72 | 姜玉周 | 104975400337687 | 材料科学与工程 | 87.90 | |

| 73 | 蒋颂敏 | 104975400338228 | 材料科学与工程 | 81.40 | |

| 74 | 金秋 | 104975212333483 | 材料科学与工程 | 86.40 | |

| 75 | 康春阳 | 104975400338751 | 材料科学与工程 | 87.60 | |

| 76 | 柯虹全 | 104975212333094 | 材料科学与工程 | 85.30 | |

| 77 | 李斌 | 104975312335772 | 材料科学与工程 | 81.50 | |

| 78 | 李超 | 104975212333071 | 材料科学与工程 | 80.00 | |

| 79 | 李晨 | 104975212333425 | 材料科学与工程 | 89.40 | |

| 80 | 李传斌 | 104975400337542 | 材料科学与工程 | 81.60 | |

| 81 | 李丹 | 104975212333223 | 材料科学与工程 | 81.00 | |

| 82 | 李瀚 | 104975400338754 | 材料科学与工程 | 76.10 | |

| 83 | 李贺川 | 104975400336100 | 材料科学与工程 | 92.10 | |

| 84 | 李坚年 | 104975400337280 | 材料科学与工程 | 91.90 | |

| 85 | 李京海 | 104975400337608 | 材料科学与工程 | 83.50 | |

| 86 | 李昆鹏 | 104975212333247 | 材料科学与工程 | 85.20 | |

| 87 | 李梦霞 | 104975212333174 | 材料科学与工程 | 86.10 | |

| 88 | 李乃意 | 105615000005328 | 材料科学与工程 | 89.00 | |

| 89 | 李思宇 | 104975312335780 | 材料科学与工程 | 90.60 | |

| 90 | 李文珂 | 104975212333151 | 材料科学与工程 | 83.00 | |

| 91 | 李小丰 | 104975212333296 | 材料科学与工程 | 86.70 | |

| 92 | 李亚云 | 104975400338749 | 材料科学与工程 | 82.40 | |

| 93 | 李彦辉 | 104975212333122 | 材料科学与工程 | 81.80 | |

| 94 | 李洋 | 104975212333121 | 材料科学与工程 | 75.80 | |

| 95 | 李玉坤 | 104975400336867 | 材料科学与工程 | 81.20 | |

| 96 | 李渊 | 104975400336988 | 材料科学与工程 | 85.20 | |

| 97 | 李云峰 | 104975400336994 | 材料科学与工程 | 81.80 | |

| 98 | 李兆槐 | 104975212333310 | 材料科学与工程 | 86.20 | |

| 99 | 林晨 | 104975212333380 | 材料科学与工程 | 79.90 | |

| 100 | 林露 | 104975400336350 | 材料科学与工程 | 79.30 | |

| 101 | 刘传奇 | 104975400337543 | 材料科学与工程 | 86.00 | |

| 102 | 刘纯 | 104975400339725 | 材料科学与工程 | 79.80 | |

| 103 | 刘欢 | 104975400337229 | 材料科学与工程 | 77.70 | |

| 104 | 刘煌正 | 104975350336078 | 材料科学与工程 | 84.20 | |

| 105 | 刘佳佳 | 100565021115755 | 材料科学与工程 | 90.90 | 调剂 |

| 106 | 刘娟 | 104875000102574 | 材料科学与工程 | 83.40 | 调剂 |

| 107 | 刘俊威 | 104975212333327 | 材料科学与工程 | 86.50 | |

| 108 | 刘玲 | 104975212333123 | 材料科学与工程 | 87.30 | |

| 109 | 刘萌 | 104975400337740 | 材料科学与工程 | 85.90 | |

| 110 | 刘明阳 | 104975400337909 | 材料科学与工程 | 81.10 | |

| 111 | 刘少君 | 104975400339936 | 材料科学与工程 | 83.40 | |

| 112 | 刘思晴 | 104975212333186 | 材料科学与工程 | 85.60 | |

| 113 | 刘翔 | 104975212333072 | 材料科学与工程 | 76.70 | |

| 114 | 刘晓海 | 104975400337524 | 材料科学与工程 | 87.60 | |

| 115 | 刘欣悦 | 104975212333054 | 材料科学与工程 | 83.50 | |

| 116 | 刘星 | 104975400337275 | 材料科学与工程 | 82.00 | |

| 117 | 刘雪 | 104875000102434 | 材料科学与工程 | 88.30 | 调剂 |

| 118 | 刘艳霞 | 104975212333038 | 材料科学与工程 | 85.10 | |

| 119 | 刘燚 | 104975212333208 | 材料科学与工程 | 82.60 | |

| 120 | 刘勇强 | 104975212333143 | 材料科学与工程 | 86.10 | |

| 121 | 刘运展 | 104975212333470 | 材料科学与工程 | 85.20 | |

| 122 | 刘振华 | 104975212333053 | 材料科学与工程 | 83.80 | |

| 123 | 龙永双 | 104975400337196 | 材料科学与工程 | 77.10 | |

| 124 | 龙羽婷 | 104975212333032 | 材料科学与工程 | 87.10 | |

| 125 | 罗闯 | 104975212333043 | 材料科学与工程 | 77.50 | |

| 126 | 吕季营 | 104975400337030 | 材料科学与工程 | 81.70 | |

| 127 | 马健 | 104975400337019 | 材料科学与工程 | 86.50 | |

| 128 | 孟子寒 | 104975400340121 | 材料科学与工程 | 79.10 | |

| 129 | 明添 | 104975400337599 | 材料科学与工程 | 86.30 | |

| 130 | 母事理 | 104975212333468 | 材料科学与工程 | 76.90 | |

| 131 | 聂宁 | 104975212333250 | 材料科学与工程 | 84.70 | |

| 132 | 牛永斌 | 104975400336515 | 材料科学与工程 | 87.40 | |

| 133 | 欧文军 | 104975212333377 | 材料科学与工程 | 85.70 | |

| 134 | 潘诗月 | 104975212333041 | 材料科学与工程 | 84.60 | |

| 135 | 裴存原 | 104975400336218 | 材料科学与工程 | 83.20 | |

| 136 | 彭钊 | 104975212333443 | 材料科学与工程 | 87.20 | |

| 137 | 秦维高 | 104975400336831 | 材料科学与工程 | 80.80 | |

| 138 | 邱俊豪 | 104975312335774 | 材料科学与工程 | 81.10 | |

| 139 | 屈亚朋 | 144305040000113 | 材料科学与工程 | 88.60 | 调剂 |

| 140 | 饶云 | 104975212333215 | 材料科学与工程 | 79.10 | |

| 141 | 任学超 | 104975212333378 | 材料科学与工程 | 83.20 | |

| 142 | 任钊锋 | 104975312335761 | 材料科学与工程 | 80.20 | |

| 143 | 桑榆 | 104975212333076 | 材料科学与工程 | 86.00 | |

| 144 | 邵贺云 | 104975400338227 | 材料科学与工程 | 83.60 | |

| 145 | 石华 | 104975212333229 | 材料科学与工程 | 83.90 | |

| 146 | 石文华 | 104975212333451 | 材料科学与工程 | 83.80 | |

| 147 | 舒本安 | 104875000132007 | 材料科学与工程 | 88.40 | 调剂 |

| 148 | 舒月姣 | 104975212333261 | 材料科学与工程 | 86.50 | |

| 149 | 宋秋磊 | 104975400336241 | 材料科学与工程 | 83.20 | |

| 150 | 苏晓岗 | 104975400336389 | 材料科学与工程 | 78.60 | |

| 151 | 孙栋 | 104975212333055 | 材料科学与工程 | 81.40 | |

| 152 | 孙梦黎 | 104975212333446 | 材料科学与工程 | 85.60 | |

| 153 | 孙世民 | 104875000102514 | 材料科学与工程 | 85.70 | 调剂 |

| 154 | 谈亚丽 | 104975400336605 | 材料科学与工程 | 74.80 | |

| 155 | 谭行 | 104975212333266 | 材料科学与工程 | 82.60 | |

| 156 | 汤何锐 | 104975212333361 | 材料科学与工程 | 80.80 | |

| 157 | 唐博 | 104975212333456 | 材料科学与工程 | 85.80 | |

| 158 | 陶守亮 | 104975400337183 | 材料科学与工程 | 78.40 | |

| 159 | 陶晓晓 | 104975212333269 | 材料科学与工程 | 81.50 | |

| 160 | 田俊 | 104975212333298 | 材料科学与工程 | 76.80 | |

| 161 | 童通 | 104975312335758 | 材料科学与工程 | 77.60 | |

| 162 | 涂凯华 | 104975400337274 | 材料科学与工程 | 84.10 | |

| 163 | 汪洋 | 104975212333394 | 材料科学与工程 | 85.00 | |

| 164 | 王斌 | 104975212333453 | 材料科学与工程 | 83.20 | |

| 165 | 王聪 | 104975212333312 | 材料科学与工程 | 82.90 | |

| 166 | 王丰 | 104875000102533 | 材料科学与工程 | 88.70 | 调剂 |

| 167 | 王峰 | 104975400336686 | 材料科学与工程 | 84.60 | |

| 168 | 王焕 | 104975212333080 | 材料科学与工程 | 83.60 | |

| 169 | 王俊波 | 104975400337685 | 材料科学与工程 | 81.10 | |

| 170 | 王凯 | 104975400336351 | 材料科学与工程 | 86.80 | |

| 171 | 王明 | 104975212333145 | 材料科学与工程 | 80.00 | |

| 172 | 王鸥 | 104975212333237 | 材料科学与工程 | 86.70 | |

| 173 | 王鹏彦 | 104975212333127 | 材料科学与工程 | 84.50 | |

| 174 | 王奇伟 | 104875000102531 | 材料科学与工程 | 88.90 | 调剂 |

| 175 | 王全超 | 104975400338226 | 材料科学与工程 | 82.60 | |

| 176 | 王胜 | 104975400336864 | 材料科学与工程 | 78.20 | |

| 177 | 王顺忠 | 104975212333303 | 材料科学与工程 | 83.10 | |

| 178 | 王同信 | 104975212333168 | 材料科学与工程 | 83.60 | |

| 179 | 王维 | 104975212333432 | 材料科学与工程 | 84.40 | |

| 180 | 王文波 | 104975400339627 | 材料科学与工程 | 82.60 | |

| 181 | 王晓欢 | 104975212333444 | 材料科学与工程 | 84.60 | |

| 182 | 王星瑞 | 104975212333272 | 材料科学与工程 | 78.30 | |

| 183 | 王秀丽 | 104975400337986 | 材料科学与工程 | 91.20 | |

| 184 | 王亚洲 | 103355000911547 | 材料科学与工程 | 89.10 | 调剂 |

| 185 | 王哲 | 104975400339537 | 材料科学与工程 | 79.80 | |

| 186 | 韦方艳 | 104975212333141 | 材料科学与工程 | 88.40 | |

| 187 | 吴建生 | 104975212333419 | 材料科学与工程 | 84.20 | |

| 188 | 吴丽君 | 104975212333440 | 材料科学与工程 | 83.00 | |

| 189 | 吴林 | 104975400337291 | 材料科学与工程 | 83.30 | |

| 190 | 吴孟鸣 | 104975212333111 | 材料科学与工程 | 83.10 | |

| 191 | 吴敏 | 105615000005764 | 材料科学与工程 | 87.70 | 调剂 |

| 192 | 吴攀 | 104975400336410 | 材料科学与工程 | 80.00 | |

| 193 | 吴绍文 | 104975212333175 | 材料科学与工程 | 79.20 | |

| 194 | 夏雪 | 104975212333343 | 材料科学与工程 | 85.00 | |

| 195 | 肖飞虎 | 104975212333126 | 材料科学与工程 | 82.30 | |

| 196 | 肖建新 | 104975212333137 | 材料科学与工程 | 86.60 | |

| 197 | 肖鹏 | 104975212333477 | 材料科学与工程 | 88.60 | |

| 198 | 肖洒 | 104975212333448 | 材料科学与工程 | 83.80 | |

| 199 | 谢晓宇 | 104975212333263 | 材料科学与工程 | 79.10 | |

| 200 | 邢以晶 | 104975400337906 | 材料科学与工程 | 81.30 | |

| 201 | 熊峰 | 104975400336990 | 材料科学与工程 | 80.90 | |

| 202 | 熊嘉琪 | 104975212333411 | 材料科学与工程 | 81.40 | |

| 203 | 熊文勇 | 104975312335771 | 材料科学与工程 | 82.20 | |

| 204 | 熊映 | 104975212333476 | 材料科学与工程 | 90.40 | |

| 205 | 徐海跃 | 106995137033973 | 材料科学与工程 | 89.30 | 调剂 |

| 206 | 徐庆 | 104975400337107 | 材料科学与工程 | 86.90 | |

| 207 | 徐意 | 104975212333090 | 材料科学与工程 | 87.50 | |

| 208 | 薛妞子 | 104975212333227 | 材料科学与工程 | 85.20 | |

| 209 | 薛榕刚 | 104975212333036 | 材料科学与工程 | 87.70 | |

| 210 | 严义谦 | 104975312335787 | 材料科学与工程 | 83.10 | |

| 211 | 晏好武 | 103355000911550 | 材料科学与工程 | 90.60 | 调剂 |

| 212 | 阳涵 | 104975212333230 | 材料科学与工程 | 86.10 | |

| 213 | 杨斌 | 104975400336735 | 材料科学与工程 | 80.40 | |

| 214 | 杨杰 | 104975212333075 | 材料科学与工程 | 91.40 | |

| 215 | 杨凌峰 | 104975212333355 | 材料科学与工程 | 86.70 | |

| 216 | 杨腾飞 | 104975400338748 | 材料科学与工程 | 89.20 | |

| 217 | 杨曦 | 104975400337319 | 材料科学与工程 | 88.70 | |

| 218 | 杨洋 | 100565021115757 | 材料科学与工程 | 89.30 | 调剂 |

| 219 | 杨禹亭 | 104975212333120 | 材料科学与工程 | 86.70 | |

| 220 | 叶朝辉 | 104975400338886 | 材料科学与工程 | 80.50 | |

| 221 | 叶德金 | 104975212333488 | 材料科学与工程 | 84.80 | |

| 222 | 叶时迁 | 104975212333128 | 材料科学与工程 | 81.60 | |

| 223 | 殷亚朦 | 104975400336220 | 材料科学与工程 | 77.20 | |

| 224 | 尹凯利 | 104975212333423 | 材料科学与工程 | 83.40 | |

| 225 | 游志涛 | 104975400337317 | 材料科学与工程 | 90.50 | |

| 226 | 于强 | 104975400337907 | 材料科学与工程 | 84.00 | |

| 227 | 余后梁 | 104975400336682 | 材料科学与工程 | 85.40 | |

| 228 | 余杰 | 104975212333033 | 材料科学与工程 | 83.30 | |

| 229 | 余亮 | 104975400336548 | 材料科学与工程 | 82.70 | |

| 230 | 余素春 | 104975400337020 | 材料科学与工程 | 81.10 | |

| 231 | 袁文韬 | 104975400340074 | 材料科学与工程 | 77.10 | |

| 232 | 袁园 | 104975212333366 | 材料科学与工程 | 78.40 | |

| 233 | 张宝煊 | 104975212333089 | 材料科学与工程 | 86.30 | |

| 234 | 张勃 | 104875000102495 | 材料科学与工程 | 87.30 | 调剂 |

| 235 | 张海丽 | 104975400340135 | 材料科学与工程 | 83.30 | |

| 236 | 张煌 | 104975400336526 | 材料科学与工程 | 80.80 | |

| 237 | 张迈 | 104975212333118 | 材料科学与工程 | 75.50 | |

| 238 | 张梦莎 | 104975212333314 | 材料科学与工程 | 89.20 | |

| 239 | 张锐 | 104975212333084 | 材料科学与工程 | 81.60 | |

| 240 | 张瑞 | 104975212333097 | 材料科学与工程 | 78.90 | |

| 241 | 张守迪 | 104975212333384 | 材料科学与工程 | 84.80 | |

| 242 | 张守杰 | 104975400337742 | 材料科学与工程 | 80.00 | |

| 243 | 张伟 | 104975400336852 | 材料科学与工程 | 83.40 | |

| 244 | 张显 | 104975400337452 | 材料科学与工程 | 78.10 | |

| 245 | 张雪梅 | 104975400336800 | 材料科学与工程 | 81.90 | |

| 246 | 张杨 | 104975400336853 | 材料科学与工程 | 80.20 | |

| 247 | 张杨文 | 104975212333197 | 材料科学与工程 | 80.40 | |

| 248 | 张遥 | 104975400336176 | 材料科学与工程 | 90.10 | |

| 249 | 张易 | 104975212333442 | 材料科学与工程 | 85.80 | |

| 250 | 张宇 | 104975212333042 | 材料科学与工程 | 79.10 | |

| 251 | 张悦 | 104975400336306 | 材料科学与工程 | 80.40 | |

| 252 | 章政 | 104975212333289 | 材料科学与工程 | 84.90 | |

| 253 | 赵洋籽 | 104975212333309 | 材料科学与工程 | 88.80 | |

| 254 | 郑晓惠 | 104975400336684 | 材料科学与工程 | 92.30 | |

| 255 | 郑峥 | 104975212333100 | 材料科学与工程 | 90.70 | |

| 256 | 郑洲 | 104975212333050 | 材料科学与工程 | 84.50 | |

| 257 | 周博 | 104975212333260 | 材料科学与工程 | 82.00 | |

| 258 | 周春杨 | 104975400337036 | 材料科学与工程 | 84.20 | |

| 259 | 周帆 | 104975212333275 | 材料科学与工程 | 90.40 | |

| 260 | 周如金 | 104975312335791 | 材料科学与工程 | 86.50 | |

| 261 | 周兴兴 | 104975400336416 | 材料科学与工程 | 85.70 | |

| 262 | 周阳 | 104975212333319 | 材料科学与工程 | 91.20 | |

| 263 | 周颖 | 104975212333148 | 材料科学与工程 | 84.00 | |

| 264 | 周重阳 | 104975400337541 | 材料科学与工程 | 83.80 | |

| 265 | 朱成志 | 104975400336929 | 材料科学与工程 | 84.70 | |

| 266 | 朱寿永 | 104975400336987 | 材料科学与工程 | 82.00 | |

| 267 | 朱炎昌 | 104975400339450 | 材料科学与工程 | 82.40 | |

| 268 | 朱杨 | 104975212333308 | 材料科学与工程 | 87.90 | |

| 269 | 朱哲 | 104975212333402 | 材料科学与工程 | 81.90 | |

| 270 | 祝路 | 100565021115754 | 材料科学与工程 | 91.10 | 调剂 |

| 271 | 卓永 | 104975212333046 | 材料科学与工程 | 82.70 | |

| 272 | 邹府兵 | 104975400337288 | 材料科学与工程 | 80.80 | |

| 273 | 邹海远 | 104975212333211 | 材料科学与工程 | 87.60 |

2021武汉理工大学材料科学与工程080500考研科目及参考书目

专业信息

- 所属院校:武汉理工大学

- 招生年份:2021年

- 招生类别:全日制研究生

- 所属学院:材料科学与工程学院

- 所属门类代码、名称:[08]工学

- 所属一级学科代码、名称:[05]材料科学与工程

专业招生详情

| 研究方向: | 01(全日制)材料物理与化学 02(全日制)材料学 03(全日制)材料加工工程 04(全日制)先进复合材料 05(全日制)生态建筑材料 06(全日制)新能源材料与器件 07(全日制)新型功能材料与器件 08(全日制)环境材料 09(全日制)生物医学材料 |

|

| 招生人数: | 316 | |

| 考试科目: | ①101 思想政治理论 ②201 英语一、203 日语(选一) ③302 数学二 ④833 材料科学基础、834 物理光学、835 高分子化学、836 材料成 型原理(选一) |

|

| 备 注: | ||

武汉理工大学材料科学与工程学院复合材料与工程专业简介

复合材料与工程专业本科培养方案Undergraduate Program for Major in Composite Materials

一、业务培养目标

Ⅰ Educational Objectives

本专业培养具有良好的思想道德素质、强烈的民族自豪感和社会责任感、健全的心理和健康的体魄,能够德、智、体全面发展,基础扎实、知识面宽、能力强、素质高,富有创新精神的专业型人才。

培养具有复合材料与工程等方面的知识,能从事复合材料与工程领域的科学研究与教学、技术开发、工艺与设备设计、新产品研制及经营管理等方面工作,适应社会的高层次、高素质、全面发展的科学研究与工程技术人才。

Aiming at preparing students for professional talents with initiative spirit, social responsibility and professional behavior, this program will enable students to be solid grounded in basic theory and wide-ranged in specialized knowledge of inorganic non-metallic materials engineering. Students can be fit into jobs in the fields of composite materials and engineering. They can do the work of scientific research and teaching, development of technology and product, design of technology and equipment, new products development operating management.

二、业务培养要求

ⅡEducational Requirement

本专业学生主要学习复合材料与工程的基础理论,掌握复合材料的制备、组成、结构与性能之间关系的基本规律,接受各种复合材料的制备、性能分析及检测技能的基本训练,使学生具有开发新型复合材料、研究新工艺、改善复合材料性能和提高复合材料产品质量的基本能力。

毕业生应获得以下几方面的知识和能力:

1.具有较好的人文社会科学素养、较强的社会责任感和良好的工程职业道德;

2.具有从事复合材料与工程工作所需的相关数学、自然科学知识以及一定的经济管理知识;

3.掌握扎实的复合材料设计、材料合成与制备、材料复合、性能检测与产品质量控制等专业基础知识;了解本专业的前沿发展现状和趋势;

4.具有良好的创新意识和综合运用所学科学理论和技术手段对复合材料新产品、新工艺、新技术和新设备进行研究、开发和设计的初步能力;具有良好的项目方案策划能力与科技写作能力。

5.具有复合材料与工程专业必须的机械设计、电工与电子技术、计算机应用的基本知识和技能;

6.掌握文献检索、资料查询及运用现代信息技术获取相关信息的基本方法;

7.了解与本专业相关的职业和行业的生产、设计、研究与开发的法律、法规,熟悉环境保护和可持续发展等方面的方针、政策和法津、法规,能正确认识工程对于客观世界和社会的影响;

8.具有一定的组织管理能力、较强的表达能力和人际交往能力以及在团队中发挥作用的能力;

9.具有适应发展的能力以及对终生终身学习的正确认识和学习能力;

10.初步具备应对危机与突发事件的能力以及一定的国际视野和跨文化的交流、竞争与合作能力。

Students are mainly required to acquire a all-rounded education of composite materials and engineering with specific emphasis on basic theories and fundamental knowledge; learn to know the basic rules of the relationship among composite materials preparing, organizing and their performance; and gain ability to develop new composite materials, do research on new techniques, improve materials performance and product quality.

Specific program objectives have been established to attain this general objective that its graduates will have:

1. Humanities and art, social responsibility and professional behavior;

2. Related knowledge of mathematics, science and economic management needed in composite materials and engineering;

3. Knowledge of composite materials design, materials synthesizing and preparing, performance testing and quality control;

4. Ability to use theory and technical methods to do research, development and design on new products, new techniques, new technologies and new equipments of composite materials; and good ability of project planning and scientific writing

5. Basic knowledge and skills of mechanical design, electrical engineering & electric technology, and computer applications, which are needed in composite materials and engineering;

6. Basic methods of literature search, data query and use of modern information technology to obtain relative information;

7. Knowledge of guiding principles and policies of producing, designing, researching, environment protection and sustainable development in related industry and knowledge of the status and trends in the fields;

8. Ability of organizing and managing, expressing and communicating;

9. Ability to adapt to the development and keep study all their lifelong;

10. Ability to deal with crisis and emergency events and compete and cooperate in cross-cultural fields.

三、主干学科

Ⅲ Major Disciplines

主干学科:材料科学与工程

Major Disciplines: Materials Science and Engineering

四、专业核心课程与专业特色课程

Ⅳ Core Courses and Characteristic Courses

专业核心课程:高分子化学、高分子物理、材料研究与测试方法B、材料复合原理、复合材料力学、复合材料聚合物基体、复合材料工艺与设备、复合材料结构设计

Core Courses: Polymer Chemistry, Polymer Physics, Methods of Materials Research and Testing B, Principles of Materials Compositing, Mechanics of Composite Materials,Composite Materials Polymer Matrix, Technologies and Equipments of Composite Materials, Structural Design of Composite Materials

专业特色课程:复合材料制备新技术、复合材料界面、功能复合材料、复合材料模具设计、复合材料产品设计

Characteristic Courses: New Technologies of Composite Materials Preparing, Interface of Composite Materials, Functional Composite Materials, Mould Design of Composite Materials, Products Design of Composite Materials.

五、计划学制与学位

Ⅴ Length of Schooling and Degree

修业年限:四年

Duration: Four Years

授予学位:工学学士

Degree Granted: Bachelor of Engineering

武汉理工大学材料科学与工程学院考研招生联系方式

武汉理工大学是教育部直属的全国重点大学,是首批列入国家“211工程”重点建设的高校。学校进入英国《泰晤士高等教育》2013年亚洲大学前100名排行榜,名列第58位。各学院师资资源丰富,值得报考。| 学院名称 | 电话(027) | 网址 |

| 材料科学与工程学院 | 87164677 | http://smse.whut.edu.cn |

武汉理工大学材料科学与工程学院简介

目标定位:武汉理工大学材料科学与工程学院是我国材料科学与工程学科人才培养、科学研究的重要基地之一。过去60多年中,学院为国家建材、汽车与交通行业培养了4万多名高层次人才,提供了近100项重大科技成果,特别是为建材工业从无到有、从小到大、走向世界并引领世界建材工业发展做出了巨大贡献。

武汉理工大学材料科学与工程学科于1988年被列为首批国家重点学科,2007年被列为一级学科国家重点学科,1995-2015年期间被列为国家“211”工程重点建设学科,2017年9月入选教育部一流学科名单,在国家第四轮学科水平评估中排名A+,ESI全球学科排名前1‰。

本学科目标定位是:到2025年,进入世界一流材料学科行列,突破建筑材料绿色制造工程理论和共性关键技术,研发建材工业转型升级战略性新材料及其加工制备新技术,建设世界一流水平的材料科学与工程国际化示范学院,培养拔尖创新人才,为国家建材工业转型升级和新材料战略性新兴产业发展提供人才和科技支撑,成为材料学科国际学术交流与合作的重要基地。

师资队伍:

材料科学与工程学院依托“材料科学与工程”一级学科国家重点学科办学,学科现有教学科研、实验技术支撑人员300余人,其中教授142人,副教授118人。学科拥有一支以院士、“973”和国家重大科技计划首席科学家、国家杰青为学术带头人,整体科研能力强、结构合理、富于创新的学术队伍。包括中国科学院院士1人,中国工程院院士2人,欧洲科学院院士2人,比利时皇家科学院院士1人,澳大利亚工程院院士1人,世界陶瓷科学院院士1人,美国物理学会会士1人,英国皇家化学学会士3人,国际生物材料科学与工程会士1人,国家“973”计划和重大科学研究计划首席科学家2人,“万人计划”5人,国家杰青、优青9人,汤森路透“全球21位热门科学家”1人(2012年)、汤森路透“全球高被引科学家”2人、国家自然科学基金委创新群体1个,“111计划”学科创新引智基地4个,教育部创新团队3个;国家级教学名师2人,国家级教学团队2个,教育部黄大年式教学团队1个。

人才培养:

学院依托学科办学,形成了覆盖材料科学与工程一级学科,门类齐全的材料类专业设置,学院开设的本科专业有8个:

- 材料科学与工程(国家级特色专业、湖北省省级品牌专业)

- 无机非金属材料工程(教育部首批“卓越工程师培养计划”试点专业,2014年通过工程教育专业认证)

- 复合材料与工程(教育部首批“卓越工程师培养计划”试点专业)

- 材料成型及控制工程(教育部“卓越工程师培养计划”试点专业)

- 高分子材料与工程

- 材料物理

- 材料化学

- 新能源材料与器件

国际交流:

瞄准国际一流,推行国际化发展战略,先后与牛津、密歇根、日本东北大学等国际著名大学开展实质合作,建立了“材料复合新技术国际联合实验室”和“环境友好建筑材料国际联合实验室”2个国家级国际联合实验室,“材料复合新技术与先进功能材料”(2007年)和“功能薄膜新材料的先进制备技术及工程应用”(2013年)2个“111”学科创新引智基地(国家外国专家局和教育部)。2009年以来,与世界多所著名大学建立了联合实验室,联合承担重大国际合作项目22项,总经费5600万元;联合培养研究生40余名,联合发表SCI论文300余篇。主办有影响的国际会议20余次,包括第35届国际热电会议、第13届国际非晶态固体物理会议、《Nature》能源材料国际会议。

将国际先进的教学理念融入特色班本科教学,为学生提供多层次国际化培养途径。与美国密歇根大学、澳大利亚蒙纳士大学、英国玛丽皇后大学等世界知名大学建立了“2+2”、“3+2”、“4+1”等人才联合培养模式,近100名学生参与。2015年国家外专局和教育部依托本学科建立了全国首个“材料科学与工程国际化示范学院”。

科研及成果:

近五年,学科面向国家重大需求,开展了大量的应用基础和技术开发研究工作,取得的一批应用技术成果已对国家和区域经济建设及社会、行业发展作出重大贡献,承担国家“973”、“863”、科技支撑、武器装备重点型号项目、国家基金重大项目等国家任务200余项,其他各类各级项目800余项,总经费7.9亿元。出版学术专著20余部,获国家科技成果奖10项,发表SCI论文3300余篇,SCI他引41000余次,ESI高被引论文136篇(HCP论文65篇)。

本学科研究方向主要集中于以下六个方面:

- 建筑材料绿色制造理论与技术

- 建材行业转型升级战略新材料

- 高性能陶瓷与先进复合材料

- 信息功能材料与器件

- 先进新能源材料

- 生物功能材料

武汉理工大学材料科学与工程学院新能源材料与器件专业简介

新能源材料与器件专业本科培养方案Undergraduate Program for Major in New Energy Materials and Devices

一、业务培养目标

Ⅰ Educational Objectives

本专业培养具有良好社会责任感和职业道德,具备新能源材料与器件方面较宽的基础知识,能在新能源材料的制备、加工成型、新能源材料结构与性能的表征与研究、器件的设计与组装、新能源材料应用等领域从事科学研究与教学、技术开发、工艺和设备设计、技术改造及经营管理等方面工作,适应社会的高层次、高素质、全面发展的科学研究与工程技术人才。

Aiming at preparing students for excellent researchers and engineers with initiative spirit, social responsibility and professional behavior, this program will enable students to be solid grounded in basic theory and wide-ranged in specialized knowledge of new energy materials and devices. Students can be fit into jobs in the fields of new energy materials synthesizing and preparing, forming and processing, structure and property representation and research, devices designing and assembling, and industrial applications. They can also do the work in science research and education, technology development, technique and equipment design, technology innovation, and operation management.

二、业务培养要求

ⅡEducational Requirement

本专业学生主要学习材料科学与工程的基础理论,掌握新能源材料的制备、组成、结构与性能之间关系的基本规律,接受新能源材料的制备、性能分析与检测、器件的设计与组装的基本训练,掌握新能源材料设计和制备工艺设计,使学生具有开发新能源材料、研究新工艺、提高和改善材料性能、设计与开发新能源材料器件的基本能力。毕业生应获得以下几方面的知识和能力:

Students are mainly required to acquire a all-rounded education of materials science and engineering with specific emphasis on basic theories and fundamental knowledge; understand inherent dependence of structure and property on composition and preparation condition for materials, basic skills in new energy materials preparing, structure analyzing, property testing and device designing and assembling; and gain ability to develop new materials, conduct research on new techniques, improve materials properties and design devices. Specific program is designed to train students with the following abilities and knowledge.

1.具有人文社会科学素养、社会责任感和工程职业道德;

2.具有从事工程工作所需的自然科学、人文社会科学以及经济和管理知识;了解相近专业的一般原理和知识;

3.掌握材料科学的基础理论和新能源材料合成与制备、材料复合、器件的设计与组装等专业基础知识,掌握材料应用和产品质量控制等方面的基础知识、基本原理和基本实验技能;具有新能源材料与器件专业的工程基础知识和系统的工程实践学习经历;

4.掌握材料性能检测和器件质量控制的基本知识,具有研究和开发新能源材料、新工艺的初步能力,具备正确选择设备进行材料研究、器件设计与开发的初步能力;掌握基本的创新方法,具有追求创新的态度和意识;研究和设计过程中能够综合考虑经济、环境、法律、安全、健康、伦理等制约因素;

5.具有本专业必需的机械设计、电工与电子技术、计算机应用的基本知识和技能;

6.掌握中外文资料查询、文献检索以及运用现代信息技术获取相关信息的基本方法;具有一定的实验设计,创造实验条件,归纳、整理、分析实验结果,撰写论文;

7.了解新能源材料与器件的理论前沿、应用前景和最新发展动态;了解与本专业相关的职业和行业的生产、设计、研究与开发、环境保护和可持续发展等方面的方针、政策、法规,能正确认识工程对于客观世界和社会的影响;

8.具有适应发展的能力以及对终生终身学习的正确认识和学习能力;

9.具有一定的组织管理能力、较强的表达能力和人际交往能力以及在团队中发挥作用的能力;具有一定的国际视野和跨文化的交流、竞争与合作能力。

1. Humanities and art quality, social responsibility and professional behavior;

2. Related knowledge of natural science, social science and economic management needed in new energy materials and devices; Understanding the basic theory and knowledge of similar major;

3. Knowledge in basic theory of materials science, new energy materials synthesizing and preparing, forming and processing, devices designing and assembling, and practical utilization and product quality control; basic engineering knowledge related to new energy materials and devices; experiences of practical engineering;

4. Basic methods for materials properties testing and devices quality control; preliminary abilities to develop new materials, technologies and devices; preliminary abilities to employ adequate equipments to perform research and development of materials and devices; preliminary creative consciousness; Ability to consider comprehensively different factors including economy, environment, law and safety to conduct research and design;

5. Basic knowledge and skills of mechanical design, electrical engineering & electric technology, and computer applications, which are needed in new energy materials and devices;

6. Basic methods of literature search, data query and use of modern information technology to obtain relative information; Ability to design experiments, create experimental conditions, induce, collate, analyze experimental results and write papers;

7. Knowledge of the frontier theory, the status and trends in the fields and knowledge of guiding principles and policies of producing, designing, researching, environment protection and sustainable development in related industry;

8. Ability to adapt to the development and keep study all their lifelong;

9. Ability of organizing and managing, expressing and communicating and to deal with crisis and emergency events and compete and cooperate in cross-cultural fields.

三、主干学科

Ⅲ Major Disciplines

材料科学与工程、化学、物理学

Major Disciplines: Materials science and engineering, Chemistry, Physics

四、专业核心课程与专业特色课程

Ⅳ Core Courses and Characteristic Courses

专业核心课程:材料科学基础、材料概论、材料研究与测试方法、新能源材料与器件制备技术、固体物理、材料物理、半导体物理基础、新能源材料与器件组装实验

Core Courses: Fundamentals of Materials Science, Introduction to Materials, New Energy Materials and Manufacturing Technology of Devices,Solid State Physics, Materials Physics, Fundamentals of Semiconductor Physics, Experiments of New Energy Materials and Devices Assembly

专业特色课程:材料概论、材料科学基础、器件设计训练、新能源材料与器件制备技术、半导体物理基础、新能源材料与器件组装实验

Characteristic Courses: Introduction to Materials, Fundamentals of Materials Science, Training on Devices Design, New Energy Materials and Manufacturing Technology of Devices, Fundamentals of Semiconductor Physics, Experiments of New Energy Materials and Devices Assembly

五、计划学制与学位

Ⅴ Length of Schooling and Degree

修业年限:四年

Duration: Four Years

授予学位:工学学士

Degree Granted: Bachelor of Engineering

武汉理工大学材料科学与工程学院无机非金属材料工程简介

无机非金属材料工程专业本科培养方案Undergraduate Program for Specialty in Inorganic Non-metallic Material Engineering

一、业务培养目标

Ⅰ Educational Objectives

本专业培养有良好社会责任感和职业道德,具有较好自然科学基础和人文社会科学基础,扎实的无机非金属材料领域的材料科学、材料工程方面专业知识,综合素质好,具有创新精神,能在无机非金属材料制备、加工成型、材料分析、材料应用等领域从事科学研究与教学、技术和产品开发、新材料研制、工艺和设备设计、技术改造、生产技术管理与经营管理等方面工作,适应社会主义市场经济发展的高层次、高素质、德智体全面发展的科学研究与工程技术人才。

本专业期待毕业生几年之后能达成下列目标:

1.具有良好的修养与道德水准;

2.能够进行无机非金属材料技术与产品研发、工艺与设备设计、和生产技术管理;

3.能够在一个技术开发团队中作为骨干或者领导有效地发挥作用;

4.在无机非金属材料制备、加工成型、材料分析、材料应用等领域具有就业竞争力,并有能力进入研究生阶段学习;

5.能够通过终身学习拓展自己的知识和能力;

6.有意愿创新实践,并有能力服务社会。

This major aims at training students with social responsibility, professional morality, solid fundamental knowledge of natural and social science, professional expertise of materials science and engineering in the field of inorganic nonmetallic materials. They should have good comprehensive capabilities and innovative inspirations, quantifying them for engagements in scientific research, teaching, technology and product development, new materials development, process and equipment design, technical reconstruction, operation management and business management in the fields of preparation, processing, forming, analysis and application of inorganic nonmetallic materials.

Graduates of this major are supposed to achieve the following aims:

1. Having good manner and excellent moralities

2. An ability to conduct research on technology and product of inorganic non-metallic materials, the design of technique and equipment as well as management of production technique.

3. An ability to function as the leading role in a technique developing team.

4. Having strong competitiveness for employment in the field of inorganic non-metallic materials preparation, processing, materials analysis and materials application; an ability to be admitted to the postgraduate study.

5. An ability to develop ones’ own knowledge and abilities through lifelong learning.

6. Recognition of innovation practice and an ability to serve for the society.

二、业务培养要求

Ⅱ Educational Requirements

本专业学生主要学习材料科学与工程方面的基础理论和基本知识,掌握材料的制备、组成、组织结构与性能之间关系的基本规律,接受各种无机非金属材料的制备、结构与性能检测分析、设计与开发的基本训练,掌握开发新材料、研究新工艺、提高和改善材料性能和提高产品质量的基本能力。

毕业生应获得以下几方面的知识和能力:

1. 具有人文社会科学素养、社会责任感和工程职业道德;

2.具有从事工程工作所需的自然科学、人文社会科学以及经济和管理知识;

3. 掌握工程基础知识和材料科学与工程学科的基础理论,具有材料合成与制备、材料设计及工程研究、产品质量控制等专业基础知识;具有系统的工程实践学习经历;了解本专业的前沿发展现状和趋势;

4. 掌握无机非金属材料结构与性能的分析方法、生产工艺的设计方法和无机非金属材料的应用技术,具备材料研究、材料设计、材料应用、工程设计和实施工程实验的能力,并能够对实验结果进行分析;

5.掌握基本的创新方法,具有追求创新的态度和意识;具有综合运用理论和技术手段设计材料生产装备或工艺的能力,设计过程中能够综合考虑经济、环境、法律、安全、健康、伦理等制约因素;

6.掌握文献检索、资料查询及运用现代信息技术获取相关信息的基本方法;对终身学习有正确认识,具有不断学习和适应发展的能力;

7.了解与本专业相关的职业和行业的生产、设计、研究与开发、环境保护和可持续发展等方面的方针、政策和法津、法规,能正确认识工程对于客观世界和社会的影响;

8.具有一定的组织管理能力、表达能力和人际交往能力以及在团队中发挥作用的能力;具有国际视野和跨文化的交流、竞争与合作能力。

Students are mainly required to acquire an all-rounded education of material science and engineering with specific emphasis on basic theories and fundamental knowledge; learn to know the basic rules of the relationship between materials organization and their performance; be trained on various practical work of inorganic non-metallic materials preparing, testing and analyzing; and gain ability to develop new materials and do research on new techniques.

Specific program objectives have been established to attain this general objective that its graduates will have:

1. Humanities and art, social responsibility and professional behavior;

2. Basic knowledge of engineering and theories of materials science and engineering; disciplines with materials synthesizing and preparing, materials designing and engineering research and product quality controlling; experience of engineering practice;

3. Methods for analyzing materials structure and performance and designing the product process, technology applications in inorganic nonmetallic materials;

4. Knowledge of professional skills and economic management related to work;

5. Ability to use theory and technical methods and comprehensively consider different factors including economy, environment, law and safety, which confine product equipment and the process;

6. Basic methods of literature search, data query and use of modern information technology to obtain relevant information;

7. Knowledge of guiding principles and policies of producing, designing, researching, environment protection and sustainable development in related industry and knowledge of the status and trends in the fields;

8. Ability of organizing and managing, expressing and communicating as well as the international vision and the ability to compete and cooperate in cross-cultural fields.

三、主干学科

Ⅲ Major Disciplines

主干学科:材料科学与工程、化学、物理学

Major Disciplines: Materials Science & Engineering, Chemistry, Physics

四、专业核心课程与专业特色课程

Ⅳ Core Courses and Characteristic Courses

专业核心课程:无机化学,物理化学、材料科学基础、材料工程基础、材料研究与测试方法、无机非金属材料工学

Core Courses: Inorganic Chemistry,Physical Chemistry, Introduction to Materials, Fundamentals of Materials Science, Fundamentals of Materials Engineering, Methods of Materials Research and Testing, Inorganic Non-metallic Materials Engineering

专业特色课程:材料科学基础、材料工程基础、材料概论、材料制备与性能实验、无机非金属材料工厂设计概论、无机非金属材料工学

Characteristic Courses: Fundamentals of Materials Science, Fundamentals of Materials Engineering, Introduction to Materials, Experiments on Materials Fabrication and Performance, Introduction of Inorganic Non-metallic Materials Plant Design, Inorganic Non-metallic Materials Engineering

五、计划学制与学位

Ⅴ Length of School and Degree

修业年限:四年

Duration: Four Years

授予学位:工学学士

Degree Granted: Bachelor of Engineering

武汉理工大学材料科学与工程学院材料科学与工程简介

一、培养目标 立足国家经济社会发展和国防建设重大工程需要,聚焦国际学科前沿,培养 具有坚实宽广的理论基础、系统深入的专门知识、掌握学科前沿动态,独立从事 科学研究并取得创造性研究成果的能力突出、创新与实干精神强、具有国际竞争 力的高层次材料卓越人才。具体要求为: 1.掌握马克思主义基本理论、具有科学的世界观,坚持党的基本路线,热 爱祖国。具有立足行业发展、面向国际学科前沿发展材料学科的使命感与责任感, 具有爱国情怀、勇于担当。 2.具有良好的职业道德、团结合作精神和坚持真理的科学品质,遵纪守法, 品行端正;诚实守信、学风严谨。 3.具有本学科坚实的理论基础和系统的专业知识,可胜任本学科领域较高 层次的教学、科研、工程技术工作与科技管理工作。 4.掌握一门外国语,能熟练地进行专业阅读和写作。 5.具有健康的体质和良好的心理素质。 二、研究方向 1.生态建筑材料 2.先进复合材料 3.新能源材料与器件 4.新型功能材料与器件 5.环境材料 6.生物医学材料 三、学制及学习年限 材料科学与工程学术学位硕士研究生学制为 3 年,学习年限一般为 3-4 年, 最长不超过 5 年。 非全日制学术学位硕士研究生学习年限可适当延长,一般为 3-4 年,最长不 超过 6 年。 休学创业的研究生,最长学习年限为 10 年。 四、课程设置及学分要求 1.学分要求 总学分数为≥30 学分,其中课程学习学分为≥25 学分,必修环节学分为 5 学 分。所修课程由公共学位课、专业学位课和选修课三部分组成,其中公共学位课 ≥11 学分,专业学位课≥8 学分,专业选修课≥5 学分,跨学科选修课≥1 学分。必 修环节包括:实践环节 3 学分、学术活动 1 学分、选题报告及中期考核 1 学分。五、必修环节 1.实践环节的基本类型 (1)社会实践 研究生可以通过组织和参与社会调查、支教、扶贫及其他志愿者服务等方式 进行实践活动,提倡以小组或团队形式开展,累计不少于 15 个工作日。 研究生完成“社会实践”活动后,需撰写不少于 2000 字的社会实践总结报告, 内容包括实践过程概述及体会、感想等,并附必要的佐证材料。社会实践服务对 象(单位或个人)应在报告上填写评语。研究生提交由实践单位和指导教师签署 意见的书面实践报告,学院审核通过后记 1 学分。 (2)助研、助教、助管 研究生担任助教、助管或助研工作,其目的是培养研究生的综合能力,是研 究生培养过程的有机组成部分。完成至少一个标准岗位的助教、助管或助研工作 通过后记 1 学分。 研究生担任助研、助教、助管的相关要求和考核办法等参照《武汉理工大学 研究生“三助”工作实施细则》(校研字[2016]1 号)。 (3)创新创业竞赛 规范和促进研究生科研成果转化,鼓励研究生开展创业实践,提高创业技能。 研究生在读期间,参与并完成我校各类创新创业竞赛,学院审核通过后记 1 学分。 (4)基金申请书撰写 研究生在导师指导下完成一篇省(市)级及以上自然(社会)科学基金等纵 向项目的申请书及 20 分钟汇报 PPT,经指导教师检查、评阅合格者记 1 学分。 (5)国际交流 研究生在读期间通过各类项目赴境外高校、科研机构学习、交流合作(不少 于 3 个月),或参加一次境外国际学术会议并做口头报告。学院审核通过后记 1 学分。 (6)实验室安全培训 研究生进入课题之前必须完成实验室安全培训。考核通过后记 1 学分。 ※ 定向培养研究生、来华留学生可免修实践环节,但不记学分,所缺学分 必须通过选修课程补齐。 2.学术活动 为了促使研究生能主动关心和了解国内外本学科前沿的发展动态,开阔视野, 启发创造力,要求每个学术学位硕士研究生应参加学术活动不少于 5 次,且每次 参加学术活动必须写出 500 字以上的心得。经指导教师(小组)检查、审核,完 成者在必修环节记 1 个学分。 3.选题报告及中期考核 学位论文选题一般应结合导师的研究方向和科研项目,面向国民经济和社会 发展的需要选择具有理论意义或应用价值的课题。确定学位论文工作的内容和工 作量时应考虑学术学位硕士研究生的类型、知识结构、工作能力和培养年限等因 素。 学术学位硕士研究生必须参加学校的中期考核。学术学位硕士研究生选题报 告和中期考核的具体要求,按照研究生手册《武汉理工大学研究生中期考核及开 题实施办法》执行。选题报告通过后记 1 个必修环节学分。 六、科学研究与学位论文 1.科学研究 研究生需在导师指导下,在全面分析国内外研究进展基础上,独立开展科学 研究,并发表与研究内容直接相关的学术研究成果。学术学位硕士研究生在硕士 学位论文送审前,学术成果至少需要满足下列条件之一方可申请答辩: (1)发表 SCI 论文 1 篇; (2)发表 EI 收录的期刊论文 1 篇(不含会议论文); (3)在一级学会中文期刊上发表中文论文 1 篇; (4)授权国家发明专利 1 项。 2.学位论文 学位论文工作的主要目的是培养学术学位硕士研究生独立思考、勇于创新的 精神和从事科学研究或担负专门技术工作的能力,使研究生的综合业务素质在科 学研究或工程实际训练中得到全面提高。学术学位硕士研究生应在导师指导下独 立完成硕士学位论文工作。 学术学位硕士研究生申请学位论文必须通过“学位论文学术不端行为检测系 统(TMLC2)”检测,达到校学位评定委员会对学位论文的有关要求方可答辩。 七、培养方式与方法 材料科学与工程学术学位硕士研究生的培养采取导师负责制或以导师为主 的指导小组的指导方法,培养方式应灵活多样,更多地采取启发式、研讨式的教 学方式,充分发挥指导教师的主导作用。 八、其它 1.材料科学与工程学术学位硕士研究生开题前需修满学位课程的学分,允 许研究生开题后根据论文研究需要选修部分其他课程,申请答辩前修完全部课程 即可。 2.材料科学与工程学术学位硕士研究生在学期间应查阅本学科国内外文献 40 篇以上,其中外文文献不少于三分之一。 3.材料科学与工程学术学位硕士研究生在课程学习阶段每月至少 1 次、论 文工作阶段至少每月 2 次向指导教师汇报自己的学习和研究工作情况并形成制 度。 4.全日制、非全日制研究生适用同一培养方案。 5.本次制订培养方案从 2019 级材料科学与工程学术学位硕士研究生开始执 行。

武汉理工大学材料科学与工程学院材料物理专业简介

材料物理专业本科培养方案Undergraduate Program for Major in Materials Physics

一、业务培养目标

Ⅰ Educational Objectives

材料物理专业是为适应高新技术和新兴产业发展对新材料的迫切需求而发展起来的新兴专业。本专业培养适应21世纪社会主义现代化建设需要的德、智、体、美全面发展,能够掌握材料物理基本理论和专业知识,从分子、原子、电子层次上研究材料的结构、物理机制和物理性能,致力于材料设计、研发、应用,具有良好的综合技能和创新能力,能够在力、热、声、光、电、磁、生物医学等新材料领域,从事科学研究、教学、技术开发、生产及技术等工作的高素质创新型高级专门人才。

Aiming at educating students to be advanced researchers and engineers in 21st century with initiative spirit, social responsibility and professional behavior, this program is designed to enable students to be solid grounded in basic theory and wide-ranged in specialized knowledge of inorganic non-metallic materials engineering. Students educated are capable to take positions in the fields including material design, material processing and forming, structure and property analysis, utilization in devices and industrial materials applying. Students educated are capable to be professional personnel in the areas including scientific research, teaching, technology development and manufacture.

二、业务培养要求

Ⅱ Educational Requirement

本专业学生主要学习材料科学和物理学的基本理论与方法,具有良好的数学和物理基础和实验技能,得到材料制备技术、结构和性能研究的基本方法的良好训练。能应用现代物理研究分析手段,研究各种功能材料特别是电子信息材料、光电传感材料中的物理问题及其规律,并运用这些规律设计和研制新材料、改进材料性能、发展材料科学的基础理论。实行厚基础宽口径教育,培养过程体现知识、能力、素质协调发展的原则。

毕业生应获得以下几方面的知识和能力:

1.掌握材料的物质结构、能级结构、结构与性能的基本原理,掌握材料设计、性能优选的原则,掌握材料的组成、结构和性能关系;

2.掌握材料的物理合成、掺杂改性的基本原理,掌握材料制备的主要方法及相关工程技术原理。掌握材料性能测试与分析的主要技术方法,具有应用计算机进行材料的物理性能计算、计算机控制材料的性能测试等方面的能力;具备从应用目标出发对现有材料进行成本、工艺、环保、性能和效益综合评估及材料选用的初步能力;

3.至少掌握一门外国语;掌握资料查询、文献检索及运用现代信息技术获取相关信息的基本方法;具有一定的实验设计能力;具有创造实验条件、归纳、整理、分析实验结果、撰写论文、参与学术交流的能力;

4.熟悉国家的科教兴国战略、熟悉国家关于材料科学与工程研究、科技开发及相关产业的政策,熟悉国内外知识产权等方面的法律法规;了解科技发展、知识产权等方面的方针、政策和法规;

5.了解材料物理发展的理论前沿和光、电、热、声、磁功能材料、半导体材料、生物医用材料、新能源材料等新兴学科交叉领域的应用前景和行业需求,尤其要掌握光、电功能材料领域研究前沿、发展动态和下一步发展趋势;

6.具有一定的组织管理能力、较强的表达能力和人际交往能力以及在团队中发挥作用的能力;具有一定的国际视野和跨文化的交流、竞争与合作能力。

Students are required to learn basic theories and fundamental knowledge of materials science and physics; acquire basic knowledge of mathematics and physics and experimental technique; be well trained in material preparation, structure analysis, property testing and device design. Students educated can do research work on advance functional materials, especially electronic information materials and optoelectronic functional materials using advanced research analysis methods, and then have abilities to develop new materials, explore new technologies, optimize material properties, and modify device performances and improving product quality.

Specific program objectives have been established to educate undergraduates:

1. Learn principles of matter structure, energy structure, and principles of structure and property; master material design and property optimization. Learn the relationship of material component, structure and property.

2. Learn basic principles of physic synthesis and doping, general synthesis method and technique, property test and analysis; utilize computer and software to investigate physical property and test; and design and evaluate target materials based on cost, manufacture, environment friend, property and economic benefit.

3. Learn at least one foreign language, basic methods of literature search and use of modern information technology to obtain relative information, capability of experiment design and collecting, concluding, analysis, thesis writing and academic communication.

4. Knowledge of strategy of invigorating the country through science, technology and education, knowledge of guiding policies of materials science and engineering, development of science technology and principles of intellectual property law.

5. Knowledge of theory front of material physics and optical, electric, thermal, acoustics and magnetic materials, semi-conductive material, biomedical material, new energy materials, knowledge of development trend and industry demand.

6. Ability of organization and management, expression and communication and to deal with crisis and emergency events and compete and cooperate in cross-cultural fields.

三、主干学科

Ⅲ Major Disciplines

主干学科:材料科学、物理学

Major Disciplines: Materials Science, Physics

四、专业核心课程与专业特色课程

Ⅳ Core Courses and Characteristic Courses

专业核心课程:材料物理、理论物理(理论力学、统计力学、量子力学)、近代光学、电磁场理论、材料科学基础、固体物理B、结构缺陷、物理化学、材料物理、材料研究与测试方法、材料合成与制备技术

专业实验课程:大学物理实验、物理化学实验、材料研究与测试方法实验、材料科学基础实验、材料设计与理论计算实验、功能材料制备及物理性能分析实验

专业实践课程:机械制造工程实训、电工电子实习、认识实习、专业实习、毕业论文

专业特色课程:理论物理(理论力学、统计力学、量子力学)、近代光学、电磁场理论、固体物理B、材料物理、材料分析与计算实验、功能材料制备及物理性能分析实验

Core Courses: Materials Physics, Theoretical Physics,Modern Optics,Electromagnetic Fields Theory,Fundamentals of Materials Science, Solid State Physics B, Structure Defect, Physics Chemistry, Methods of Materials Research and Testing, Materials Synthesizing and Processing.

五、计划学制与学位

Ⅴ Length of Schooling and Degree

修业年限:四年

Duration: Four Years

授予学位:工学学士

Degree Granted: Bachelor of Engineering

武汉理工大学材料科学与工程国际化示范学院简介

2015年6月,武汉理工大学材料科学与工程国际化示范学院(简称“材料示范学院”)入选国家外专局和教育部“高校国际化示范学院推进计划”试点单位。示范学院围绕国家创新驱动发展战略、国家高等教育改革的重大需要,以建设世界一流材料科学与工程学科为目标,构建拔尖创新人才国际协同培养试验区,突破国际协同培养拔尖创新人才的四个瓶颈,创新国际化协同管理体制,创新国际高端人才团队引进模式,创新拔尖人才国际协同培养体系,建成国际材料领域具有重要影响和示范作用的拔尖创新人才培养基地和知识创新基地。国际化示范学院构建“国际化管理委员会战略管理、国际化教授委员会学术决策、外籍院长全面负责、第三方国际评估”现代学院治理结构体系,建立并完善与国际贯例接轨的师资队伍建设、人才培养管理制度体系。

国际化示范学院将坚持以创新人才的培养和国家对材料产业的重大需求为出发点,切实通过对学院内部治理体制的完善、尖端人才和科研团队的引进与完善、教学与科研的深层次改革等措施来促进拔尖创新人才的培养,从而对我国材料产业及关联制造业的产业升级起到实质性的促进作用。

武汉理工大学材料科学与工程学院材料成型及控制工程简介

材料成型及控制工程(焊接)专业(卓越工程师班)本科培养方案Undergraduate Program for Major in Material Forming and Control Engineering (Welding) (Excellent Engineer Class)

一、业务培养目标

Ⅰ Educational Objectives

本专业培养具有扎实而宽厚的自然科学基础,较好的人文科学素养,较强的社会责任感,具有较强的焊接技术与工程专业能力,以及良好的交流和沟通能力、组织管理能力,面向企业的具有国际视野的工程技术及管理人才。

本专业毕业的学生,既可从事焊接技术与工程领域的产品开发、生产及应用、工艺设计及控制、新技术开发及工程服务等方面的工作,也可承担企业管理、生产技术管理及企业市场经营等工作。

Aiming at preparing students for excellent enterprise-oriented talents with initiative spirit, professional behavior and social responsibility, this program will enable students to be solid grounded in welding technology and wide-ranged in international perspective.

Students can be fit into jobs in the fields of welding technology and engineering . They can do the work of production development, application, process design and control, new technology development, engineering service, as well as enterprise management, technology management, and market business.

二、业务培养要求

Ⅱ Educational Requirement

本专业学生主要学习机械学、材料学和自动化学科的基础理论与技术,得到现代工程师的基本训练,具备从事焊接技术与工程领域的成型工艺、设计、计算机应用、工程控制及生产组织管理的基本能力。

毕业生应获得以下几方面的知识和能力:

1. 具有扎实的数学、物理等自然科学基础,以及良好的人文社会科学基础和管理科学基础;

2. 具有本专业必需的机械学、材料学、电工与电子技术、自动控制、信息及网络技术、计算机应用技术的基本知识和技能;

3. 按国际焊接工程师要求,系统地掌握焊接技术与工程主课程的基础理论、专业知识和技能。能够根据产品和工程要求优化、设计有关工艺系统及设备。熟悉本专业国际标准、学科前沿和发展趋势。

4. 具有较强的创新意识和进行产品开发和设计、技术改造与创新的初步能力;

5. 具有良好的质量、环境、职业安全和服务意识,应对危机与突发事件的初步能力;

6. 具有较强的自我获取知识的能力,信息收集、处理能力,具备终生学习的能力;

7. 具有较强的交流和沟通能力、团队合作的能力,具有一定的组织管理能力;

8. 具有良好的身体素质、心理素质,较强的社会责任感和良好的工程职业道德;

9. 熟悉本专业领域技术标准,相关行业的政策、法律和法规。

The undergraduate programs of the specialty are designed to acquire a all-rounded education of mechanics, materials and automation with specific emphasis on basic theories and technology, be trained on being a modern engineer, and gain ability to engage in material forming process, design, computer application, engineering control and production management Independent in the fields of welding technology and engineering.

1. Basic knowledge of natural science including mathematics, physics etc, humanities, and management science.

2. Basic knowledge and skills of mechanics, materials, electronics, automations, IT, and applications of computer technology.

3. In accordance with international welding engineer, methods of basic theory and technique of welding technology and engineering. Being able to optimize and design process systems and equipments for engineering requirements, and be familiar with the international standards of this specialty, the latest information and development trend.

4. Basic ability of innovation, development of technology and product ,design of process and equipments.

5. Strong awareness of quality, environment, occupational safety and service, and basic ability to deal with crises and emergencies.

6. Strong ability of self-study, information gathering and processing with life long learning.

7. Strong ability of communication, cooperation, and organization.

8. Physical, psychological, social responsibility and professional behavior.

9. Familiar with technical standards , laws, principles and policies related to this industry.

三、主干学科

Ⅲ Major Disciplines

主干学科:机械工程、材料科学与工程

Major Disciplines: Mechanical Engineering, Materials Science and Engineering

四、专业核心课程与专业特色课程

Ⅳ Core Courses and Characteristic Courses

专业核心课程:工程图学、理论力学、材料力学、机械原理、机械设计、电工与电子技术基础、金属工艺学、金属学及热处理、材料成型控制工程基础、材料成型原理、电弧焊基础、弧焊电源、焊接结构、材料焊接性

Core Courses: Engineering Graphic, Theoretical Mechanics, Materials Mechanics, Mechanic Principle, Mechanic Design, Fundamentals of Electrical Engineering and Electric Technology , Metallurgical Technology, Metallography and Heat Treatment, Fundamentals of Control Engineering of Material Forming, Fundamentals of Testing Techniques, Welding Metallurgy, Fundamentals of Arc Welding, Arc Welding Power, Welding Structure, Material Weldability

专业特色课程:国际焊接标准、焊接结构设计与生产、材料及其焊接行为、焊接工艺制定训练、焊接结构设计与生产训练、焊接工程设计、岗位实习

Characteristic Courses: International Welding Standards, Design and Manufacture of Welding Structure, Material and its Welding Behavior, Training on Welding Process Developing , Welding Structure design and production Training , Welding Engineering Design, Internship

五、计划学制与学位

Ⅴ Length of School and Degree

修业年限:四年

Duration: Four Years

授予学位:工学学士

Degree Granted: Bachelor of Engineering

武汉理工大学材料科学与工程学院材料工程专业简介

材料工程专业学位硕士研究生培养方案 (领域代码:085204,申请工程硕士学位适用) 一、培养目标 立足国家经济社会发展和国防建设重大工程需要,聚焦行业发展前沿,培养 具有良好的职业素养、扎实的材料工程领域基础理论和工程技术知识,擅于解决 工程实际问题,具备国际视野、敏锐的行业发展判断能力,胜任材料工程领域相 关技术升级、原始创新、自主创业的高层次工程技术人才。 具体要求为: 1.拥护中国共产党的领导,热爱祖国,遵纪守法,具有服务国家和人民的 高度社会责任感、良好的职业道德和创业精神、科学严谨和求真务实的学习态度 和工作作风,身心健康。 2.掌握行业领域坚实的基础理论和宽广的专业知识,熟悉行业领域的相关 规范,具有较强的解决实际问题的能力,能够承担专业技术或管理工作,具有良 好的职业素养。 3.掌握一门外国语,能熟练地进行专业阅读和写作。 4.具有健康的体质与良好的心理素质。 二、研究方向 1.无机非金属材料工程 2.金属材料工程及成型技术 3.高分子及复合材料工程 三、学制及学习年限 材料工程专业学位硕士研究生学制 3 年,学习年限一般为 3-4 年,最长不超 过 5 年。 非全日制专业学位硕士研究生学习年限可适当延长,一般为 3-4 年,最长不 超过 6 年。 休学创业的研究生,最长学习年限为 10 年。 四、课程设置及学分要求 1.学分要求 总学分数为≥32 学分,其中课程学习学分为≥26 学分,必修环节学分为 6 学 分。所修课程由公共学位课、专业学位课和选修课三部分组成,其中公共学位课 ≥7 学分,专业学位课≥10 学分,专业选修课≥8 学分,跨学科选修课≥1 学分。必 修环节包括:专业实践 5 学分,选题报告及中期考核 1 学分。五、必修环节 1.专业实践 专业学位硕士研究生在学期间,必须保证不少于半年的专业实践,可采用集 中实践与分段实践相结合的方式,应届本科毕业生的实践教学时间原则上不少于 1 年。 专业学位硕士研究生的专业实践一般分为课程实践和综合实践两部分。 课程实践一般在校内实验中心、工程中心和研究中心(院、所)等单位完成, 主要进行专业课程实践和科研技能训练,课程实践合格者记 2 学分。其中实验室 安全培训为课程实践的必修内容,考核通过后记 1 学分。 综合实践一般依托各专业领域的校外实践联合培养基地完成,在校内外导师 的共同指导下,结合工程实际岗位,主要进行专业综合实践和应用能力训练,综 合实践合格者记 3 学分。课程实践和综合实践也可合并进行。 专业实践是专业学位硕士研究生培养过程的必备过程,研究生要提交实践计 划,撰写实践总结报告。对研究生实践环节实行全过程管理和质量评价,确保实 践教学质量。 ※ 定向培养研究生、来华留学生可免修专业实践,所缺学分须通过选修课 程补齐。 2.选题报告及中期考核 选题报告及中期考核 1 学分。论文选题应来源于科研课题或工程技术问题, 并具有明确的行业背景和应用价值。学位论文研究工作是专业学位硕士研究生 综合运用所学基础理论和专业知识,在一定实践经验基础上,对行业重要工程 问题开展专题研究。选题应来源于行业需求或者具有明确的行业应用背景。学 位论文研究工作一般应与专业实践相结合,时间不少于 1 年,选题报告通过后, 记 1 个必修环节学分。 硕士研究生必须参加学校的中期考核。硕士研究生选题报告和中期考核的 具体要求,按照研究生手册《武汉理工大学研究生中期考核及开题实施办法》 执行。选题报告通过后记 1 个必修环节学分。 六、科学研究与学位论文 1.科学研究 研究生需在导师指导下,在全面分析国内外研究进展基础上,独立开展科学 研究,并发表与研究内容直接相关的学术研究成果。专业学位硕士研究生(含全 日制与非全日制)在答辩前需取得与学位论文研究内容相关的科研成果,至少需 要满足下列条件之一方可申请答辩: (1)发表 SCI 论文 1 篇; (2)发表 EI 收录的期刊论文 1 篇(不含会议论文); (3)发表与学位论文研究内容相关的学术论文 1 篇,且该期刊入选北大核 心期刊目录; (4)授权国家发明专利 1 项。 2.学位论文 专业学位硕士研究生学位论文须独立完成,需体现研究生综合运用科学理 论、方法和技术解决实际问题的能力。学位论文撰写规范参照武汉理工大学专 业学位类别(领域)硕士学位标准汇编执行。 学位论文评阅人和答辩委员会成员中,应有相关行业实践领域具有高级专业 技术职务的专家。 学位论文答辩和学位授予的其它要求,参照全日制学术学位硕士研究生的相 关规定执行。 专业学位硕士研究生申请学位论文必须通过“学位论文学术不端行为检测系 统(TMLC2)”检测,达到校学位评定委员会对学位论文的有关要求方可答辩。 七、培养方式与方法 材料工程专业学位硕士研究生培养方式实行全日制和非全日制两种方式。材 料工程专业学位硕士研究生按专业领域分班建制,以班级为单位组织教学。公 共学位课和专业基础课一般在入学后 2 学期内在校内完成;其它课程和实践环 节可在入学后 2-4 学期内在研究院(所)、工程中心和校外联合培养基地完成。 材料工程专业学位硕士研究生采用校内外双导师制,以校内导师指导为主, 校外导师参与实践过程、项目研究、课程与论文等多个环节的指导工作。各专业 领域应吸收本领域的专家、学者和工程技术人员组成团队,实现团队指导和培养, 共同承担专业学位硕士研究生的培养工作。 八、其它 1.材料工程专业学位硕士研究生开题前需修满学位课程的学分,允许研究 生开题后根据论文研究需要选修部分其他课程,申请答辩前修完全部课程即可。 2.材料工程专业学位硕士研究生在学期间应查阅本学科国内外文献 40 篇以 上,其中外文文献不少于三分之一。 3.材料工程专业学位硕士研究生在课程学习阶段每月至少 1 次、论文工作 阶段至少每月 2 次向指导教师汇报自己的学习和研究工作情况并形成制度。 4.全日制、非全日制研究生适用同一培养方案。 5.本次制订培养方案从 2019 级材料工程专业学位硕士研究生开始执行。武汉理工大学材料科学与工程080500考研科目及参考书目

专业信息

- 所属院校:武汉理工大学

- 招生年份:2020年

- 招生类别:全日制研究生

- 所属学院:材料科学与工程学院

- 所属门类代码、名称:[08]工学

- 所属一级学科代码、名称:[05]材料科学与工程

专业招生详情

| 研究方向: | 01(全日制)材料物理与化学 02(全日制)材料学 03(全日制)材料加工工程 04(全日制)先进复合材料 05(全日制)生态建筑材料 06(全日制)新能源材料与器件 07(全日制)新型功能材料与器件 08(全日制)环境材料 09(全日制)生物医学材料 |

|

| 招生人数: | 314 | |

| 考试科目: | ①101 思想政治理论 ②201 英语一、203 日语(选一) ③302 数学二 ④833 材料科学基础、834 物理光学、835 高分子化学、836 材料成型原理(选一) |

|

| 备 注: | ||

武汉理工大学材料科学与工程学院材料化学专业简介

材料化学专业本科培养方案Undergraduate Program for Major in Materials Chemistry

一、业务培养目标

Ⅰ Educational Objectives

本专业培养具有良好社会责任感和职业道德,具有较好自然科学基础和人文社会科学基础,扎实的材料科学的基本理论与技术,具备材料化学相关的基本知识和基本技能,综合素质好,具有创新精神,能在各种材料的合成与加工、成型、结构与性能分析、产业化应用等领域从事新材料研制、技术开发、工艺设计、技术改造、应用系统集成等方面工作,适应社会主义市场经济发展的高层次、高素质、德智体全面发展的材料化学的基础理论研究及应用开发人才。

Aiming at preparing students for excellent basic theoretical researchers and application developing engineers with initiative spirit, social responsibility and professional behavior, this program will enable students to be solid grounded in basic theory and wide-ranged in specialized knowledge of materials chemistry. Students can be fit into jobs in the fields of materials synthesizing and preparing, forming and processing, structure analyzing, property testing and industrial applications. They can do the work of new materials research, development of technology, design of technique, technology innovation and application system integration.

二、业务培养要求

ⅡEducational Requirement

本专业学生主要学习材料科学和化学的基本理论、基本知识、材料科学的基本技能和工程应用的多学科领域知识,掌握材料的组成、结构、性能与加工工艺、使用环境之间关系的基本规律,接受材料的合成与加工、结构与性能分析技能、材料设计的基本训练,具有运用化学和材料化学的基础理论、基本知识和实验技能进行材料研究和技术开发的基本能力。

毕业生应获得以下几方面的知识和能力:

1.具有人文社会科学素养、社会责任感和工程职业道德;

2.具有从事工程工作所需的自然科学、人文社会科学以及经济和管理知识;了解相近专业的一般原理和知识;

3.掌握材料制备(或合成)、材料加工、材料结构与性能测定、材料设计、材料应用和产品质量控制等方面的基础知识、基本原理和基本实验技能;具有材料化学专业的工程基础知识和系统的工程实践学习经历;

4.掌握材料的结构与性能的分析研究方法,具有设计、研究和开发新材料、新工艺的初步能力,具备正确选择设备进行材料研究、材料设计、材料开发的初步能力;掌握基本的创新方法,具有追求创新的态度和意识;研究和设计过程中能够综合考虑经济、环境、法律、安全、健康、伦理等制约因素;

5.具有本专业必需的机械设计、电工与电子技术、计算机应用的基本知识和技能;

6.掌握中外文资料查询、文献检索以及运用现代信息技术获取相关信息的基本方法;具有一定的实验设计,创造实验条件,归纳、整理、分析实验结果,撰写论文;

7.了解材料化学的理论前沿、应用前景和最新发展动态;了解与本专业相关的职业和行业的生产、设计、研究与开发、环境保护和可持续发展等方面的方针、政策、法规,能正确认识工程对于客观世界和社会的影响;

8.具有适应发展的能力以及对终生终身学习的正确认识和学习能力;

9.具有一定的组织管理能力、较强的表达能力和人际交往能力以及在团队中发挥作用的能力;具有一定的国际视野和跨文化的交流、竞争与合作能力。

Students are mainly required to acquire a all-rounded education of materials science and chemistry with specific emphasis on basic theories and fundamental knowledge; learn to know multidiscipline knowledge of chemistry and materials science, inherent dependence of structure and property on composition and preparation condition for materials, relationship between materials performance and environment, basic skills in materials preparing, structure analyzing, property testing and device design; and gain ability to develop new materials, do research on new techniques.

Specific program objectives have been established to attain this general objective that its graduates will have:

1. Humanities and art, social responsibility and professional behavior;

2. Related knowledge of mathematics, science and economic management needed in composite materials and engineering;

3. Knowledge of experimental skills in materials synthesizing and preparing, forming and processing, structure analyzing, property testing, materials design, practical utilization and product quality control; basic engineering knowledge related to materials chemistry; experiences of practical engineering;

4. Basic methods for structure analysis and property testing; preliminary abilities to develop new materials, technologies and devices; preliminary abilities to employ adequate equipments to perform materials research and development; preliminary creative consciousness; Ability to use theory and technical methods and comprehensively considering different factors including economy, environment, law and safety, which confine product equipment and the process;

5. Basic knowledge and skills of mechanical design, electrical engineering & electric technology, and computer applications, which are needed in composite materials and engineering;

6. Basic methods of literature search, data query and use of modern information technology to obtain relative information;

7. Knowledge of guiding principles and policies of producing, designing, researching, environment protection and sustainable development in related industry and knowledge of the status and trends in the fields;

8. Ability to adapt to the development and keep study all their lifelong;

9. Ability of organizing and managing, expressing and communicating and to deal with crisis and emergency events and compete and cooperate in cross-cultural fields.

三、主干学科

Ⅲ Major Disciplines

主干学科:材料科学、化学

Major Disciplines: Materials science, Chemistry

四、专业核心课程与专业特色课程

Ⅳ Core Courses and Characteristic Courses

专业核心课程:无机化学、分析化学、有机化学、物理化学、材料概论、结构化学、材料科学基础、计算化学、材料合成与加工、材料物理、材料化学原理及应用、材料研究与测试方法、材料化学合成及表征实验

Core Courses: Major Courses: Inorganic Chemistry, Analytical Chemistry ,Organic Chemistry, Physical Chemistry, Introduction to Materials, Structural Chemistry, Fundamentals of Materials Science, Calculation Chemistry, Materials Synthesizing and Processing, Materials Physics, Principle and Application of Materials Chemistry, Methods of Materials Research and Testing, Experiments on Materials Chemistry and Characterization.

专业特色课程:材料概论、材料科学基础、材料化学原理及应用、材料物理、材料化学合成及表征实验

Characteristic Courses: Introduction to Materials, Fundamentals of Materials Science, Principle and Application of Materials Chemistry, Materials Physics, Experiments on Materials Chemistry and Characterization

五、计划学制与学位

Ⅴ Length of Schooling and Degree

修业年限:四年

Duration: Four Years

授予学位:工学学士

Degree Granted: Bachelor of Engineering

武汉理工大学保研:武汉理工大学材料科学与工程学院2018大学生夏令营

为进一步提升我校材料科学与工程学科的影响力,吸引更多的优秀学生来我院攻读研究生,进一步改善我院研究生生源结构,增加研究生教学质量,按学校统一部署,材料科学与工程学院2018年优秀大学生暑期学术夏令营定于2018年7月15日-18日在武汉理工大学马房山校区举行。具体工作安排如下:一、活动主承办单位

主办单位:研究生院

承办单位:材料科学与工程学院、材料科学与工程国际化示范学院、硅酸盐中心、新材所、光纤中心、测试中心

二、夏令营领导小组

组长:王发洲李明忠

副组长:董丽杰卢少平

成员:刘韩星、唐新峰、沈强、陈伟、陈莉敏、熊家国、王欣宇、曹学强、黄尚宇、程晓敏

三、时间安排

1、6月14日—21日,学生登录武汉理工大学研究生教育信息网主页—“夏令营专栏”完成报名工作;

2、7月15日,营员报到及营前培训;

3、7月16-18日上午,夏令营活动;

4、7月18日下午,营员离校。

四、参营人数

总人数100人,其中外校参加我校夏令营人数不超过60人,超过额定人数择优遴选。

五、申请条件及办法

(一)申请条件

1、2019届普通高校全日制本科毕业的高水平生源;

2、无不及格课程;外语成绩要达到CET-4级;

3、学术条件必须满足下列条件之一:

①在全国、省部级学术科技竞赛、发明创造竞赛荣获省部级三等奖以上(含三等奖)奖励;

②获得授权发明专利,且排序在前3名;

③以第一作者身份发表的高水平学术期刊论文(以学科界定的B类及以上学术期刊论文)1篇以上;

④必修课成绩为专业前40%。

(二)申请方式

1、网上申请

于2018年6月14日—21日内,申请人登录“武汉理工大学研究生教育信息网—夏令营专栏(http://gd.whut.edu.cn/)”(以下简称“夏令营报名系统”),根据系统要求在线填写申请表,并完成相关材料的上传工作。

2、网上上传材料

?①《武汉理工大学材料科学与工程学院2018年优秀大学生暑期学术夏令营申请表》;

②成绩单和必修课成绩专业排名证明原件(由教务主管部门盖章,排名证明须注明本专业总人数及在专业中排名);

③外语水平证明(如:英语四、六级考试成绩,托福成绩或GRE/GMAT成绩等);

④其他材料(如:发表论文、专利,各类获奖或资格证书等复印件)。

3、材料审核及营员名单公布

若网上提交材料不全或无效,此申请将不予受理,选拔工作小组对学生提交的申请材料进行审核,审核通过的夏令营营员名单将在学院网站及夏令营报名系统上公布(申请人可通过“夏令营报名系统”及学院网站主页查询)。

4、现场报到和材料复核

参加夏令营的同学须携带身份证、学生证、夏令营申请表、相关证书及证明材料原件,在报到当天接受工作人员的复核。

六、食宿安排

学生往返火车票(高铁二等座或硬卧及以下)或汽车票费用、保险、食宿(未来城大酒店)等费用由武汉理工大学统一承担。

七、活动日程安排

7月15日(星期天)

|

时间

|

活动内容

|

地点

|

|

09:00-17:30

|

营员报到,安排住宿

|

未来城大酒店

|

|

19:00-21:00

|

营员前培训(安全教育及分班)

|

武汉理工大学马房山校区西院

|

|

时间

|

活动内容

|

地点

|

|

08:30-11:30

|

材料科学与工程夏令营启动会

|

武汉理工大学马房山校区西院

|

|

14:00-17:00

|

优秀营员选拔:综合面试

|

武汉理工大学马房山校区西院

|

|

时间

|

活动内容

|

地点

|

|

09:00-11:00

|

优秀营员选拔:专业笔试

|

武汉理工大学马房山校区西院

|

|

14:00-17:30

|

科研基地与实验室参观

|

武汉理工大学马房山校区西院

|

|

时间

|

活动内容

|

地点

|

|

08:30-09:30

|

文化参观

|

校南湖图书馆、艺术馆

|

|

10:00-12:00

|

优秀研究生交流会暨闭幕式

|

武汉理工大学马房山校区西院

|

|

12:00

|

营员离校

|

|

学院将在参加2018年优秀大学生暑期学术夏令营活动的营员中评选出优秀营员。优秀营员选拔考核分二个部分进行,即:专业笔试及综合面试。

(一)专业笔试

具体内容和考试时间由举办单位自行确定,主要测试营员掌握本专业基本理论知识及基本技能等。

(二)综合面试

综合面试包括心理素质测试、专业英语测试及专业面试,主要测试营员心理素质、专业英语能力、掌握本专业系统知识的情况等。重在考查营员综合运用所学知识的能力、科研创新能力以及对本学科前沿领域及最新研究动态的掌握情况等。凡心理素质测试不合格者,不能选为优秀营员。

(三)选拔考核综合成绩计算。选拔考核综合成绩、专业笔试成绩及综合面试成绩均为百分制,计算公式一般为:选拔考核综合成绩=专业笔试成绩×40%+综合面试×60%。选拔考核综合成绩可由举办单位作为推免生接收的复试成绩留存。

(四)选拔考核综合成绩运用:根据选拔考核综合成绩排名情况,确定优秀营员名单,“优秀营员”所占比例不超过50%左右。

(五)优秀营员名单将在材料科学与工程学院网站上公示。

九、优秀营员优惠政策

取得所在学校推免资格的优秀营员,2019年推免生接收阶段申请武汉理工大硕士研究生,可直接接收为武汉理工大学2019年推免生,并给予一等学业奖学金。

十、安全与纪律

1、所有参加活动的营员必须遵守纪律,听从领队及班联络员老师的统一安排;在外出参观期间,务必听从领队及志愿者和联络员老师统一安排,不得随意离团;学员夏令营期间离校须向组织单位老师汇报并取得同意。

2、请爱护房间设施,不得随意破坏。

3、为保证各位营员的人身安全,每晚22:00将安排工作人员查寝,无特殊原因查寝之后学员不得外出。

武汉理工大学材料科学与工程学院

2018年6月11日

武汉理工大学材料科学与工程学院高分子材料与工程专业

高分子材料与工程专业本科培养方案Undergraduate Program for Major in Polymer Materials & Engineering

一、业务培养目标

Ⅰ Educational Objectives

本专业培养具有良好的思想道德素质、民族自豪感和社会责任感、健全心理和健康的体魄,能够德、智、体全面发展,基础扎实、知识面宽、能力强、素质高,富有创新精神的人才。

培养具有高分子材料与工程等方面的知识,能在高分子材料的合成改性和加工成型等领域从事科学研究、技术开发、工艺和设备设计、生产及经营管理等方面工作,适应社会的高层次、高素质、全面发展的科学研究与工程技术人才。

Aiming at preparing students for excellent researchers and engineers with initiative spirit, social responsibility and professional behavior, this program will enable students to be solid grounded in basic theory and wide-ranged in specialized knowledge of polymer materials and engineering. Students can be fit into jobs of scientific research, development of technology, design of technique and equipment, and manufacturing and operating management.

二、业务培养要求

ⅡEducational Requirement

要求学生掌握人文社会科学理论、具有社会责任感和工程职业道德,较强的外语能力和计算机应用能力,掌握科学学习方法,具有较强的学习和适应社会发展的能力。本专业学生主要学习高聚物化学与物理的基本理论和高分子材料的组成、结构与性能的知识及高分子成型加工技术的知识。

1.具有从事高分子材料行业工作所需的数学、自然科学、经济和管理知识;

2.掌握高分子材料的合成、改性的方法,高分子材料的组成、结构和性能关系;

3.掌握聚合物加工流变学、成型加工工艺和成型模具设计的基本理论和基本技能;

4.具有对高分子材料进行改性及加工工艺研究、设计和分析测试的能力;

5.了解高分子材料专业的前沿发展现状和趋势,具有高分子材料专业系统的工程实践学习经历;

6.掌握文献检索、资料查询及运用现代信息技术获取相关信息的基本方法;

7.掌握基本的创新方法,具有创新意识,具有综合运用理论和技术方法设计、开发新型高分子材料及产品的初步能力,并能在设计开发过程中全面考虑到各种制约因素;

8.了解与高分子材料行业相关的法律、法规和政策方针,能正确认识高分子材料的发展对自然和社会的影响;

9.具有一定的管理能力、表达能力和团队合作能力,具有一定的国际视野和跨文化的交流合作及竞争能力;

Students are required to have basic theory of humanities and art, social responsibility and professional behavior; great aptitude for foreign languages and computer applications; strong ability to learn and adapt to the society. The students of this major mainly study basic theory of polymer chemistry and physics, the relation of composition, structure and properties of polymer materials, and polymer molding processing technology.

Specific program objectives have been established to attain this general objective that its graduates will have:

1. Knowledge of mathematics, natural science, economy and management, which are prepared for polymer material industry engineering;

2. Methods of polymerization and modification of polymer materials; knowledge of relationship among compositions, structures and properties of polymer materials;

3. Basic theory and skills of polymer processing rheology, technology of molding processing and molding design;

4. Ability to do research, design, analytical test on modification and processing technology of polymer materials;

5. Knowledge of the status and trends in the field polymer materials; experience of engineering practice in polymer materials;

6. Basic methods of literature search, data query and use of modern information technology to obtain relative information;

7. Ability to use theory and technical methods to develop new polymer materials and products and comprehensively considering restraining factors;

8. Knowledge of laws, principles and policies related to polymer industry and development of polymer materials affected on nature and society;

9. Ability of organizing and managing, expressing and communicating as well as the international vision and the ability to compete and cooperate in cross-cultural fields.

三、主干学科

Ⅲ Major Disciplines

主干学科:材料科学与工程

Major Disciplines:Materials Science and Engineering

四、专业核心课程与专业特色课程

Ⅳ Core Courses and Characteristic Courses

专业核心课程:有机化学、物理化学、高分子化学、高分子物理、材料化工基础、聚合物流变学、聚合物加工原理与工艺、聚合物合成工艺学、材料研究与测试方法。

Core Courses: Organic Chemistry, Physical Chemistry, Polymer Chemistry, Polymer Physics, Fundamentals of Materials Chemical Engineering, Rheology of Polymer, Principle and Technology of Polymer Processing, Technology of Polymer Synthesis, Methods of Materials Research and Testing.

专业特色课程:高分子材料研究进展,聚合物复合材料,高分子建筑材料,防水材料,高聚物循环再生技术,高分子共混物改性

Characteristic Courses: Research Development of Polymer Materials, Polymer Composite Materials, Polymer Materials for Building,Waterproof Materials, Technology of Polymer Materials Recycling,Polymer Blends and Modification

五、计划学制与学位

Ⅴ Length of Schooling and Degree

修业年限:四年

Duration: Four Years

授予学位:工学学士

Degree Granted: Bachelor of Engineering

武汉理工大学材料科学与工程学院联系方式

院办公室: 87651779党委办公室: 87651771

教学办公室: 87651776

科研办公室: 87642570

研究生工作办公室: 87164677

学生工作办公室: 87651202、87652332

2020年武汉理工大学材料科学与工程研究生录取分数线

材料科学与工程考研院校

基本信息

专业介绍

专业点分布

专业院校排名

| 序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |

| 1 | 10003 | 清华大学 | A+ |

| 2 | 10006 | 北京航空航天大学 | A+ |

| 3 | 10497 | 武汉理工大学 | A+ |

| 4 | 10008 | 北京科技大学 | A |

| 5 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | A |

| 6 | 10248 | 上海交通大学 | A |

| 7 | 10335 | 浙江大学 | A |

| 8 | 10699 | 西北工业大学 | A |

| 9 | 10007 | 北京理工大学 | A- |

| 10 | 10010 | 北京化工大学 | A- |

| 11 | 10056 | 天津大学 | A- |

| 12 | 10145 | 东北大学 | A- |

| 13 | 10358 | 中国科学技术大学 | A- |

| 14 | 10533 | 中南大学 | A- |

| 15 | 10561 | 华南理工大学 | A- |

| 16 | 10610 | 四川大学 | A- |

| 17 | 10698 | 西安交通大学 | A- |

| 18 | 10005 | 北京工业大学 | B+ |

| 19 | 10141 | 大连理工大学 | B+ |

| 20 | 10183 | 吉林大学 | B+ |

| 21 | 10216 | 燕山大学 | B+ |

| 22 | 10246 | 复旦大学 | B+ |

| 23 | 10247 | 同济大学 | B+ |

| 24 | 10251 | 华东理工大学 | B+ |

| 25 | 10255 | 东华大学 | B+ |

| 26 | 10280 | 上海大学 | B+ |

| 27 | 10284 | 南京大学 | B+ |

| 28 | 10285 | 苏州大学 | B+ |

| 29 | 10291 | 南京工业大学 | B+ |

| 30 | 10422 | 山东大学 | B+ |

| 31 | 10459 | 郑州大学 | B+ |

| 32 | 10487 | 华中科技大学 | B+ |

| 33 | 10611 | 重庆大学 | B+ |

| 34 | 90002 | 国防科技大学 | B+ |

| 35 | 10055 | 南开大学 | B |

| 36 | 10080 | 河北工业大学 | B |

| 37 | 10217 | 哈尔滨工程大学 | B |

| 38 | 10286 | 东南大学 | B |

| 39 | 10287 | 南京航空航天大学 | B |

| 40 | 10288 | 南京理工大学 | B |

| 41 | 10299 | 江苏大学 | B |

| 42 | 10359 | 合肥工业大学 | B |

| 43 | 10384 | 厦门大学 | B |

| 44 | 10488 | 武汉科技大学 | B |

| 45 | 10530 | 湘潭大学 | B |

| 46 | 10532 | 湖南大学 | B |

| 47 | 10558 | 中山大学 | B |

| 48 | 10613 | 西南交通大学 | B |

| 49 | 10614 | 电子科技大学 | B |

| 50 | 10674 | 昆明理工大学 | B |

| 51 | 10700 | 西安理工大学 | B |

| 52 | 10703 | 西安建筑科技大学 | B |

| 53 | 10058 | 天津工业大学 | B- |

| 54 | 10060 | 天津理工大学 | B- |

| 55 | 10110 | 中北大学 | B- |

| 56 | 10112 | 太原理工大学 | B- |

| 57 | 10142 | 沈阳工业大学 | B- |

| 58 | 10289 | 江苏科技大学 | B- |

| 59 | 10403 | 南昌大学 | B- |

| 60 | 10426 | 青岛科技大学 | B- |

| 61 | 10427 | 济南大学 | B- |

| 62 | 10464 | 河南科技大学 | B- |

| 63 | 10486 | 武汉大学 | B- |

| 64 | 10491 | 中国地质大学 | B- |

| 65 | 10708 | 陕西科技大学 | B- |

| 66 | 10731 | 兰州理工大学 | B- |

| 67 | 11414 | 中国石油大学 | B- |

| 68 | 11845 | 广东工业大学 | B- |

| 69 | 10109 | 太原科技大学 | C+ |

| 70 | 10150 | 大连交通大学 | C+ |

| 71 | 10186 | 长春理工大学 | C+ |

| 72 | 10190 | 长春工业大学 | C+ |

| 73 | 10214 | 哈尔滨理工大学 | C+ |

| 74 | 10337 | 浙江工业大学 | C+ |

| 75 | 10360 | 安徽工业大学 | C+ |

| 76 | 10385 | 华侨大学 | C+ |

| 77 | 10386 | 福州大学 | C+ |

| 78 | 10408 | 景德镇陶瓷大学 | C+ |

| 79 | 10490 | 武汉工程大学 | C+ |

| 80 | 10512 | 湖北大学 | C+ |

| 81 | 10619 | 西南科技大学 | C+ |

| 82 | 10657 | 贵州大学 | C+ |

| 83 | 10701 | 西安电子科技大学 | C+ |

| 84 | 10702 | 西安工业大学 | C+ |

| 85 | 10730 | 兰州大学 | C+ |

| 86 | 11065 | 青岛大学 | C+ |

| 87 | 10004 | 北京交通大学 | C |

| 88 | 10079 | 华北电力大学 | C |

| 89 | 10128 | 内蒙古工业大学 | C |

| 90 | 10222 | 佳木斯大学 | C |

| 91 | 10290 | 中国矿业大学 | C |

| 92 | 10292 | 常州大学 | C |

| 93 | 10294 | 河海大学 | C |

| 94 | 10295 | 江南大学 | C |

| 95 | 10338 | 浙江理工大学 | C |

| 96 | 10356 | 中国计量大学 | C |

| 97 | 10357 | 安徽大学 | C |

| 98 | 10406 | 南昌航空大学 | C |

| 99 | 10423 | 中国海洋大学 | C |

| 100 | 10589 | 海南大学 | C |

| 101 | 10590 | 深圳大学 | C |

| 102 | 10595 | 桂林电子科技大学 | C |

| 103 | 10596 | 桂林理工大学 | C |

| 104 | 10615 | 西南石油大学 | C |

| 105 | 10015 | 北京印刷学院 | C- |

| 106 | 10081 | 华北理工大学 | C- |

| 107 | 10144 | 沈阳理工大学 | C- |

| 108 | 10146 | 辽宁科技大学 | C- |

| 109 | 10149 | 沈阳化工大学 | C- |

| 110 | 10153 | 沈阳建筑大学 | C- |

| 111 | 10407 | 江西理工大学 | C- |

| 112 | 10424 | 山东科技大学 | C- |

| 113 | 10460 | 河南理工大学 | C- |

| 114 | 10500 | 湖北工业大学 | C- |

| 115 | 10559 | 暨南大学 | C- |

| 116 | 10593 | 广西大学 | C- |

| 117 | 10710 | 长安大学 | C- |

| 118 | 10856 | 上海工程技术大学 | C- |

| 119 | 10878 | 安徽建筑大学 | C- |

| 120 | 11035 | 沈阳大学 | C- |

| 121 | 11660 | 重庆理工大学 | C- |

| 122 | 90038 | 海军工程大学 | C- |

材料科学与工程考研院校

基本信息

专业介绍

专业点分布

专业院校排名

| 序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |

| 1 | 10003 | 清华大学 | A+ |

| 2 | 10006 | 北京航空航天大学 | A+ |

| 3 | 10497 | 武汉理工大学 | A+ |

| 4 | 10008 | 北京科技大学 | A |

| 5 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | A |

| 6 | 10248 | 上海交通大学 | A |

| 7 | 10335 | 浙江大学 | A |

| 8 | 10699 | 西北工业大学 | A |

| 9 | 10007 | 北京理工大学 | A- |

| 10 | 10010 | 北京化工大学 | A- |

| 11 | 10056 | 天津大学 | A- |

| 12 | 10145 | 东北大学 | A- |

| 13 | 10358 | 中国科学技术大学 | A- |

| 14 | 10533 | 中南大学 | A- |

| 15 | 10561 | 华南理工大学 | A- |

| 16 | 10610 | 四川大学 | A- |

| 17 | 10698 | 西安交通大学 | A- |

| 18 | 10005 | 北京工业大学 | B+ |

| 19 | 10141 | 大连理工大学 | B+ |

| 20 | 10183 | 吉林大学 | B+ |

| 21 | 10216 | 燕山大学 | B+ |

| 22 | 10246 | 复旦大学 | B+ |

| 23 | 10247 | 同济大学 | B+ |

| 24 | 10251 | 华东理工大学 | B+ |

| 25 | 10255 | 东华大学 | B+ |

| 26 | 10280 | 上海大学 | B+ |

| 27 | 10284 | 南京大学 | B+ |

| 28 | 10285 | 苏州大学 | B+ |

| 29 | 10291 | 南京工业大学 | B+ |

| 30 | 10422 | 山东大学 | B+ |

| 31 | 10459 | 郑州大学 | B+ |

| 32 | 10487 | 华中科技大学 | B+ |

| 33 | 10611 | 重庆大学 | B+ |

| 34 | 90002 | 国防科技大学 | B+ |

| 35 | 10055 | 南开大学 | B |

| 36 | 10080 | 河北工业大学 | B |

| 37 | 10217 | 哈尔滨工程大学 | B |

| 38 | 10286 | 东南大学 | B |

| 39 | 10287 | 南京航空航天大学 | B |

| 40 | 10288 | 南京理工大学 | B |

| 41 | 10299 | 江苏大学 | B |

| 42 | 10359 | 合肥工业大学 | B |

| 43 | 10384 | 厦门大学 | B |

| 44 | 10488 | 武汉科技大学 | B |

| 45 | 10530 | 湘潭大学 | B |

| 46 | 10532 | 湖南大学 | B |

| 47 | 10558 | 中山大学 | B |

| 48 | 10613 | 西南交通大学 | B |

| 49 | 10614 | 电子科技大学 | B |

| 50 | 10674 | 昆明理工大学 | B |

| 51 | 10700 | 西安理工大学 | B |

| 52 | 10703 | 西安建筑科技大学 | B |

| 53 | 10058 | 天津工业大学 | B- |

| 54 | 10060 | 天津理工大学 | B- |

| 55 | 10110 | 中北大学 | B- |

| 56 | 10112 | 太原理工大学 | B- |

| 57 | 10142 | 沈阳工业大学 | B- |

| 58 | 10289 | 江苏科技大学 | B- |

| 59 | 10403 | 南昌大学 | B- |

| 60 | 10426 | 青岛科技大学 | B- |

| 61 | 10427 | 济南大学 | B- |

| 62 | 10464 | 河南科技大学 | B- |

| 63 | 10486 | 武汉大学 | B- |

| 64 | 10491 | 中国地质大学 | B- |

| 65 | 10708 | 陕西科技大学 | B- |

| 66 | 10731 | 兰州理工大学 | B- |

| 67 | 11414 | 中国石油大学 | B- |

| 68 | 11845 | 广东工业大学 | B- |

| 69 | 10109 | 太原科技大学 | C+ |

| 70 | 10150 | 大连交通大学 | C+ |

| 71 | 10186 | 长春理工大学 | C+ |

| 72 | 10190 | 长春工业大学 | C+ |

| 73 | 10214 | 哈尔滨理工大学 | C+ |

| 74 | 10337 | 浙江工业大学 | C+ |

| 75 | 10360 | 安徽工业大学 | C+ |

| 76 | 10385 | 华侨大学 | C+ |

| 77 | 10386 | 福州大学 | C+ |

| 78 | 10408 | 景德镇陶瓷大学 | C+ |

| 79 | 10490 | 武汉工程大学 | C+ |

| 80 | 10512 | 湖北大学 | C+ |

| 81 | 10619 | 西南科技大学 | C+ |

| 82 | 10657 | 贵州大学 | C+ |

| 83 | 10701 | 西安电子科技大学 | C+ |

| 84 | 10702 | 西安工业大学 | C+ |

| 85 | 10730 | 兰州大学 | C+ |

| 86 | 11065 | 青岛大学 | C+ |

| 87 | 10004 | 北京交通大学 | C |

| 88 | 10079 | 华北电力大学 | C |

| 89 | 10128 | 内蒙古工业大学 | C |

| 90 | 10222 | 佳木斯大学 | C |

| 91 | 10290 | 中国矿业大学 | C |

| 92 | 10292 | 常州大学 | C |

| 93 | 10294 | 河海大学 | C |

| 94 | 10295 | 江南大学 | C |

| 95 | 10338 | 浙江理工大学 | C |

| 96 | 10356 | 中国计量大学 | C |

| 97 | 10357 | 安徽大学 | C |

| 98 | 10406 | 南昌航空大学 | C |

| 99 | 10423 | 中国海洋大学 | C |

| 100 | 10589 | 海南大学 | C |

| 101 | 10590 | 深圳大学 | C |

| 102 | 10595 | 桂林电子科技大学 | C |

| 103 | 10596 | 桂林理工大学 | C |

| 104 | 10615 | 西南石油大学 | C |

| 105 | 10015 | 北京印刷学院 | C- |

| 106 | 10081 | 华北理工大学 | C- |

| 107 | 10144 | 沈阳理工大学 | C- |

| 108 | 10146 | 辽宁科技大学 | C- |

| 109 | 10149 | 沈阳化工大学 | C- |

| 110 | 10153 | 沈阳建筑大学 | C- |

| 111 | 10407 | 江西理工大学 | C- |

| 112 | 10424 | 山东科技大学 | C- |

| 113 | 10460 | 河南理工大学 | C- |

| 114 | 10500 | 湖北工业大学 | C- |

| 115 | 10559 | 暨南大学 | C- |

| 116 | 10593 | 广西大学 | C- |

| 117 | 10710 | 长安大学 | C- |

| 118 | 10856 | 上海工程技术大学 | C- |

| 119 | 10878 | 安徽建筑大学 | C- |

| 120 | 11035 | 沈阳大学 | C- |

| 121 | 11660 | 重庆理工大学 | C- |

| 122 | 90038 | 海军工程大学 | C- |

材料科学与工程考研院校

基本信息

专业介绍

| 2016理学院 | |

|---|---|

| 专业名称 | 0773J1 光电信息材料 |

| 研究方向 | (01)激光物理技术与非线性光学(02)激光功能材料的应用(03)半导体材料的合成与应用(04)分子反应动力学 |

| 初试考试科目 | (101)思想政治理论(201)英语一(601)数学基础(921)光学(922)普通物理(电磁学、光学) |

专业院校排名

| 序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |

| 1 | 10003 | 清华大学 | A+ |

| 2 | 10006 | 北京航空航天大学 | A+ |

| 3 | 10497 | 武汉理工大学 | A+ |

| 4 | 10008 | 北京科技大学 | A |

| 5 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | A |

| 6 | 10248 | 上海交通大学 | A |

| 7 | 10335 | 浙江大学 | A |

| 8 | 10699 | 西北工业大学 | A |

| 9 | 10007 | 北京理工大学 | A- |

| 10 | 10010 | 北京化工大学 | A- |

| 11 | 10056 | 天津大学 | A- |

| 12 | 10145 | 东北大学 | A- |

| 13 | 10358 | 中国科学技术大学 | A- |

| 14 | 10533 | 中南大学 | A- |

| 15 | 10561 | 华南理工大学 | A- |

| 16 | 10610 | 四川大学 | A- |

| 17 | 10698 | 西安交通大学 | A- |

| 18 | 10005 | 北京工业大学 | B+ |

| 19 | 10141 | 大连理工大学 | B+ |

| 20 | 10183 | 吉林大学 | B+ |

| 21 | 10216 | 燕山大学 | B+ |

| 22 | 10246 | 复旦大学 | B+ |

| 23 | 10247 | 同济大学 | B+ |

| 24 | 10251 | 华东理工大学 | B+ |

| 25 | 10255 | 东华大学 | B+ |

| 26 | 10280 | 上海大学 | B+ |

| 27 | 10284 | 南京大学 | B+ |

| 28 | 10285 | 苏州大学 | B+ |

| 29 | 10291 | 南京工业大学 | B+ |

| 30 | 10422 | 山东大学 | B+ |

| 31 | 10459 | 郑州大学 | B+ |

| 32 | 10487 | 华中科技大学 | B+ |

| 33 | 10611 | 重庆大学 | B+ |

| 34 | 90002 | 国防科技大学 | B+ |

| 35 | 10055 | 南开大学 | B |

| 36 | 10080 | 河北工业大学 | B |

| 37 | 10217 | 哈尔滨工程大学 | B |

| 38 | 10286 | 东南大学 | B |

| 39 | 10287 | 南京航空航天大学 | B |

| 40 | 10288 | 南京理工大学 | B |

| 41 | 10299 | 江苏大学 | B |

| 42 | 10359 | 合肥工业大学 | B |

| 43 | 10384 | 厦门大学 | B |

| 44 | 10488 | 武汉科技大学 | B |

| 45 | 10530 | 湘潭大学 | B |

| 46 | 10532 | 湖南大学 | B |

| 47 | 10558 | 中山大学 | B |

| 48 | 10613 | 西南交通大学 | B |

| 49 | 10614 | 电子科技大学 | B |

| 50 | 10674 | 昆明理工大学 | B |

| 51 | 10700 | 西安理工大学 | B |

| 52 | 10703 | 西安建筑科技大学 | B |

| 53 | 10058 | 天津工业大学 | B- |

| 54 | 10060 | 天津理工大学 | B- |

| 55 | 10110 | 中北大学 | B- |

| 56 | 10112 | 太原理工大学 | B- |

| 57 | 10142 | 沈阳工业大学 | B- |

| 58 | 10289 | 江苏科技大学 | B- |

| 59 | 10403 | 南昌大学 | B- |

| 60 | 10426 | 青岛科技大学 | B- |

| 61 | 10427 | 济南大学 | B- |

| 62 | 10464 | 河南科技大学 | B- |

| 63 | 10486 | 武汉大学 | B- |

| 64 | 10491 | 中国地质大学 | B- |

| 65 | 10708 | 陕西科技大学 | B- |

| 66 | 10731 | 兰州理工大学 | B- |

| 67 | 11414 | 中国石油大学 | B- |

| 68 | 11845 | 广东工业大学 | B- |

| 69 | 10109 | 太原科技大学 | C+ |

| 70 | 10150 | 大连交通大学 | C+ |

| 71 | 10186 | 长春理工大学 | C+ |

| 72 | 10190 | 长春工业大学 | C+ |

| 73 | 10214 | 哈尔滨理工大学 | C+ |

| 74 | 10337 | 浙江工业大学 | C+ |

| 75 | 10360 | 安徽工业大学 | C+ |

| 76 | 10385 | 华侨大学 | C+ |

| 77 | 10386 | 福州大学 | C+ |

| 78 | 10408 | 景德镇陶瓷大学 | C+ |

| 79 | 10490 | 武汉工程大学 | C+ |

| 80 | 10512 | 湖北大学 | C+ |

| 81 | 10619 | 西南科技大学 | C+ |

| 82 | 10657 | 贵州大学 | C+ |

| 83 | 10701 | 西安电子科技大学 | C+ |

| 84 | 10702 | 西安工业大学 | C+ |

| 85 | 10730 | 兰州大学 | C+ |

| 86 | 11065 | 青岛大学 | C+ |

| 87 | 10004 | 北京交通大学 | C |

| 88 | 10079 | 华北电力大学 | C |

| 89 | 10128 | 内蒙古工业大学 | C |

| 90 | 10222 | 佳木斯大学 | C |

| 91 | 10290 | 中国矿业大学 | C |

| 92 | 10292 | 常州大学 | C |

| 93 | 10294 | 河海大学 | C |

| 94 | 10295 | 江南大学 | C |

| 95 | 10338 | 浙江理工大学 | C |

| 96 | 10356 | 中国计量大学 | C |

| 97 | 10357 | 安徽大学 | C |

| 98 | 10406 | 南昌航空大学 | C |

| 99 | 10423 | 中国海洋大学 | C |

| 100 | 10589 | 海南大学 | C |

| 101 | 10590 | 深圳大学 | C |

| 102 | 10595 | 桂林电子科技大学 | C |

| 103 | 10596 | 桂林理工大学 | C |

| 104 | 10615 | 西南石油大学 | C |

| 105 | 10015 | 北京印刷学院 | C- |