厦门大学哲学系导师:曹志平

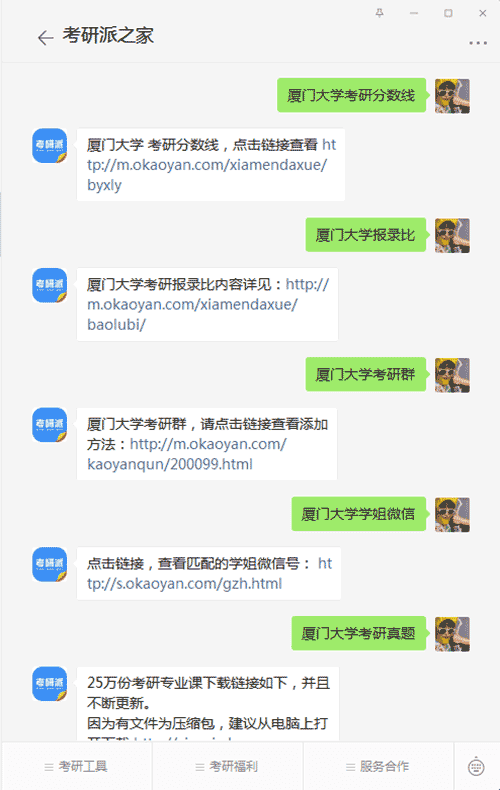

厦门大学哲学系导师:曹志平内容如下,更多考研资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的考研派APP和考研派微信公众号(里面有非常多的免费考研资源可以领取,有各种考研问题,也可直接加我们网站上的研究生学姐微信,全程免费答疑,助各位考研一臂之力,争取早日考上理想中的研究生院校。)

微信,为你答疑,送资源

厦门大学哲学系导师:曹志平 正文

姓名:曹志平

性别:男

出生年月:1965年4月

职称:教授

所获学位:博士

学院:人文学院

研究方向:科学哲学,社会科学哲学,科学技术与社会

学科专长:科学哲学基础理论,物理学哲学,科学解释学

E-MAIL:czhp65@163.com

通信地址:厦门大学人文学院哲学系

邮编:361005

个人中文简介

曹志平:

陕西澄城人,1965年4月生,理学学士,哲学硕士、博士、博士后,现为厦门大学哲学系教授,科技哲学专业博士生导师。目前致力于科学哲学理论基础研究,科学诠释学、科学现象学研究,当代西方科学哲学的发展研究等。

主要工作经历:

1995年9月—1997年6月,中南工业大学法律系副系主任、副教授。

1997年6月—1999年9月,中南工业大学文法学院副院长。

1999年9月—2003年12月,吉林大学攻读博士学位

2002年9月进入复旦大学博士后流动站。

2003年12月被引进厦门大学哲学系

2005年8月被聘为厦门大学哲学系教授

2008年5月被评为厦门大学科学技术哲学专业博士生导师

主要学术著作:

《科学解释与人文理解》(合著),上海人民出版社,2010年。

《马克思科学哲学论纲》,社会科学文献出版社,2007年。

《理解与科学解释——解释学视野中的科学解释研究》,社会科学文献出版社2005年。

《科学基础方法论——自然科学与人文、社会科学方法论比较》,复旦大学出版社2004年。

《没有完结的论争——关于量子力学解释的历史与哲学》,湖南科学技术出版社1999年。

《科技革命与就业》,北京大学出版社1995年。

《科学技术哲学教程》,中南大学出版社2001年。

《知识产权法》,中南工业大学出版社1996年。

目前承担的项目:

2009年国家社会科学基金项目“当代西方诠释学的现象学科学哲学研究”

2009年教育部人文社会科学规划项目“近20年来西方科学哲学的发展及其对我国科学哲学学科建设的启示”

学术研究工作:重点研究方向为科学哲学,到目前主要涉及五个方面的内容:

(1)量子力学解释与物理学哲学基础问题

在国内率先提出并研究了“量子力学解释群”的概念和现象。1993年12月在《自然辩证法研究》发表了题为“量子力学解释群的逻辑与哲学分析”的论文,人大复印资料《自然辩证法》1994年第1期全文转载,《哲学动态》1994年第2期“论文观点摘编”。以后本人相继发表了多篇关于“量子力学解释群”的论文,如《量子力学的多世界解释述评》(《科学技术与辩证法》1993年第2期),《德布罗意与玻姆:量子力学因果解释纲领比较》(《科学技术与辩证法》1998年第2期)等等,并于1999年出版了这方面的著作《没有完结的论争——关于量子力学解释的历史与哲学》。

(2)科学解释与科学哲学基础问题研究

将哲学解释学(也被称为哲学诠释学)引入科学哲学,强调在科学解释与人文、社会科学解释的间断性与连续性的辩证统一中研究科学解释问题,回答一般意义上的科学解释是如何可能的?已公开发表《论定律解释》(《科学技术与辩证法》2002年第2期)、《论逻辑实证主义的科学解释观》(《中南工业大学学报》2002年第2期)、《哲学解释学研究科学解释的合理性与可能性》(《衡阳师范学院学报》2002年第5期)、《科学解释研究的走向》(《哲学动态》 2003年第2期),《系统语义解释的逻辑与限度》(《自然辩证法通讯》2003年第4期)、《西方科学解释理论的困境及出路》(《自然辩证法研究》 2003年第5期)、《解释的语义与科学解释研究的方法论》(《科学技术与辩证法》2003年第2期)、《科学事实的解释性》(《自然辩证法研究》 2003年第11期)、《解释学视野中的科学文本》(《复旦大学学报》2003年第5期)等论文多篇,出版专著《理解与科学解释——解释学视野中的科学解释研究》(社会科学文献出版社2005年2月),该专著2007年荣获福建省社会科学优秀成果三等奖,厦门市社会科学优秀成果二等奖。

(3)自然科学与社会科学理论基础的比较研究

基本观点是:社会、人的精神在本体论上不同于自然的特征,使社会科学在认识论和方法论上都表现出了不同于自然科学的特征,但社会科学作为科学,应该具有基本的科学的方法论和认识论;在承认并坚持二者有差别的基础上,通过对自然科学与社会科学的比较,探讨使社会科学成为科学的基础方法论及其认识论问题。2002年,《广义科学解释论——自然科学解释与人文科学解释、社会科学解释比较研究》获中国博士后科学基金,先后发表论文《自然科学与人文社会科学方法论中的理解与解释》(《浙江大学学报2004年第3期》),《人文、社会科学中的定律解释》(《自然辩证法研究》2005年第5期),《科学与宗教关系的三个层次》(《自然辩证法研究》2002年第10期),《科学与人文关系的四个层次》(《科学时报》2002年12月22日),《科学哲学:沟通科学文化与人文文化的桥梁》(《自然辩证法通讯》2003年第2期),《“广义科学划界”探究》(《华南理工大学学报》2004年第5期),《“人的历史性” 与科学可能性问题的解释原则》(《淮阴师范学院学报》2006年第1期)等,和复旦大学博士后流动站合作导师陈其荣教授合作出版著作《科学基础方法论:自然科学与人文社会科学方法论比较》(复旦大学出版社,2004年8月)。

著作《科学基础方法论:自然科学与人文社会科学方法论比较》被评论为新世纪“方法研究在中国的一种跳跃或可能转型”的代表著作之一(刘啸霆:《方法研究与新方法范式的探究》,《哈尔滨学院学报》2006年第12期);论文《自然科学与人文、社会科学中的“理解与解释”》被《光明日报》“论点摘编”。

(4)马克思主义科学哲学研究

以马克思对科学的哲学理解探索如何构建马克思主义科学哲学。2002年12月10日在《光明日报》发表论文《马克思主义科学哲学:科学技术哲学范式的确立》,明确论述了“什么是马克思主义科学哲学”及“马克思主义科学哲学的特征”等问题。此外还陆续发表了《马克思科学哲学的本体论与哲学主题》(《自然辩证法通讯》2007年第5期)、《马克思理解科学的理论视域与逻辑线索》(《厦门大学学报》2006年第1期)、《反伪科学的几个理论问题》(《河池学院学报》2007年第6期)、《马克思科学哲学论纲》(刘大椿主编《从辩护到审视:马克思科学观与当代科学论》,首都师范大学出版社2009年3月)等,2007年12月出版了专著《马克思科学哲学论纲》(社会科学文献出版社),这是国内第一部系统研究马克思科学哲学的著作。

《马克思理解科学的理论视域与逻辑线索》被收入《中国哲学年鉴》2007年卷的“论文荟萃”,著作《马克思科学哲学论纲》被收入《中国哲学年鉴》2008年卷的“新书选介”。

(5)技术规范问题研究

技术规范,既是一般规范论的研究内容,也是技术哲学研究的必要部分。它从规范发生的角度,理解和解释技术发生的必要与充分条件,回答技术是如何可能的。在这方面,发表了论文《技术规范的分类及其标准》(《自然辩证法研究》2008第6期)、《论技术规范的形成》(《厦门大学学报》2008第5 期)、《技术规范的特征与含义》(《自然辩证法通讯》2008年第5期)等。

如果发现导师信息存在错误或者偏差,欢迎随时与我们联系,以便进行更新完善。

以上老师的信息来源于学校网站,如有更新或错误,请联系我们进行更新或删除,联系方式

添加厦门大学学姐微信,或微信搜索公众号“考研派小站”,关注[考研派小站]微信公众号,在考研派小站微信号输入[厦门大学考研分数线、厦门大学报录比、厦门大学考研群、厦门大学学姐微信、厦门大学考研真题、厦门大学专业目录、厦门大学排名、厦门大学保研、厦门大学公众号、厦门大学研究生招生)]即可在手机上查看相对应厦门大学考研信息或资源。

厦门大学

本文来源:http://www.okaoyan.com/xiamendaxue/daoshi_495653.html

推荐阅读

-

厦门大学经济学院金融系导师:陈国进

陈国进男金融系教授博导厦门大学经济学(金融学)博士,厦门大学王亚南经济研究院副院长、王亚南经济研究院和经济学院金融学教授、博士生导师。日本东京大学博士后(),美国富布莱特学……

日期:10-09 阅读量:20 -

厦门大学经济学院金融系导师:李子白

李子白教授,主要研究方向:微观银行理论、投资银行与公司金融、资本市场、金融机构风险管理。主要讲授本科生、研究生商业银行管理、投资银行学课程以及货币银行学(金融学)课程。主持……

日期:10-09 阅读量:20 -

厦门大学经济学院金融系导师:蔡庆丰

蔡庆丰男金融系教授金融学博士,教授,博士生导师,美国哥伦比亚大学商学院金融系访问学者(师从行为金融学著名学者,原高盛资产管理首席投资官教授),本科毕业于南京大学,研究生毕业……

日期:10-09 阅读量:20 -

厦门大学经济学院金融系导师:郭晔

联系方式:办公室:电话:电子邮件:……

日期:10-09 阅读量:20 -

厦门大学经济学院金融系导师:元惠萍

……

日期:10-09 阅读量:20 -

厦门大学经济学院金融系导师:郑振龙

郑振龙,男,年月出生,汉族,经济学博士,现任国务院学科评议组成员、国家重点学科厦门大学金融学学术带头人,闽江学者特聘教授,厦门大学金融工程教授、博士生导师,厦门大学证券研究……

日期:10-09 阅读量:20 -

厦门大学经济学院金融系导师:陈蓉

女,金融学博士,厦门大学金融工程教授,美国康奈尔大学经济学博士后,东南融通系统工程有限公司博士后,曾在美国北卡罗来纳大学夏洛特数学与统计学系访问并任教。研究领域:金融工程、……

日期:10-09 阅读量:20 -

厦门大学经济学院金融系导师:林宝清

林宝清教授:保险学学术带头人、经济学(金融学)博士、博士生导师。林宝清教授曾为美国加州大学戴维斯分校和英国莱斯特大学访问学者,是我国第一个保险学方向博士(),于年率先提出金……

日期:10-09 阅读量:20 -

厦门大学经济学院金融系导师:郑荣鸣

郑荣鸣教授:经济学博士,长期以来一直从事金融、保险理论与实务的教学和科研,主要讲授的课程有《货币银行学》、《保险学》和《金融制度的国际比较》(研究生课程)。已在《国际金融研……

日期:10-09 阅读量:20 -

厦门大学经济学院金融系导师:朱孟楠

朱孟楠,男,福建尤溪人,年月日生,经济学(金融学)博士、厦门大学金融系教授、博士生导师、中国金融学会理事、中国国际金融学会常务理事和学术委员、《国际金融研究》编委、福建省金……

日期:10-09 阅读量:20 -

厦门大学经济学院金融系导师:李晓峰

李晓峰,女,经济学(金融学)博士,厦门大学经济学院金融系教授、博士生导师,中国国际金融学会理事。曾在英国剑桥大学进行为期一年的访问。李晓峰教授长期从事国际金融理论与政策的教……

日期:10-09 阅读量:20 -

厦门大学经济学院金融系导师:杜朝运

杜朝运教授:经济学(金融学)博士,硕士生导师,曾被中组部选派参加中央博士服务团,赴云南省昭通市人民政府挂职锻炼,担任市长助理。杜朝运教授研究兴趣广泛,在制度经济学、比较经济……

日期:10-09 阅读量:20 -

厦门大学经济学院金融系导师:戴淑庚

戴淑庚字显庚,男,福建长汀人,应用经济学(金融学)博士后,经济学(金融学)博士,教授,博士生导师,中国民主建国会厦门市委政策研究委员会委员,任《台湾研究集刊》编委,教育部厦……

日期:10-09 阅读量:20 -

厦门大学经济学院金融系导师:吴丽华

吴丽华,教授,硕士生导师,中国国际金融学会会员教学工作:吴丽华教授长期从事国际金融、外汇理论与实务等方面的教学与科研。系统讲授过《国际金融》、《外汇理论与实务》、《国际结算……

日期:10-09 阅读量:20 -

厦门大学经济学院金融系导师:何孝星

何孝星,男,年月出生,福建省福州市人,经济学博士、教授、博士生导师。长期以来主要从事货币银行理论与政策、证券市场理论与投资方法、投资基金理论与实务、投资银行理论与实务的研究……

日期:10-09 阅读量:20 -

厦门大学经济学院金融系导师:许莉

许莉,经济学博士,现为厦门大学金融系副教授,硕士生导师,中国注册资产评估师,福建保险学会会员。许莉副教授自年开始在厦门大学从事教学和科研工作,年由国家留学基金资助赴英国萨里……

日期:10-09 阅读量:20 -

厦门大学经济学院金融系导师:苏丽萍

苏丽萍,副教授,年本科毕业于厦门大学对外贸易系,同年留校在厦门大学财金系国际金融教研室任教;年在职研究生毕业于财金系金融学专业,获经济学(金融学)硕士学位;年在职博士研究生……

日期:10-09 阅读量:20 -

厦门大学经济学院金融系导师:赵向琴

赵向琴,现为厦门大学金融系副教授,经济学博士,美国大学访问教授。出版专著有《公司金融理论》(独立出版)、《法律环境与金融发展:中国经验和理论创新》(合著);在《金融研究》、……

日期:10-09 阅读量:20 -

厦门大学经济学院金融系导师:陈善昂

陈善昂副教授,经济学(金融学)博士,已在《经济学动态》等刊物上发表学术论文十余篇,在香港商业出版社出版《外汇买卖技法》、《进出口押汇实务》和《外汇术语详解》等个人编著三本,……

日期:10-09 阅读量:20 -

厦门大学管理学院企业管理专业导师:何燕珍

个人简介姓名:何燕珍性别:女出生日期:年月学历:博士职称时间:年职称职务:副教授办公地址:嘉庚所在系:企业管理系个人主页:联系电话:电子邮箱:教育经历年月毕业于西安交通大学……

日期:10-09 阅读量:20