武汉大学新闻与传播学院官网

更新时间:2022-01-26 17:51:14 编辑:考研派小莉 推荐访问:

Add 武汉大学学姐

为你免费答疑

为你免费答疑

关于《武汉大学考研》我们搜集了部分武汉大学考研真题和复试资源,免费赠送;并提供有偿的武汉大学初试/复试/调剂辅导(收费合理,内部资源,效果有保障),如果需要领资源或了解研究生辅导的,请加网页上的学姐微信。武汉大学官网来自武汉大学研究生院网站,及历年考研分数线数据的汇总(学校网站一般不稳定,或存留的分数线年限较少)。以下即是武汉大学历年考研分数线,希望对武汉大学考研报考有用。

武汉大学新闻与传播学院官网:

武汉大学新闻与传播学院

武汉大学新闻与传播学院简介:

武汉大学新闻与传播学院简介:

1983年,武汉大学筹建新闻系;1984年,招收第一届本科生;1995年,新闻系更名为新闻学院;1999年,新闻学院和图书情报学院合并,成立了大众传播与知识信息管理学院;2000年,新闻与传播学院组建。

学院现设新闻学、广播电视、广告学、网络传播四个系,5个本科专业(新闻学、传播学、广播电视学、广告学、播音与主持艺术)。学院拥有新闻传播学一级学科博士学位授予权,五个二级学科博士学位授予权(新闻学、传播学、跨文化传播学、广告与媒介经济、数字传媒),五个硕士学位授权点(新闻学、传播学、数字传媒、广播电视艺术理论、新闻与传播硕士专业学位),一个新闻传播学博士后科研流动站,一个省级一级学科重点学科(新闻传播学)。学院拥有教育部人文社会科学重点研究基地(武汉大学媒体发展研究中心),全国高校首家“国家文化创新工程”研究基地(国家文化创新研究中心),一个国家级实验教学示范中心(武汉大学新闻传播学实验教学中心),一个CSSCI收录源刊(《新闻与传播评论》),一个教育部、财政部支持的人才培养模式创新实验区(多媒体时代记者型主持人培养模式创新实验区)。

学院现有专任教师61人(含国家文化发展研究院),教授22人(含博导18人)、副教授20人、讲师9人、特聘副研究员5人,聘期制讲师2人;博士后3人;90%以上的教师具有博士学位以及在国外或境外学习、访问、交流、讲学经历。此外,学院还聘请了50多位海内外知名的新闻传播学者和业界人士担任兼职教授或客座教授。

学院现有全日制学生1500多人,其中本科生700多人,硕士、博士研究生700多人。

在科学研究方面,学院已形成了理论研究与关注现实并服务国家新闻传播发展战略相结合的科研思路,开创了一系列有特色的研究领域:“一带一路”倡议构想与跨文化传播、传媒智能化背景下中国传媒和广告产业竞争力研究、新媒体环境下中国媒体新闻传播创新研究、互联网传播形态与中国传播能力建设、互联网传播形态与中西部社会治理。拥有一个“十五”“211工程”重点建设项目(新闻传播与中国社会文化发展),一个“十一五”“211工程”重点建设项目(社会转型与中国大众媒介改革),一个国家“985工程”哲学社会科学创新基地(新闻传播与媒介化社会创新基地)。

国际交流与合作领域不断扩大,先后与美国伊利诺依大学、法国波尔多三大组织传播中心、英国桑德兰大学、新西兰坎特布雷大学、韩国成钧馆大学、台湾铭传大学、台湾文化大学、香港城市大学、香港中文大学等30多所教育、科研机构,建立了长期稳定的交流合作关系。

学院建有全国高校第一家传媒类国家级实验教学示范中心:武汉大学新闻传播学实验教学中心,该中心拥有专业演播厅、多媒体报刊编辑实验室、广播电视非线性编辑实验室、录音室、摄影实验室等,总面积2000多平方米,实验设备400多台(套)。院图书资料室拥有中外图书50000余册,订有中外报刊230余种;电子阅览室可与校图书馆共享电子文献资源,可供利用的网络和光盘数据库有400多个。

2013年12月,根据中宣部、教育部的决定,武汉大学新闻与传播学院作为第一批共建单位,由湖北省委宣传部与武汉大学共建。根据共建协议,双方将共建精品课程、骨干队伍、实践基地和研究智库。

武汉大学新闻与传播学院联系方式:

学院地址:湖北省武汉市武昌区珞珈山樱花大道

邮政编码:430072

武汉大学新闻与传播学院发展历程:

1983-2011

武汉大学的新闻传播始于上世纪八十年代初期,历经传承演变,伴随着中国改革开放和中国特色社会主义建设的步伐,在改革创新中不断发展和壮大。

1983年9月在前校长刘道玉先生的积极推动和支持下,武汉大学成立了新闻系,吴肇荣教授担任该系第一任系主任,时任中国新闻工作者协会主席的吴冷西同志担任名誉系主任,著名新闻教育家毕奂午教授、何微教授曾在新闻系任教。1984年新闻系正式招收了第一届新闻学专业本科生,次年获新闻学硕士学位授予权并开始招收硕士研究生;1985年增设了广播电视新闻专业;1993年增设了广告学专业。1995年新闻系更名为新闻学院,吴高福教授任院长。1998年新闻学科获准为湖北省重点学科,同年获得传播学硕士学位授予权。

1999年4月,武汉大学学科调整,新闻学院和图书情报学院合并,成立了大众传播与知识信息管理学院。同年获新闻学博士学位授予权,次年开始招收新闻学博士生。

2000年8月四校合并成立新的武汉大学,在2000年12月的院系调整中,学校将原武汉测绘科技大学的印刷学科与原武汉大学的新闻传播学科合并,成立了新闻与传播学院,罗以澄教授担任院长。学院设有新闻学、广播电视、广告学、印刷传播、包装设计和网络传播六个系,八个本科专业和专业方向:新闻学、广播电视新闻学、广告学、印刷工程、包装工程、电子出版、网络传播和播音与主持艺术;拥有三个硕士学位授权点:新闻学、传播学、印刷工程。2003年,经国务院学位委员会批准,获得新闻传播学一级学科博士学位授予权。印刷工程学科和新闻传播学科被分别列为国家“九五”、“十五”“211工程”重点建设学科。当时学院专任教师74人,正副教授40余人(含博士生导师3人);在校全日制学生达1800余人。2002年9月投入使用的新闻与传播学院大楼,使用面积近3400平方米,集办公、教学、实验于一体。学院建成了设施完善、先进的多媒体实验室、广播电视实验室、摄影实验室、印刷包装工程实验室等,实验室总资产1042万元,各类藏书4万余册。

2004年4月,学校决定将印刷、包装二系从新闻与传播学院整体剥离,独立成立印刷包装系。新闻与传播学院名称不变,下设新闻学、广播电视、广告学、网络传播四个系,六个本科专业和专业方向:新闻学、广播电视新闻学、广告学、网络传播、播音与主持艺术和广告设计,拥有三个硕士学位授权点:新闻学、传播学、数字媒介。借助新闻传播学一级学科博士点这一平台,学院又成功申报了跨文化传播、广告学、媒介经营与管理三个子学科博士点; 2004年12月,我院媒体发展研究中心获准为教育部人文社会科学重点研究基地;同年,由我院单独组织申报的国家“985工程”二期建设项目“新闻传播与媒介化社会”也获准成为国家“985工程”哲学社会科学创新基地;新闻学科被湖北省评为有突出成就的创新学科。2006年月12月“武汉大学新闻传播学实验教学中心”通过教育部评审,成为全国第一家传媒类国家级实验教学示范中心。中心实验设施齐备,拥有先进的专业演播厅、多媒体报刊编辑实验室、广播电视非线性编辑实验室、录音室、摄影实验室等专业实验室。院图书资料室拥有中外图书期刊达5万余册。学院综合办学实力已位居国内同类专业院校的先进行列。截止2011年底,学院有专任教师57人,其中正副教授42人;有教辅与管理人员25人。学院在校全日制学生1500余人,其中本科生800余人,硕士和博士研究生近800人;此外,还有各类成人教育学生600多人。

回顾20多年的办学实践,学院一贯坚持社会主义办学方向,并逐步形成了自身的办学特色。

早在办学之初,武大新闻系就提出了理论学习和技能训练并重的办学和人才培养理念,确立了“加强基础、注重实践、服务社会、面向未来”的办学指导思想,强调学生博专兼顾,强化学生能力训练,以适应社会主义建设事业和新闻传播事业发展的需要。在办学过程中,学院注重根据社会发展需要,结合人才培养规律努力探索教学改革新路子,例如,上世纪80年代中期,新闻系曾与中国摄影家协会联合创办了 “新闻摄影班”,该班曾在首届“柯达杯”全国大学生摄影比赛上囊括了全部一等奖。新闻系早期毕业生中,目前有不少人已成为各自领域的中坚力量。据不完全统计,早期毕业生中有近40人分别获得过“中国新闻一等奖”、“全国百佳新闻工作者”和广播电视“金话筒奖”等中国新闻界最高荣誉。

在科学研究和学科建设方面,武大新闻系从创办之初便十分注重创新与发展,努力探求、解决新闻传播事业面临的重大理论与实践问题,不断夯实自己的学科优势。经过多年努力逐步形成了新闻学原理研究、新闻传播实务与文化研究、台港澳新闻研究、中西新闻比较研究、新闻传播思想发展研究、广告理论与实践研究等富有特色的研究领域。我国著名新闻教育家何微教授编撰的中国新闻思想发展研究多卷本资料汇编,开创了该领域的研究之先河;樊凡教授、单波教授主编的《中西新闻比较论》是国内最早涉及新闻学比较研究的论著之一;吴肇荣教授著的《作家型记者》、罗以澄教授著的《新闻采访学教程》、《新闻采访学新论》,吴高福教授著的《新闻学基本原理》等一批专著、教材,或具有开拓性,或在学科体系上有新的发展,充分体现了在新闻传播学研究上的特色和功力。“七五”期间,新闻系就承担了当时国家教委组织的新闻学基本原理、新闻写作学统编教材的编写任务;“八五”、“九五”期间,学院又获批承担了6项国家及部委重点课题的研究任务,并有10多项科研成果获得国家和省部级奖励。同时还十分注意科研为实践服务、为现实服务,切实加强与新闻媒体的科研合作,先后进行了新闻工作者的职业道德观、电视受众、武汉地区改革开放与传播关系的问卷调查等研究活动,为媒介发展出谋划策。

在国内、国际学术交流方面,武大新闻系早在上世纪八十年代就与美国、日本、澳大利亚、加拿大等国家和台湾、港澳地区建立了合作交流关系。美国西东大学前传播系主任罗肯特教授、加州大学终身教授黄仲珊等先后在新闻系讲学和交流;系主任吴肇荣等参加过联合国在泰国举办的“传播与社会发展国际学术会议”;还与香港中文大学、台湾朝阳科技大学共同举办过学术研讨会;不定期选派年轻教师到国内重点大学和新闻单位进修和学习,不断提高教师队伍的教学和研究水平。当时还聘请了一批知名新闻学者和资深新闻工作者担任兼职教授或名誉教授,如:吴冷西、徐铸成、陆灏、李普、杨伟光、范敬宜、方成等。逐步建立起了与新华社、中央电视台、湖北电视台、人民日报、经济日报、光明日报、湖北日报等一批媒体的长期、良好的合作关系,为武汉大学新闻传播教育发展奠定了坚实的基础。

2000年新武汉大学的成立,给武汉大学的新闻传播教育带来了新的发展机遇。这一时期也是中国新闻传播教育群雄并起的时期,可谓机遇与挑战并存,逆水行舟,不进则退。在学院各项事业发展中,始终坚持以学科建设为龙头,以教学科研为中心,以对外服务为补充,讲团结、讲发展、讲实干,全面推进学院建设和发展,各项事业取得了长足的进步,这是武汉大学新闻传播教育事业发展最快的时期。

2002年以我院为主体的联合攻关项目“现代传媒与中国社会、文化发展”被列为国家“十五”“211工程”重点建设项目,这标志我院进入国家重点建设的行列,该项目在2006年的项目总结验收中获得了专家组的较高评价。2003年学院一举获得传播学博士点和新闻传播学一级学科博士点,新闻学科则通过了省级重点学科的评审。2004年“武汉大学媒体发展研究中心” 成为教育部人文社会科学重点研究基地;“新闻传播与媒介化社会创新基地”被列为国家“985工程”二期重点建设项目,该项目总建设经费2400万元。学院2001年创办的《新闻与传播评论》和2003年创办的《中国媒体发展年度报告》两份学术性刊物,在学界已产生了很好的反响。

2001年以来学院以本科教学“创优迎评”为契机,以“三创教育”为主题,以提高人才的培养质量为目标,不断提高本科教学水平和人才培养质量。2004年我院学生获湖北省大学生优秀科研成果一等奖2项,二等奖6项,2004、2005年,我院学生连续夺得“中国大学生广告电视辩论赛”冠军,由我院举办的“新闻先生、新闻小姐大赛”和“谁将主持2008北京奥运”等活动在武汉地区高校中影响广泛;2006年10月在教育部的本科教学评估检查中我院的本科教学工作获得了很好的评价。在研究生教学工作中,结合学制调整和培养机制改革,积极拓展研究生培养新模式,学院根据教育部和学校的有关规定,先后两次修订了研究生的培养方案,使之趋于合理、科学和规范,研究生科研创新能力不断增强,学术氛围更加浓厚,学术素养明显提高,2003年以来我院研究生公开发表的学术成果连续多年居全校文科学院和国内同类院校的前列;以我院研究生、本科生为主体创办的“珞珈新闻与传播论坛”已成为武汉大学十大学生学术品牌之一;2004年10月学院成功承办了首届“全国博士生学术论坛新闻传播学分论坛”。

在科学研究方面,整体实力不断增强。根据学术研究的规律和新闻传播学科的发展趋势以及学院实际,学院对科学研究思路进行了系统全面的调整,形成了理论研究与关注现实并服务于国家新闻传播发展战略相结合的科研思路,注重整合配置学术资源,使学院科学研究形成了自身特色,夯实了研究基础,科研水平稳步提高。2001年来,学院每年承担国家、教育部和省级重点项目、国际资助重大科研项目、企业委托课题25项,年均科研经费205万元;平均每年发表学术论文175篇,出版论著(教材)近10部,参加国际学术会议的论文每年10篇。科研成果的质量也有明显提高,先后获教育部人文社会科学优秀成果奖3项,省级社会科学优秀成果奖10余项。

学院的学术气氛活跃,学术交流频繁。2001年来,共举办各类全国性和国际性学术会议21次,其中2004年6月和法国波尔多三大组织传播中心联合举办的“跨文化传播国际学术会议”,2005年举办的“中美媒体生态与媒介改革学术会”、“两岸传媒迈向21世纪学术研讨会”和2006年举办的“武汉中国光谷国际动画沙龙年会”,以及2007年举办的“政治传播国际学术会议”、“公共危机与跨文化传播国际学术会议”,2008年的“广告与文化传播国际学术会议”,2011年的“跨文化传播国际学术会议”等,在国内外产生了深远影响,境内外学者给予了高度评价。

学院始终坚持“百年大计,教育为本,教育大计,教师为本”的方针,加强教师队伍建设,取得明显的成绩。一批在全国范围内颇有影响的学术带头人初步形成,有3位教授分别入选教育部跨世纪优秀人才和创新人才培养计划。罗以澄教授担任了国务院新闻传播学科评议组成员,张金海教授被评为“2006中国广告年度人物”;还有5位教授分别担任各种专业学会副会长或常务理事。学院十分重视青年教师的培养,鼓励青年教师攻读学位,定期选派青年教师到国外一流大学进修或访问,与国外大学建立人才培养合作关系,不断提高青教师的学历层次和学术水平。教师队伍的年龄结构和学历、学缘结构日趋合理。

根据《新闻与传播学院教育事业“十二五”发展规划》,今后要以科学发展观为指导,把新闻传播学科建设置于媒介化社会的历史进程与文化转型之中,以国内外一流新闻传播学科为参照,强化自身特色,在理论创新的道路上不断提升学术质量,围绕“985”三期建设项目和“211工程”三期项目,创新科研管理制度、人才培养制度,整合一流学术资源,增强社会服务能力,稳固武汉大学新闻传播学科在国内院校中的一流水平,并使之成为国际知名的新闻传播研究中心和人才培养中心。

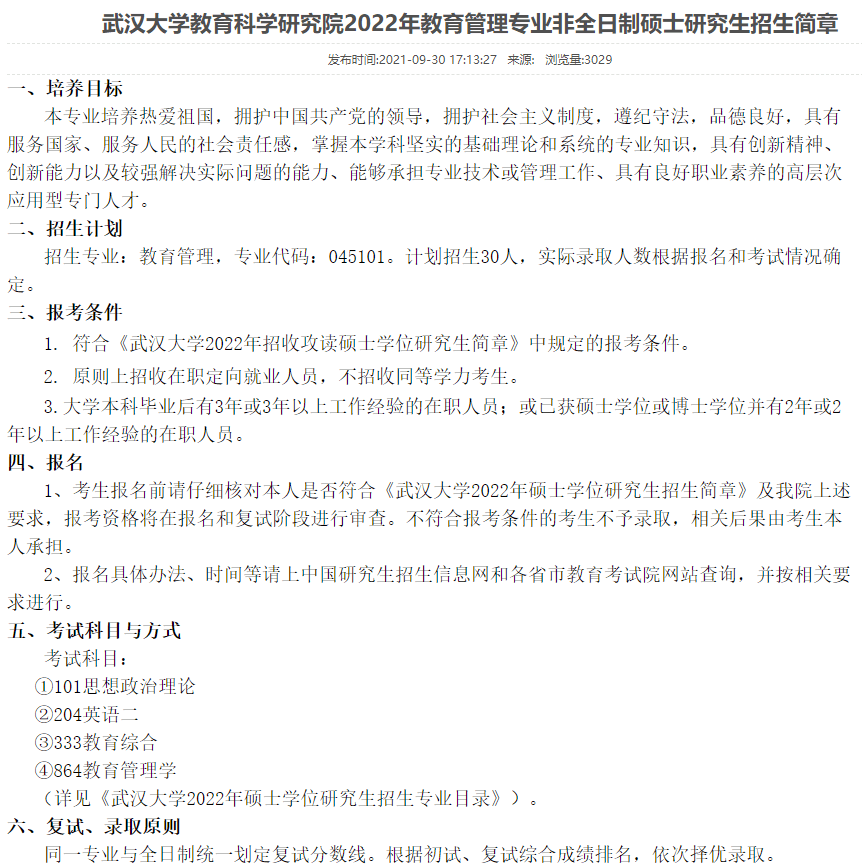

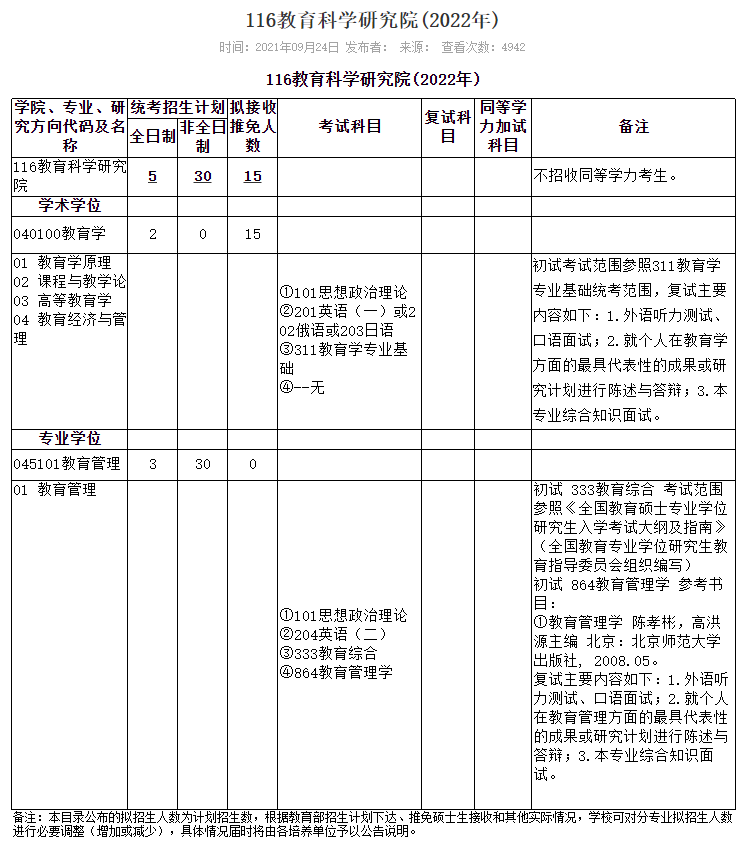

武汉大学2022教育学考研招生人数复试分数线院校分析

| 武汉大教育学学硕 | |||||||||||

| 院校系 | 专业名称及代码 | 学习方式 | 类别 | 专业:拟招生人数 | 20复试线 | 21复试线 | 初试考试科目 | 报考限制 | 复试分值占比 | 复试比例 | |

| (116)教育科学研究院 | (040100)教育学 |

(01)教育学原理 (02)课程与教学论 (03)高等教育学 (04)教育经济与管理 |

全日制 | 学硕 | 2 | 335 | 337 | 311统考 | 不接受同等学力考生报考 | 40% | 1:1.5 |

|

武汉大学教育学院校分析: 一、招生方向。武汉大学21教育学学术型研究生招生以一级学科招生。 二、考试方式。武汉大学21教育学学术型研究生招生考试专业课采用统考试卷,即311教育学专业基础综合。 三、招生人数。武汉大学21年教育学学硕全日制计划统招2人。 四、武汉大学教育学考研特点: 1、学硕专业课采用统考试卷。 2、招生专业少。 3、招生人数非常少。 4、不接受同等学力考生报考。 武汉大学教育学上岸难度非常大。各位考生谨慎报考。 |

|||||||||||

2021武汉大学教育学040100考研科目及参考书目

教育学 [040100] 学术学位

专业信息

- 所属院校:武汉大学

- 招生年份:2021年

- 招生类别:全日制研究生

- 所属学院:教育科学研究院

- 所属门类代码、名称:[04]教育学

- 所属一级学科代码、名称:[01]教育学

专业招生详情

| 研究方向: | (01)教育学原理(02)课程与教学论 (03)高等教育学 (04)教育经济与管理 |

|

| 招生人数: | 2 | |

| 考试科目: | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(311)教育学专业基础综合 ④(--)无 或①(101)思想政治理论 ②(202)俄语 ③(311)教育学专业基础综合 ④(--)无 或①(101)思想政治理论 ②(203)日语 ③(311)教育学专业基础综合 ④(--)无 |

|

| 备 注: | ||

武汉大学教育学040100考研科目及参考书目

教育学 [040100] 学术学位

专业信息

- 所属院校:武汉大学

- 招生年份:2020年

- 招生类别:全日制研究生

- 所属学院:教育科学研究院

- 所属门类代码、名称:[04]教育学

- 所属一级学科代码、名称:[01]教育学

专业招生详情

| 研究方向: | 01 (全日制)教育学原理 02 (全日制)课程与教学论 03 (全日制)高等教育学 04 (全日制)教育经济与管理 |

|

| 招生人数: | 17 | |

| 考试科目: | ①101思想政治理论 ②201英语一或202俄语或203日语 ③311教育学专业基础综合 ④--无 |

|

| 备 注: | 复试科目: ①教育学 |

|

武汉大学教育学考研

武汉大学教育学研究生考试科目

| 学院、专业、研究方向代码及名称 | 全日制招生人数 | 考试科目 | 复试科目 | 同等学力加试科目 | 备注 |

| 040100教育学 | 初试考试范围参照311教育学专业基础综合统考范围,复试除笔试外,还需面试,主要内容如下:1.外语听力测试、口语面试;2.就个人在教育学方面的最具代表性的成果或研究计划进行陈述与答辩;3.本专业综合知识面试。 | ||||

| 01 (全日制)教育学原理 | ①101思想政治理论 | ①教育学 | |||

| 02 (全日制)课程与教学论 | ②201英语一或202俄语或203日语 | ||||

| 03 (全日制)高等教育学 | ③311教育学专业基础综合 | ||||

| 04 (全日制)教育经济与管理 | ④--无 |

武汉大学教育学考研专业排名

| 排名 | 学校名称 | 评估结果 |

| 1 | 北京师范大学 | A+ |

| 2 | 华东师范大学 | A+ |

| 3 | 东北师范大学 | A |

| 4 | 南京师范大学 | A |

| 5 | 华中师范大学 | A |

| 6 | 北京大学 | A- |

| 7 | 首都师范大学 | A- |

| 8 | 浙江大学 | A- |

| 9 | 华南师范大学 | A- |

| 10 | 西南大学 | A- |

| 11 | 清华大学 | B+ |

| 12 | 上海师范大学 | B+ |

| 13 | 浙江师范大学 | B+ |

| 14 | 厦门大学 | B+ |

| 15 | 山东师范大学 | B+ |

| 16 | 河南大学 | B+ |

| 17 | 华中科技大学 | B+ |

| 18 | 湖南师范大学 | B+ |

| 19 | 陕西师范大学 | B+ |

| 20 | 西北师范大学 | B+ |

| 21 | 北京理工大学 | B |

| 22 | 天津大学 | B |

| 23 | 天津师范大学 | B |

| 24 | 辽宁师范大学 | B |

| 25 | 沈阳师范大学 | B |

| 26 | 哈尔滨师范大学 | B |

| 27 | 江苏师范大学 | B |

| 28 | 江西师范大学 | B |

| 29 | 广西师范大学 | B |

| 30 | 四川师范大学 | B |

| 31 | 河北大学 | B- |

| 32 | 苏州大学 | B- |

| 33 | 杭州师范大学 | B- |

| 34 | 安徽师范大学 | B- |

| 35 | 福建师范大学 | B- |

| 36 | 曲阜师范大学 | B- |

| 37 | 河南师范大学 | B- |

| 38 | 重庆师范大学 | B- |

| 39 | 云南师范大学 | B- |

| 40 | 新疆师范大学 | B- |

| 41 | 中央民族大学 | C+ |

| 42 | 河北师范大学 | C+ |

| 43 | 山西大学 | C+ |

| 44 | 山西师范大学 | C+ |

| 45 | 内蒙古师范大学 | C+ |

| 46 | 同济大学 | C+ |

| 47 | 江南大学 | C+ |

| 48 | 温州大学 | C+ |

| 49 | 广州大学 | C+ |

| 50 | 宁波大学 | C+ |

| 51 | 北京工业大学 | C |

| 52 | 渤海大学 | C |

| 53 | 吉林师范大学 | C |

| 54 | 浙江工业大学 | C |

| 55 | 赣南师范大学 | C |

| 56 | 湖北大学 | C |

| 57 | 中南民族大学 | C |

| 58 | 贵州师范大学 | C |

| 59 | 云南大学 | C |

| 60 | 扬州大学 | C |

| 61 | 天津职业技术师范大学 | C- |

| 62 | 长春师范大学 | C- |

| 63 | 江苏大学 | C- |

| 64 | 淮北师范大学 | C- |

| 65 | 鲁东大学 | C- |

| 66 | 湖北师范大学 | C- |

| 67 | 深圳大学 | C- |

| 68 | 广西师范学院 | C- |

| 69 | 石河子大学 | C- |

| 70 | 海南师范大学 | C- |

添加武汉大学学姐微信,或微信搜索公众号“考研派小站”,关注【考研派小站】微信公众号,在考研派小站微信号输入【武汉大学考研分数线、武汉大学报录比、武汉大学考研群、武汉大学学姐微信、武汉大学考研真题、武汉大学专业目录、武汉大学排名、武汉大学保研、武汉大学公众号、武汉大学研究生招生)】即可在手机上查看相对应武汉大学考研信息或资源。