中国农业大学食品科学研究生考试科目和考研参考书目

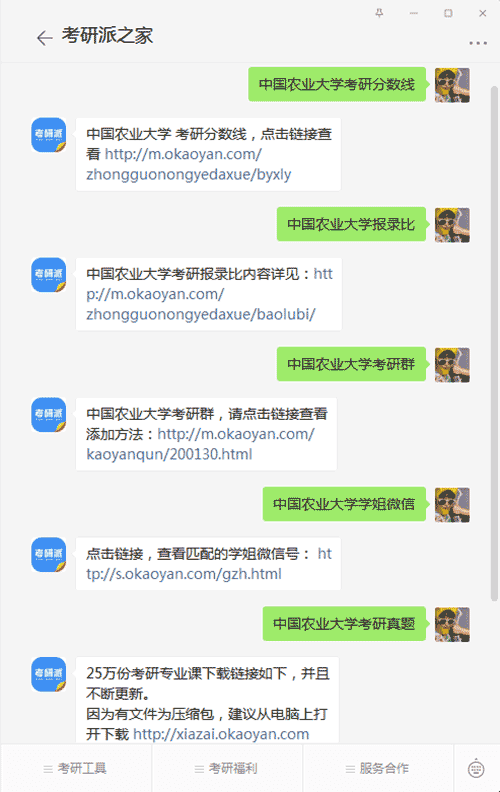

微信搜索公众号“考研派之家”,关注【考研派之家】微信公众号,在考研派之家微信号输入【中国农业大学考研分数线、中国农业大学报录比、中国农业大学考研群、中国农业大学学姐微信、中国农业大学考研真题、中国农业大学专业目录、中国农业大学排名、中国农业大学保研、中国农业大学公众号、中国农业大学研究生招生)】即可在手机上查看相对应中国农业大学考研信息或资源。

中国农业大学食品科学教材,也叫中国农业大学食品科学考研参考书、指定书目等等,是考验专业课复习过程中最重要的资料。考研是一种针对性很强的考试项目,参考书目由报考院校的研究生院制定,考试内容基本上围绕着参考书目展开,而绝大多数专业课都是由院校自行出题,因而就有很强的可操作性和指定性。另外将参考书目与真题结合使用可以分析出出题人的风格和倾向,反复研究之后考生完全可以自行划出重点内容和必考内容。许多考生不重视院系公布的参考书目而把全部精力放在笔记和其他参考资料上,不按照中国农业大学食品科学考研指定的书目进行复习,那么即使复习的再好,实力再强,也很有可能会在专业课上栽跟头。【手机访问】

研究生为你答疑,送资源

中国农业大学

在购买参考书时应当注意公布的参考书的年份和版本,如果版本过旧找不到原书,使用新版本也是可以的,但是应当注意将旧版本与新版本不同的内容进行补充。考研派的考研频道内含有大量优质的课堂讲义资源,欢迎考生前去查询和购买。

需要了解食品科学考研参考书目详细信息的同学,可以点击右侧的联系学姐,考研派的学姐回为你做最专业的解答

中国农业大学食品科学考研大纲的时候需要对该专业以及该学校进行全方位的了解,食品科学的考研大纲就是一个很重要的方面。考研大纲是由各院校的研究生院制定并公布的,包括考试的内容、参考书目、研究方向等等内容,直接决定了考生在复习期间的主要内容和侧重点。通过对中国农业大学食品科学考研参考书目进行分析可以大致了解该专业的考研试题设置方向,考生应当认真阅读考试大纲中公布的考试科目,选择合适的复习资料,有针对性得进行复习,防止出现事倍功半的无用劳动。考生也可以对开设该专业的不同院校考试大纲进行横向比较,对比选择最适合自己的院校和专业。许多考生在备考期间不重视考试大纲的内容,往往会将许多重要的信息遗漏或是导致复习的方向出现偏差,这都是不应该出现的失误以及错误。考研派的小编提醒各位考研的小伙伴们一定要重视考研大纲的内容哦。

中国农大食品科学与营养工程学院食品科学导师

►个人简介

姓名 姜微波

性别 男

出生日期 1963年4月

籍贯 黑龙江

民族 汉

学历/学位 博士

职称 教授

通信地址:北京市海淀区清华东路17号(100083)中国农业大学食品学院

电话: 62736565(O);62737537(L)

E-mail:jwb@cau.edu.cn

►学习工作经历

1990——1994年,希伯来大学,获博士学位

1994——1995,以色列国家农业研究中心,博士后研究

1996——至今中国农业大学 食品学院

►主要研究方向

果蔬衰老机理与控制技术

果蔬保健功能成分

饮食安全与健康

►主要科研成果

已在国内外学术期刊上发表研究论文170余篇,包括《Acta Physiol Plant》、《Chinese Science Bulletin》、《European Journal of Plant Pathology》、《Food Technology & Biotechnology》、《Food Chemistry》、《Food and Chemical Toxicology》、《Food Science & Technology International》、《Hortscience》、《International Journal of Food Science & Technology》、《Journal of Food Science》、《Journal of Food Quality》、《Journal of Phytopathology》、《Journal of Science of Food & Agriculture》、《Journal of Food Biochemistry》、《Journal of Food Processing & Preservation》、《Journal of Horticultual Science & BioTechnology》、《LWT-Food Science & Technology》、《Molecules and Cells》、《Phytochemistry》、《Physiol Plant》、《Plant Growth Regulation》、《Plant Journal》、《Plant Science》、《PloS One》、《Postharvest Biology & Technology》、《Process Biochemistry》、《Scientia Horticulture》等SCI收录期刊和EI收录论文90多篇。申报、获得专利发明10多项。通过部级鉴定成果2项。

►主要科研项目

主持完成的科研项目包括国家“支撑计划”、“863”项目、国家自然科学基金面上项目和重点项目、中-以农业合作基金、北京自然科学基金等国家和省部级项目10余项。

►研究生培养概况

已指导毕业的硕士和博士研究生50多名,研究生主要从事下列几方面学位论文研究课题:

* 果蔬衰老机理与病理及其控制技术

* 果蔬组织中抗氧化体系分析

* 果蔬特效营养功能成分鉴定

* 食源危害的流行病学分析

►曾获奖励及其它

中国农业大学优秀班主任

中国农业大学优秀教师

中国农业大学杰出教师

中国农业大学食品科学研究生导师殷丽君介绍

中国农大食品科学与营养工程学院食品科学导师介绍:殷丽君►个人简介

姓名 殷丽君

性别 女

出生日期 1971年8月17

籍贯 山东

民族 汉

学历/学位 博士

职称 教授

电话/传真:010-62737424

Email:ljyin@cau.edu.cn

通信地址:北京市海淀区清华东路17号中国农业大学(东区)40信箱,邮编:100083

►学习工作经历

2000年~2002年,中国农业大学博士后。

2002年6月,留校工作。

2002年12月,晋升副教授。

2003年10月~2004年9月,在日本国际农林水产业研究中心食品科学部,进行合作研究。

2006年11月~2007年4月,在日本国立食品综合研究所食品工学部,作为日本学术振兴会(JSPS)研究员进行博士后研究工作。

2007年4月~2008年11月,在日本筑波大学生命环境科学研究科,进行博士后研究工作。

2011年1月晋升教授。

►现任职务(社会兼职等)

中国农业工程学会农产品加工分会理事

中国食品科学技术学会大豆食品分会理事。

►主要研究方向

1、乳化技术开发及其在食品加工中应用:食品材料的微细化加工、食品营养成分的微胶囊化,食品结构设计、以及采用乳化技术改善食品品质特性研究等。

2、天然产物化学,包括天然产物中功能因子的分离、纯化及功能性。

3、食品加工方向:传统食品工业化和粮油加工等。

中国农大食品科学与营养工程学院食品科学导师

►个人简介

姓名 潘秋红

性别 女

出生日期 1966年8月

籍贯 广东省饶平

民族 汉

学历/学位 研究生/博士

职称 教授/硕士生、博士生导师

电话: 010-62736191

E_mail: panqh@cau.edu.cn

►学习工作经历

学习经历:

1986年7月,华南热带作物学院热带作物专业本科毕业,获农学学士学位;

1999年6月,华南热带农业大学植物学专业硕士毕业,获理学硕士学位;

2003年6月,中国农业大学果树学专业博士毕业,获农学博士学位;

1986年7月至2003年7月,在华南热带农业大学工作,从事植物生理学的教学和热带作物抗逆生理生化机制的研究工作;

2003年7月至2005年9月,在中国农业大学食品科学博士后流动站工作,开展温度胁迫下植物水杨酸信号产生和转导机制的研究;

2005年9月至今,在中国农业大学食品科学与营养工程学院工作,从事葡萄酒化学和葡萄酒分析的教学,以及酿酒葡萄风味代谢与调控的研究工作。

►现任职务(社会兼职等)

《中外葡萄与葡萄酒》编委兼英文编辑

►主要研究方向

1酿酒葡萄香气物质代谢与调控: 应用转录组学、代谢组学和生物信息学等技术手段,着重研究大陆季风性气候条件下酿酒葡萄香气物质的积累规律、合成途径关键酶基因及其转录调控,阐明酿酒葡萄香气品质形成的机制;研究我国不同产区、不同栽培模式及土壤特性下酿酒葡萄香气物质合成代谢的流向及香气组分的构成特点,揭示调控葡萄特定香气品质形成的机理,为优质酿酒葡萄生产提供科学依据。

2.葡萄酒质量控制与评价:以优质葡萄酒生产为目标,针对我国葡萄酒企业在生产中出现的问题,研究在葡萄采收→发酵→陈酿→瓶储的各个环节中主要风味组分的变化规律及其影响因素;探究主要组分变化与感官风味演变之间的对应关系;研究葡萄酒品质劣变的机理,为高档优质葡萄酒的生产提供理论和技术支持。

►代表著作与论文

截止到2011年12月,在国内外学术期刊上发表研究论文近100篇,其中被SCI收录近60篇,参编教材1本。代表性文章有(*等同第一作者或通讯作者):

1.Zhang Zhen-Zhen, Li Xiao-Xi, Zhu Bao-Qing, Wen Ya-Qin, Duan Chang-Qing, Pan Qiu-Hong* (2011)Molecular characterization and expression analysis on two isogenes encoding 3-deoxy-d-arabino-heptulosonate 7-phosphate synthase in grapes. Molecular Biology Reports, 38 (7): 4739-4747.

2.Wu Yu-Wen, Zhu Bao-Qing, Tu Cui, Duan, Chang-Qing, Pan Qiu-Hong*.(2011)Generation of Volatile Compounds in Litchi Wine during Winemaking and Short-Term Bottle Storage. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 59 (9): 4923-4931.

3.Yang Yu-Mei, Duan Chang-Qing, Du Hui-Juan, Tian Juan-Juan, Pan Qiu-Hong * (2010) Trace and rare-earth element profile in various berry tissues of Cabernet Sauvignon, Marselan and Italian Riesling American Journal of Enology and Viticulture. 61(3): 401-407. (1.171)

4.Wen Ya-Qin, Li Jing-Ming, Zhang Zhen-Zhen, Zhang Yan-Fang, Pan Qiu-Hong *(2010) Antibody preparation, gene expression and subcellular localization of L-idonic acid dehydrogenase in grape berry Bioscience Biotechnology and Biochemistry. 2010, 2413-2417

5.Li Zheng, Pan Qiu-Hong*, Jin Zan-Min, Mu Lin, Duan Chang-Qing (2010) Comparison on phenolic compounds in Cabernet Sauvignon wines from 5 winemaking regions in China Food Chemistry. 2010, 125: 77-83

6.Liu Yan-Xia, Pan Qiu-Hong*, Yan Guo-Liang, He Jian-Jun, Duan Chang-Qing (2010) Changes of Flavan-3-ols with different polymerization degrees in seeds of Shiraz, Cabernat Sauvagnon and Marselan from veraison to harvest Molecules. 2010, 15: 7763-7774.

7. Pan Qiu-Hong, Cao Peng, Duan Chang-Qing (2009) Comparison of enzymes involved in sugar metabolism from Shang-24 (V. quinguangularis) and Cabernet Sauvignon (V. vinifers) at veraison Australian Journal of Grape and Wine Research. 15: 9-17.

8. Pan Qiu-Hong, Wang Lei, Li Jing-Ming(2009)Amounts and Subcellular Localization of Stilbene Synthase in Response of Grape Berries to UV Irradiation Plant Science. 176: 360-366

9. Wu Yu-Wen, Pan Qiu-Hong*, Qu Wen-Jun, Duan Chang-Qing. (2009) Comparison of volatile profiles of nine litchi (Chinensis Sonn.) cultivars from southern China. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 57: 9676-9687.

10. He Fei, Pan Qiu-Hong*, Shi Ying, Duan Chang-Qing (2009) Identification of Autoxidation Oligomers of Flavan-3-ols in Model Solutions by HPLC-MS/MS. Journal of Mass Spectrometry 44 (5): 633-640

11. He Fei, Pan Qiu-Hong*, Shi Ying, Duan Chang-Qing (2008)Biosynthesis and Genetic Regulation of Proanthocyanidins in Plants. Molecules. 13(10): 2674-2703

12. Liu Yan, Pan Qiu-Hong*, Yang Hao-Ru, Liu Yan-Yan, Huang Wei-Dong (2008) Relationship Between H2O2 and JA in Pea Leaves Wounding Response, Russian Journal of Plant Physiology. 55(6): 765-775

16. He Fei, Pan Qiu-Hong*, Shi Ying, Duan Chang-Qing (2008) Chemical Synthesis of Proanthocyanidins in Vitro and Their Reactions in Aging Wines. Molecules 13(12): 3007-3032

17. Pan Qiu-Hong, Zhan Ji-Chen, Liu Hong-Tao, Zhang Jun-Huang, J Chen,ian-Ye ,Wen Peng-Fei, Huang.Wei-Dong (2006). Salicylic acid synthesized by benzoic acid 2-hydroxylase participates in the development of thermotolerance in pea plants. Plant Science. 171: 226-233.

18.Pan Qiu-Hong, Yu Xiang-Chun, Zhang Na, ouXun Z, Peng Chang-Cao, Wang Xiu-Ling, Zou Ke-Qin, Zhang Da-Peng (2006). Activity, but not expression, of soluble and cell wall-bound acid invertases is induced by abscisic acid in developing apple fruit. Journal of Integative Plant Biology.48 (5):536-549.

19. Pan Qiu-Hong, Li Mei-Jun, Peng Chang-Cao, Zhang Na, Zou Xun, Zou Ke-Qin, Wang Xiu-Lng, Yu,Xiang-Chun ,Wang Xiao-Fang, Zhang Da-Peng (2005). Abscisic acid activates acid invertases in developing grape berry. Physiologia Plantarum.147:157-170.

20.. Gao Xiu-Ping, Pan Qiu-Hong*, Li Mei-Jun, Zhang Ling-Yun, Wang Xiao-Fang, Shen Yuan-Yue, Lu Yan-Fen, Chen Shang-Wu, Liang Zheng, Zhang Da-Peng (2004)Abscisic Acid is Involved in the Water Stress-Induced Betaine Accumulation in Pear Leaves. Plant and Cell Physiology. 45(6): 742–750

►主要科研项目

近五年(2006-2011)来,主持国家自然科学基金项目2项、北京市自然科学基金项目1项、省部级项目2项、农业部成果转化项目1项、企业横向合作项目5项。

参加国家、省部级及横向合作项目10余项。

►教学工作

主讲本科生《葡萄酒化学》及《葡萄酒分析》;

主讲硕士研究生《葡萄酒化学进展》;

中国农大食品科学与营养工程学院食品科学导师

►个人简介

姓名 汪立君

性别 女

出生日期 1974年6月

籍贯 辽宁省大连市

民族 满族

学历/学位 博士

职称 副教授

电话:13521227885

传真:010-62737331

E-mail:wlj@cau.edu.cn

通信地址:北京海淀清华东路17号中国农业大学东区50号信箱

邮编:100083

►现任职务(社会兼职等)

International Journal of Food Engineering等多个国际学报的审稿人

►主要研究方向

(1)食品科学:功能食品加工技术,食品物性与风味。

(2)农产品加工及贮藏工程:天然产物有效功能因子提取技术,生物材料加工技术。

►代表著作与论文

参编《大豆加工与利用》,《食品工程导论》,《大豆食品安全标准化生产》,《粮油贮藏加工工艺学》等书。

目前在国内外学术期刊发表论文40余篇,其中被SCI或EI收录20余篇(第一作者6篇,第二作者1篇,第三作者10篇)。

代表性论文:

(1)Wang L. J., Yin L. J., Li D., Zou L., Saito M., Tatsumi E., Li L. T. Influences of processing and NaCl supplementation on isoflavone contents and composition during Douchi manufacturing. Food Chemistry, 2007, 101, 1247-1253. (SCI收录,)

(2)Wang D., Wang L. J. *, Zhu F. X., Zhu J. Y., Chen X. D., Zou L., Saito M., Li L. T. In-vitro and in-vivo studies on the antioxidant activities of the aqueous extracts of Douchi (a traditional Chinese salt-fermented soybean food). Food Chemistry. 2007, In press. (SCI收录,IF=2.433)

(3)Wang L. J., Li D., Tatsumi E., Liu Z. S., Chen X. D., Li L. T. Application of two-stage ohmic heating to tofu processing. Chemical Engineering and Processing. 2007, 46, 486-490. (SCI和EI同时收录,IF=1.129)

(4)Wang L. J., Li D., Zou L., Chen X. D., Chen Y. Q., Li L. T. The antioxidant activity of Douchi (salt-fermented soybean) extracts during its processing. International Journal of Food Properties. 2007, 10, 385-396. (SCI和EI同时收录,IF=0.785)

(5)Wang L. J., Li L. T., Fan J. F., Saito M. Radical-scavenging activity and isoflavone content of Sufu (fermented Tofu) extracts from various regions in China. Food Science and Technology Research. 2004, 10, 324-327. (SCI收录,IF=0.297)

(6)Wang L. J., Saito M., Tatsumi E., Li L. T. Antioxidative and angiotensin I-converting enzyme inhibitory activities of Sufu (fermented Tofu) extracts. Japan Agricultural Research Quarterly. 2003, 37, 129-132. (SCI收录,IF=0.395)

(7)Li D., Wang L. J., Wang D. C., Chen X. D., Mao Z. H. Microstructure analysis of rice kernel. International Journal of Food Properties. 2007, 10, 85-91. (SCI和EI同时收录,IF=0.785)

(8)Wang Y., Li D., Wang L. J., Chiu Y. L., Chen X. D., Mao Z. H., Song C. F. Optimization of extrusion of flaxseeds for in-vitro protein digestibility analysis using response surface methodology. Journal of Food Engineering. 2008, 85, 59-64. (SCI和EI同时收录,IF=1.696)

(9)Zhang Z. S., Li D., Wang L. J., Ozkan N., Chen X. D., Mao Z. H., Yang H. Z. Optimization of ethanol-water extraction of lignans from flaxseed. Separation and Purification Technology. 2007, 57, 17-24. (SCI和EI同时收录,IF=2.497)

(10)Wu M., Li D., Wang L. J., Zhou Y. G., Brooks S. L., Chen X. D., Mao Z. H. Extrusion detoxification technique on flaxseed by uniform design optimization. Separation and Purification Technology. 2007, In press. (SCI和EI同时收录,IF=2.497)

(11)Che L. M., Li D., Wang L. J., Chen X. D., Mao Z. H. Micronization and hydrophobic modification of cassava starch. International Journal of Food Properties. 2007, 10, 527-536. (SCI和EI同时收录,IF=0.785)

(12)Che L. M., Li D., Wang L. J., Ozkan N., Chen X. D., Mao Z. H. Effect of high-pressure homogenization on the structure of cassava starch. International Journal of Food Properties. 2007, 10, 969-980. (SCI和EI同时收录,IF=0.785)

(13)Zhu Y. P., Cheng Y. Q., Wang L. J., Fan J. F., Li L. T.. Enhanced antioxidative activity of Chinese traditionally fermented okara (Meitauza) prepared with various microorganism. International Journal of Food Properties. 2007, In press. (SCI和EI同时收录,IF=0.785)

(14)Chen K. C., Li D., Wang L. J., ?zkan N., Chen X. D., Mao Z. H. Dynamic viscoelastic properties of rice kernels studied by dynamic mechanical analyzer. International Journal of Food Engineering. 2007, 3(2), article 1.(EI收录)

(15)Sha K., Qian P., Wang L. J., Lu Z. H., Li L. T. Effect of storage time on the physico-chemical and sensory properties of Man-tou (Chinese steamed bread). International Journal of Food Engineering. 2007, 3(3), article 9.(EI收录)

(16)Wang B., Li D., Wang L. J., Huang Z. G., Zhang L., Chen X. D., Mao Z. H. Effect of moisture content on the physical properties of fibered flaxseed. International Journal of Food Engineering. 2007, 3(5), article 1. (EI收录)

(17)Zhou Y. G., Li D., Wang L. J., Ozkan N., Chen X. D., Mao Z. H. Influences of microemulsion cross-linking reaction and ball-milling on particle size characteristics of potato and maize starches. International Journal of Food Engineering. 2006, 2(4), article 6. (EI收录)

►主要科研项目

主持和主要参加的课题:

(1)“十一五”国家科技支撑计划“功能化传统食品研究与产业化示范”;

(2)“十一五”国家高技术研究发展计划(863计划)“高效生产木二糖和改善馒头品质的新型木聚糖酶”;

(3)达能营养中心膳食营养研究与宣教基金“传统发酵大豆食品的抗氧化性研究”;

(4)国家自然科学基金“沙棘叶黄酮中异鼠李素配糖体的生物转化及其抗氧化性构效关系”;

(5)教育部博士点基金“亚麻籽中有效成分提取技术研究”、“淀粉与油脂共混的变性机理及共混新材料特性的研究”和“基于农作物秸秆的聚酯型材料研究”;

(6)北京市教委彩虹工程“门头沟区九元食品有限公司大豆深加工综合利用技术研究”;

(7)天津市重大农业科技合作项目“大豆深加工的综合开发和利用”;

(8)中日国际合作项目“中国主要粮食资源持续生产与高度利用(传统大豆食品研究)”;

(9)中国农业大学科研启动基金“豆渣固态发酵产生抗氧化肽的研究”。

►教学工作

主讲“食品工程原理”、“食品工程原理课程设计”和“食品工程专业英语”等。

中国农业大学研究生专业介绍:食品科学

学科概况

本专业培养具有化学、生物学、食品工程和食品技术知识,能在食品领域内从事食品生产技术管理、品质控制、产品开发、科学研究、工程设计等方面工作的高级科学技术人才。

专业培养目标

培养具有化学、生物学、食品工程和食品技术知识及应用能力,能在食品科学领域内从事食品生产技术管理、品质监控、产品开发、科学研究、工程设计的食品科学与工程学科的高级工程技术人才。适宜到食品行业的各有关企业部门、行政部门从事食品开发研究、生产经营、食品营养、卫生检验和技术监督管理等工作;可以继续报考食品类专业及化学、生物学相关的交叉学科的硕士学位。

就业前景

随着人们生活水平的稳步提高,居民的生活质量将得到全方位的改进,人们日常的食物结构也将随之调整。人们在注重食物的可口之外,将更加注重食物的营养构成。因此,食品科学专业愈来愈成为竞争的焦点,而各个大学也在不断加强该专业的建设,食品科学与工程专业就业前景可观。

中国农大食品科学与营养工程学院食品科学导师

►个人简介

姓名 黄昆仑

性别 男

出生日期 1968年1月

籍贯 新疆

民族 汉

学历/学位 博士

职称 教授

电话: 010-62737786

传真: 010-62737786

E-mail: hkl009@163.com

通信地址:中国农业大学东校区302信箱 邮编:100083

►学习工作经历

1990—1997年,新疆农业科学院,从事优质高产水稻育种工作、农药残留研究;

1997—2000年,新疆农业大学,在读硕士,主要研究水果采后病理;

2000—2003年,中国农业大学,在读博士,主要研究转基因产品食用安全和转基因成分检测技术;

2003至今,中国农业大学,从事转基因产品食用安全评价与检测、食品安全风险评估技术与检测技术。此外先后出访美国、加拿大、日本、欧盟、泰国等国家和地区。先后指导培养硕士、博士研究生20余名。

►现任职务(社会兼职等)

国家农业转基因生物安全委员会委员

全国农业转基因生物技术标准委员会委员

农业部农产品质量监督检验测试中心(北京)常务副主任

农业部农业转基因生物食用安全监督检验测试中心(北京)常务副主任。

国际食品法典委员会中国联络处农业组生物技术食品专家委员会委员。

►主要研究方向

转基因产品食用安全评价与检测、食品安全风险评估技术与检测技术、食品生物技术

►代表著作与论文

已发表论文100余篇,其中SCI收录30余篇,发表杂志涉及:《Journal of Agriculture and Food Chemistry》、《Journal of the Science of Food and Agriculture》、《Food control》、《Food Science》、《Plant Cell Repots》、《Biotechnol Lett》、《LWT-Food Science and Technology》、《European Food Research and Technology》、《Food Chemistry Toxicology》、《Carbohydrate Research》、《Chinese Journal of Agricultural biotechnology》等,申请专利26项,获得授权国家专利4项。主编和参编教材8部包括《转基因食品安全评价与检测技术》(主编)、《转基因食品社会文化伦理透视》(主编)、《国际转基因生物食用安全检测及其标准化》(主编)、《食品营养与安全》(主编)、《转基因食品》(主编)、《食品安全学》(参编)、《食品生物技术概论》(参编)等。

代表性SCI论文:

1.A novel common primer multiplex PCR (CP-M-PCR) method for the simultaneous detection of meat species.《Food Control》

2.A papaya-specific gene, papain, used as an endogenous reference gene in qualitative and real-time quantitative PCR detection of transgenic papayas.《European Food Research and Technology》

3.Physiological and biochemical responses of grapefruit seed extract dip on 'Redglobe' grape.《LWT-Food Science and Technology》

4.A novel common single primer multiplex PCR (CSP-M-PCR) method for the identification of ruminant species in the minced meat.《Journal of the Science of Food and Agriculture》

5.Application of stepwise ammonium sulfate precipitation as cleanup tool for an enzyme linked immunosorbent assay of glyphosate oxidoreductase in genetically modified rape of GT73.《Journal of Food Biochemistry》

6.Development and Application of Immunoaffinity Column as Cleanup Tool for an Enzyme Linked Immunosorbent Assay of Phosphinothricin-N-acetyltransferase Detection in Genetically modified Maize and Rape.《Journal of Agriculture and Food Chemistry》。

7.A cotton-specific gene, stearoyl-ACP desaturase, used as a reference for qualitative and real-time quantitative PCR detection of GMO.《Journal of the Science of Food and Agriculture》.

8. Variations of Tissue DNA Density and Nuclear DNA Content in Soybean Lines and Their Impacts on the GMO Quantification.《food control》.

9.Antibacterial Effect of Grapefruit Seed Extract on Food-borne Pathogens and its Application in the Preservation of Minimally Processed Vegetables.《Postharvest Biology and Technology》

10.Postharvest grapefruit seed extract and chitosan treatments of table grapes to control Botrytis cinerea.《Postharvest Biology and Technology》

11.Event-specific Qualitative and Quantitative Polymerase Chain Reaction Detection of Roundup Ready Event GT73 Based on the 3′-Transgene Integration Sequence.《Plant Cell Repots》.

12.Prokaryotic Expression and Allergenicity Assessment of Hygromycin B phosphotransferase Protein Derived from Genetically Modified Plants.《Food Science》.

►主要科研项目

主要主持了农业部“948”项目、科技部“863”项目,国家自然基金,科技支撑计划,转基因生物新品种培育重大专项以及其他40余项国家级、省部级以及企业横向课题的研究。

已完成课题:

曾主持“十五”重大科技专项“食品安全关键技术”子课题;国家“863”项目“转基因食品营养学评价与转基因农产品检测技术”子课题;农业部“948”项目“农业转基因生物及其产品安全检测技术、关键设备及相关材料的引进”;国家“973”计划“作物适应逆境的胞内信号转导机制”子课题;教育部跨世纪人才基金“乙烯合成调控分子基础的研究”;农业部九五重点项目“耐贮转基因番茄的商品化研究”;国家自然科学基金重点项目“乙烯成熟衰老机制的研究”等。主持和参与制定多项国家或行业标准。

在研课题:

国家“863”项目“复合性状转基因农产品精准检测技术与标准分子构建技术研究”(课题主持人);农业部“948”项目“国际农业转基因生物安全评价、检测技术体系与标准化体系的引进与建立”(首席专家);农业部“948”项目“外源基因删除技术的引进及其在我国转基因植物研发中的应用” (课题主持人);国家标准制定项目“转基因生物及其产品食用安全检测 微生物生产蛋白与转基因生物产生蛋白的实质等同分析方法” (课题主持人);国家标准制定项目“转基因生物及其产品食用安全检测 外源基因产物生物信息学过敏分析方法” (课题主持人);国家标准制定项目“转基因生物及其产品食用安全检测 大小鼠过敏动物模型评价方法” (课题主持人)。农业部软课题“国外转基因生物食用安全检测及其标准化研国外转基因生物食用安全检测及其标准化研” (课题主持人)。转基因专项“转基因生物的食用和饲用安全评价技术”、“转基因生物安全评价技术”等(课题主持人),农业部课题“转基因生物成分监测与标识追溯管理体系的研究” (课题主持)等。

►教学工作

主讲课程:博士研究生必选课程《食品生物技术研究进展》和《食品安全技术研究进展》、硕士研究生选修课《转基因食品安全评价》,本科生课程《转基因食品现状与展望》。

►奖励及其他

获得国家科技进步奖二等奖一项,教育部成果鉴定两项,

中国农业大学食品科学与营养工程学院考研

考研派快讯,据中国农业大学研究生院消息,2017年中国农业大学食品科学与营养工程学院考研专业目录及考试科目已经公布,详情如下:

| 院系所及联系方式 | 专业或领域 | 研究方向 | 拟招生人数 | 考试科目 | 备 注 |

|

306食品科学与营养工程学院 招生总人数:180 人 1. 联系人:石宝霞 2. 联系方式:shbx@cau.edu.cn 3. 咨询请查询食品学院主页研究生招生信息管理系统 4. 招生名额含推免生 5. 学院不提供任何参考书和复习资料,无考研辅导班和暑期学校。 6. 请参考招生导师目录或提前与导师联系,确保报考专业与录取专业一致! 7. 复试:①面试②专业综合考试③实验技能考试 |

083201食品科学 | 01食品化学 | 40 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④806生物化学或835食品科学基础 | |

| 02食品微生物 | 同上 | ||||

| 03食品工程与加工新技术 | 同上 | ||||

| 04食品分析与质量控制技术 | 同上 | ||||

| 05食品安全控制理论与技术 | 同上 | ||||

| 06食品添加剂 | 同上 | ||||

| 07天然产物与功能食品 | 同上 | ||||

| 083202粮食、油脂及植物蛋白工程 | 01油脂加工理论与技术 | 5 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④806生物化学或835食品科学基础 | ||

| 02现代谷物加工理论与技术 | 同上 | ||||

| 03植物蛋白质加工理论与技术 | 同上 | ||||

| 04糖与淀粉的加工理论与技术 | 同上 | ||||

| 05大豆加工理论与技术 | 同上 | ||||

| 083203农产品加工及贮藏工程 | 01果蔬加工理论与技术 | 33 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④806生物化学或835食品科学基础 | ||

| 02果蔬贮运工程 | 同上 | ||||

| 03农产品在线检测技术 | 同上 | ||||

| 04农产品物流理论与技术 | 同上 | ||||

| 05乳品加工技术与功能乳品研究 | 同上 | ||||

| 06肉制品贮藏保鲜理论与技术 | 同上 | ||||

| 07禽蛋制品加工理论与技术 | 同上 | ||||

| 08农产品加工工程与设备 | 同上 | ||||

| 083204水产品加工及贮藏工程 | 01水产食品加工技术 | 2 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④806生物化学或835食品科学基础 | ||

| 02水产品贮运、保鲜理论与技术 | 同上 | ||||

| 03水产活性成分与功能食品 | 同上 | ||||

| 04水产品的流通理论与技术 | 同上 | ||||

| 05海洋生物资源开发与利用 | 同上 | ||||

| 0832Z1★食品生物技术 | 01果蔬采后生理与分子生物学 | 29 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④806生物化学或835食品科学基础 | ||

| 02果蔬贮藏保鲜技术 | 同上 | ||||

| 03发酵工程 | 同上 | ||||

| 04食品基因工程 | 同上 | ||||

| 05葡萄酒化学与酿造工艺 | 同上 | ||||

| 06食品酶工程 | 同上 | ||||

| 07益生菌与益生源的开发 | 同上 | ||||

| 0832Z2★营养与食品安全 | 01食品安全控制体系研究 | 11 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④806生物化学或835食品科学基础 | ||

| 02食品安全检验技术 | 同上 | ||||

| 03食品营养生物化学 | 同上 | ||||

| 04食品安全评价与风险评估 | 同上 | ||||

| 085231食品工程 | 00不区分研究方向 | 40 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④867食品加工工艺学 | ||

| 095113食品加工与安全 | 00不区分研究方向 | 20 | ①101思想政治理论②204英语二③341农业知识综合三④867食品加工工艺学 |

请点击【】查看更多专业目录。

中国农大食品科学与营养工程学院食品科学导师

►个人简介

姓名 贺晓云

性别 女

出生日期 1980年12月1日

籍贯 山东

民族 汉

学历/学位 博士

职称 副教授

电话:010-62738552

传真: 010-62738552

E-mail:raininghe@163.com

通信地址:北京市海淀区清华东路17号中国农业大学东校区302信箱100083

►学习工作经历

2000.9 —2004.6中国农业大学食品学院,生物工程专业学习,获工学学士学位;

2004.9 —2009.6 中国农业大学食品科学与营养工程学院,食品科学专业学习,获工学博士学位;

2009.9 —2012.2 中国农业大学食品科学与营养工程学院&北京资源亚太饲料科技有限公司,从事博士后科研工作;

2012.3-至今 中国农业大学食品科学与营养工程学院,讲师,副教授。

►现任职务(社会兼职等)

农业部农业转基因生物食用安全监督检验测试中心(北京)毒理过敏室检测人员

中国农学会农产品贮藏加工分会理事,中国毒理学会会员。

►主要研究方向

食品安全风险评估、转基因食品安全性评价、营养与食品安全。

►代表著作与论文

发表食品安全评价领域国内外专业文章50余篇。参与编写3部教材与专著。参与9项农业部转基因食品安全检测领域的标准研制。

参编著作

1. 黄昆仑,许文涛主编.贺晓云等参编.《转基因食品安全评价与检测技术》(北京市精品教材),科学出版社,2009。

2. 沈平, 黄昆仑主编. 贺晓云等参编.《国际转基因生物食用安全检测及其标准化》,中国物质出版社,2010。

3. 张华江主编. 贺晓云等参编.《食品添加剂原理与应用》,中国农业出版社,2014。

代表性论文

1.Zou S Y1, He X Y1, Liu Y F, Chen D L, Luo Y B, Huang K L, Zhang W*, Xu W T*. Toxicological Evaluation of Lactase Derived from Recombinant Pichiapastoris. PloS one, 2014, 9(9): e106470.

2.Zhu Y X1, He X Y1, Luo Y B, Zou S Y, Zhou X, Huang K L*. A 90-day feeding study of glyphosate-tolerant maize with the G2-aroA gene in Sprague–Dawley rats. Food and Chemical. Toxicology, 2013, 51:280-287.

3.Tang M Z1, He X Y1, Luo Y B, Ma L Y, Tang X G, Huang K L*. Nutritional assessment of transgenic lysine-rich maize compared with conventional quality protein maize. Journal of the science of food and agriculture. 2013, Feb 12. doi: 10.1002/jsfa.5845.

4.刘一非, 黄昆仑, 贺晓云*. 美国内分泌干扰物筛选策略及进展. 卫生研究, 2014, 43(4), 671-674.

5.郎天琦,邹世颖,侯曼,刘棒,贺晓云*,黄昆仑*. SD大鼠90天亚慢性毒性喂养试验生理生化指标正常参考值的研究. 中国食品学报,2014.

6.吕超, 包琪, 邹世颖, 陈思媛, 贺晓云*, 黄昆仑*. 转基因羊奶表达重组人溶菌酶的急性毒性及过敏性研究. 食品安全质量检测学报, 2014, 5(9), 2831-2836.

7.罗云波,贺晓云.中国转基因作物产业发展概述. 中国食品学报, 2014, 14(8), 10-15.

►主要科研项目

主持的科研项目:

“国家科技支撑计划”子任务《有机产品生产中允许使用物质评价关键技术研究—任务二 有机产品生产中允许使用的投入物质适用性研究》;

中国农业大学基本科研业务费科研项目3项:《食品中内分泌干扰物筛选平台的建立及对植物生长调节剂的初步评估》《植物生长调节剂多效唑对SD大鼠的内分泌干扰作用研究》、《玉米赤霉烯酮细胞生殖毒性作用机制初步研究》。

农业部财政项目子课题《转基因生物安全管理标准化体系研究》。

参加的科研项目:

转基因生物新品种培育重大专项2项《转基因生物食用安全评价关键技术及重要转基因植物新产品食用安全性评价研究》、《转基因生物的食用和饲用安全评价技术——玉米、小麦等转基因生物的食用安全评价》 ;

参与国家自然基金2项:《用于评价食品潜在致敏性的体外细胞模型体系的研究》、《食品潜在过敏性评价动物模型体系的研究》。

►教学工作

参与讲授《转基因食品安全评价与检测技术》、《转基因食品进展与展望》、《食品生物技术进展》等本科生课程;

参与讲授《转基因食品安全评价》、《实验动物学》、《分子生物学专题》等研究生课程。

►奖励及其它

2014年获得中国农业大学“优秀班主任”。

中国农业大学食品科学083201考研科目及参考书目

专业信息

- 所属院校:中国农业大学

- 招生年份:2020年

- 招生类别:全日制研究生

- 所属学院:食品科学与营养工程学院

- 所属门类代码、名称:[08]工学

- 所属一级学科代码、名称:[32]食品科学与工程

专业招生详情

| 研究方向: | 01食品化学 02食品微生物 03食品工程与加工新技术 04食品分析与质量控制技术 05食品安全控制理论与技术 06食品添加剂 07天然产物与功能食品 |

|

| 招生人数: | 19 | |

| 考试科目: | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③302数学二 ④806生物化学(自命)或835食品科学基础 |

|

| 备 注: | 1.联系人:石宝霞、李文 2.联系方式liwen211@cau.edu.cn 3.咨询请查询食品学院主页研究生招生信息管理系统 4.学院不提供任何参考书和复习资料,无考研辅导班和暑期学校。 5.请参考研究生院招生导师目录或提前与导师联系,确保报考专业与导师招生专业一致! 6.复试:①面试②专业综合考试③实验技能考试 7.请务必按照预报导师招生专业报名; 8.各招生专业招生人数会根据最终录取情况进行微调。 |

|

中国农业大学研究生专业介绍:食品科学

083201 食品科学专业硕博连读研究生培养方案

一、培养目标

硕博连读研究生的培养应贯彻“面向世界,面向未来,面向现代化”的指导思想,坚持质量第一,德、智、体全面发展的方针。具体要求如下:

1.思想品德要求:较好的掌握马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”的重要思想,拥护党的基本路线和方针政策,热爱祖国,遵纪守法,品德高尚,学风严谨,具有较强的事业心,团结协作,发扬勇于为科学献身的精神,积极为社会主义现代化建设事业服务。

2.业务水平和能力要求:掌握本学科坚实宽广的基础理论、系统深入的专业知识(包括具有一定的相关学科知识);深入了解本专业的发展方向和国内外研究前沿;具备独立从事科学研究工作的能力;在科学或专业技术上做出创造性的成果。

3.身心健康。

二、研究方向

1.食品加工理论与应用

2.食品加工工艺与新技术

3.食品化学与食品工程

4.食品生物技术(包括:食品基因工程、食品蛋白质工程、食品酶工程、细胞工程、食品微生物学和发酵工程等理论与技术)

5.功能食品加工与技术

6.食品质量与安全控制理论与技术

7.天然产物与食品添加剂

8.食品信息技术:食品快速检测技术、食品信息资源应用理论与技术、食品数字化技术

三、培养年限

硕博连读研究生的学习年限一般为5年,最长不超过7年。学生入学后在指导老师的指导下边学习边开展科研工作,完成博士学位论文。完成培养计划所规定的学习任务,并达到发表科技论文的要求,可以申请毕业或学位论文答辩;通过论文答辩者,经院学位评定分委员会审核通过并报研究生院批准,准予毕业或授予学位。

四、培养方式与方法

1.硕博连读研究生的培养一般采取全日制的培养方式。

2.硕博连读研究生的培养以科学研究为主,重点培养硕博连读研究生的优良学风,独立从事科学研究的能力和创新能力。在其培养过程中,应合理安排课程学习、实践教育、学术交流等各个环节。

3.硕博连读研究生的指导教师由博士生导师担任。为了充分发挥学术群体的作用,在博士生导师主持下,由本专业和相关专业具有指导博士生、硕士生经验的教授、副教授或相当职称的教师组成指导小组,负责指导硕博连读研究生的课程学习和论文工作。要因材施教,鼓励研究生独立思考、勇于创新。在保证基本要求的前提下,具体培养方式可以灵活多样,发挥优势,提高硕博连读研究生的培养质量。

4.跨学科或交叉学科培养硕博连读研究生时,应从相关学科中聘请副导师协助指导。

五、课程设置及学分要求

硕博连读研究生课程学习实行学分制。本专业硕博连读研究生总学分要求不少于33学分,其中博士课程学分总数不低于10学分,不包括专业外语、资格考试、文献综述与开题报告、学术交流、实践教育等必修环节和第二外语。

课程学习应结合硕博连读研究生的特点,注意知识结构的连续性。一般第一学年不得选修博士研究生专业课程。硕博连读研究生在资格考试前,必须修满专业培养方案中要求的所有课程,考试成绩合格方可获得学分,学位课程70分及格,选修课程60分及格。

硕博连读研究生的外语水平要求与普通博士生相同。硕博连读研究生入学前三年内通过大学英语六级的学生可以免修免考硕士英语,可直接选修博士外语课程(成绩按照六级成绩登录,取得相应学分),其他人员需先选修硕士生外语课程,通过后再选修博士外语课程。硕士生英语不计入总学分。第一外语非英语的硕博连读研究生,必须选修英语做第二外语(不计入总学分)。

硕博连读研究生综合水平考试不具体设课,要求在资格考试前完成,考试成绩合格计2学分。

课程设置及必修环节如下:

|

类别 |

课程编号 |

课程名称 |

学分 |

开课时间 |

备注 |

|

|

春 |

秋 |

|||||

|

学 位 课 |

|

外国语 |

3 |

|

|

|

|

|

自然辩证法 |

2 |

|

|

|

|

|

|

科学社会主义理论与实践 |

1 |

|

|

|

|

|

|

食品化学专题 |

2 |

|

|

|

|

|

|

现代分析技术 |

2 |

|

|

|

|

|

|

食品科学研究进展 |

2 |

|

|

|

|

|

|

食品科学技术研究进展(博) |

2 |

|

|

|

|

|

|

食品科学综合实验 |

2 |

|

|

|

|

|

|

实验研究设计与论文写作 |

2 |

|

|

|

|

|

|

食品科学与工程semina(博) |

2 |

|

|

|

|

|

|

第一外国语(博) |

3 |

|

|

|

|

|

|

科技革命与马克思主义(博) |

3 |

|

|

|

|

|

选 修 课 |

|

食品添加剂专题 |

1 |

|

|

|

|

|

食品风味专题 |

1 |

|

|

|

|

|

|

葡萄酒化学进展 |

1 |

|

|

|

|

|

|

酶与酶工程专题 |

1 |

|

|

|

|

|

|

基因工程专题 |

1 |

|

|

|

|

|

|

发酵工程专题 |

1 |

|

|

|

|

|

|

高级葡萄生理与分子生物学专题 |

1 |

|

|

|

|

|

|

果蔬采后生理研究进展 |

1 |

|

|

|

|

|

|

肉品科学专题 |

1 |

|

|

|

|

|

|

乳品科学专题 |

1 |

|

|

|

|

|

|

水产品加工专题 |

1 |

|

|

|

|

|

|

果蔬加工专题 |

1 |

|

|

|

|

|

|

粮油加工专题 |

1 |

|

|

|

|

|

|

植物蛋白研究进展 |

1 |

|

|

|

|

|

|

碳水化合物化学 |

1 |

|

|

|

|

|

|

油脂化学 |

1 |

|

|

|

|

|

|

食品杀菌技术专题 |

1 |

|

|

|

|

|

|

食品加工过程模拟、优化与控制 |

1 |

|

|

|

|

|

|

传热与传质 |

1 |

|

|

|

|

|

|

食品信息技术 |

1 |

|

|

|

|

|

|

食品生物技术研究进展 |

1 |

|

|

|

|

|

|

转基因食品安全性评价 |

1 |

|

|

|

|

|

|

动物实验方法 |

1 |

|

|

|

|

|

|

流行病学研究方法 |

1 |

|

|

|

|

|

|

现代食品加工技术进展 |

1 |

|

|

|

|

|

|

国际食品研究进展 |

1 |

|

|

|

|

|

|

食品科技与产业发展战略(博) |

1.5 |

|

|

|

|

|

|

营养科学研究进展(博) |

1.5 |

|

|

|

|

|

|

食品安全研究进展(博) |

1.5 |

|

|

|

|

|

|

二外(一外非英语者必选英语二外) |

4.0 |

|

|

|

|

|

|

其它课程(根据学校课程规划在本院导师指导下选修) |

|

|

|

|

|

|

必修环节 |

|

专业外语文献阅读 |

1 |

|

|

|

|

|

实践教育 |

2 |

|

|

|

|

|

|

文献综述与开题报告 |

2 |

|

|

|

|

|

|

学术交流 |

2 |

|

|

|

|

|

|

综合考试(详见培养环节) |

2 |

|

|

|

|

|

备

注

|

|

|||||

中国农业大学食品科学研究生导师杨绍青介绍

中国农大食品科学与营养工程学院食品科学导师

►个人简介

姓名 段长青

性别 男

出生日期 1964年10月

籍贯 陕西

民族 汉

学历/学位 博士

职称 教授 硕士生博士生导师

电话/传真: 010-62737136

E-mail: duanchq@vip.sina.com

通讯地址:北京海淀清华东路17号中国农业大学301信箱

►学习工作经历

1981.09—1985.07:西北农业大学园艺系果树专业学习,获农学学士学位;

1985.09—1987.01:无锡轻工业学院学习食品与发酵专业学士和硕士主要课程,获高等学校助教进修班结业证书;

1990.09—1993.07:西北农业大学园艺系学习,获硕士学位;

1995.09—1998.07:西北农业大学园艺系学习,获博士学位;

1985.07—1999.06:西北农业大学从事葡萄酒工艺学、葡萄酒品尝学、园艺产品加工学和葡萄酒化学方面的教学、科研和相关技术推广应用工作,任助教、讲师、副教授;

1999. 07—2001. 06:中国农业大学博士后流动站开展葡萄、葡萄酒学研究;

2001. 07— :中国农业大学任副教授、教授

►现任职务(社会兼职等)

国家葡萄产业技术体系首席科学家、兼采后处理与加工功能研究室主任;

中国农业大学食品科学与营养工程学院葡萄与葡萄酒研究中心主任;

中国园艺学会葡萄与葡萄酒分会副会长兼秘书长;

中国酿酒工业协会葡萄酒技术委员会委员;

中国食品工业协会葡萄(果)酒专家委员会专家;

国家葡萄酒及白酒、露酒产品质量监督检验中心技术专家;

《中外葡萄与葡萄酒》编委会副主任。

►主要研究方向

重点开展酿酒葡萄风味代谢与调控、葡萄酿酒品质评价、葡萄酒化学与酿造方向的基础理论研究和相关高新技术研发及推广应用工作。

1. 葡萄果实风味代谢与调控:针对我国葡萄酒产区典型的大陆季风性气候(完全有别于世界葡萄酒先进生产地区的海洋性气候)条件下,酿酒葡萄风味品质代谢与调控机制不明、栽培模式落后、果实采收质量均一性差等系列问题,探讨酿酒葡萄中重要的味感物质和嗅感物质在果实发育过程中的积累规律及其生物合成途径关键酶基因的表达规律,研究生态因子和栽培技术对这些基因表达及其产物积累的影响,揭示酿酒葡萄风味品质形成的分子机理。

2. 葡萄酿酒品质评价:跟踪从酿酒葡萄果实成熟到各类葡萄酒酿造整个过程重要的味感和嗅感物质指纹的变化,绘制我国主要葡萄酒产区主要品种的果实和葡萄酒风味指纹,系统地研究产区和品种的葡萄和葡萄酒风味指纹特征,提出葡萄酿酒风味品质的评价标准。

3.葡萄酒化学与酿造工艺:探讨葡萄酒酿造过程中颜色、味感和嗅感物质的形成和变化规律;阐明各种原辅料和酿造工艺方法及技术参数对葡萄酒品质的影响;明确葡萄酒异味产生的机理;遵照“减少、增加、滞留、扩展”的酿造基本原则,集成组装“特色葡萄酒柔性酿造工艺方法”,为高档优质葡萄酒酿造的过程控制提供理论依据和实用高新技术。

2021中国农业大学食品科学基础研究生考试大纲

中国农大食品科学与营养工程学院食品科学导师

►个人简介

姓名 杨绍青

性别 男

出生日期 1980.10

籍贯 湖北

民族 汉

学历/学位 博士

职称 副教授

电话:010-62737689

传真:010-82388508

E-mail:ysq@cau.edu.cn,ysq9926@163.com

实验室网站 http://foodenzyme.cau.edu.cn

通信地址:北京市海淀区清华东路17号中国农业大学294信箱

►学习工作经历

1999-2003 长江大学,本科学习

2003-2008 中国农业大学,攻读硕士、博士学位

2008-2009 浙江工商大学 讲师

2009-2010 香港理工大学,博士后

2011-今 中国农业大学,讲师,副教授

►主要研究方向

酶工程

►近年来代表性论文

1. Shaoqing Yang, HB Xu, Qiaojuan Yan, Y Liu, Zhengqiang Jiang. A thermostable and organic solvents resistant Cutinase of Thielavia terrestris efficiently hydrolyzes Poly(esters). J Ind Microbiol Biotechnol 2013, 40:217-226.

2. Shaoqing Yang, Chenwei Hua, Qiaojuan Yan, Yinan Li, Zhengqiang Jiang. Biochemical properties of a novel glycoside hydrolase family 1 β-glucosidase (PtBglu1) from Paecilomyces thermophila expressed in Pichia pastoris. Carbohydr Polym 2013, 92:784-791.

3. Shaoqing Yang, Zhengqiang Jiang, Lite Li. Hydrolysis of soybean isoflavone glycosides by a thermostable ?-glucosidase from Paecilomyces thermophila. Food Chem 2009, 115:1247-1252

4. Shaoqing Yang, Qiaojuan Yan, Zhengqiang Jiang, Guangsheng Fan, lan Wang. Biochemical characterization of a thermostable novel b-1,3-1,4-glucanase (lichenase) from Paecilomyces thermophila. J Agric Food Chem 2008, 56:5345-51

5. Shaoqing Yang, Zhengqiang Jiang, Qiaojuan Yan, Huifang Zhu. Characterization of a thermostable extracellular glucosidase with activities of exoglucanase and transglycosylation from Paecilomyces thermophila. J Agric Food Chem 2008, 56:602–608

6. Shaoqing Yang, Zhigang Huang, Zhengqiang Jiang, Lite Li. Partition and purification of a thermostable xylanase produced by Paecilomyces thermophila in solid-state fermentation using aqueous two-phase systems. Process Biochem 2008, 43:56-61

7. Shaoqing Yang, Y.X. Wang, Zhengqiang Jiang, Xiaodong Su. Crystallization and preliminary X-ray analysis of the 1,3-1,4-b-glucanase from Paecilomyces thermophila. Acta Cryst Section F 2008, 64(Pt 8):754-756

8. Shaoqing Yang, Zhengqiang Jiang, Qiaojuan Yan. High-level of xylanase production by the thermophilic Paecilomyces themophila J18 on wheat straw in solid-state fermentation. Bioresour Technol 2006, 97:1794-1800

9. 杨绍青,张舒平,闫巧娟,付星,江正强,高产几丁质酶高温紫链霉菌的筛选和发酵条件优化. 中国农业大学学报,第18卷,167-173页,2013

10. 杨绍青,张舒平,闫巧娟,刘竹青,江正强, 高温紫链霉菌酸性耐热几丁质酶的纯化及性质研究. 食品工业科技,第33卷,63-66页,2012

►主要科研项目

主持:国家自然科学基金青年 “嗜热真菌耐热β-葡萄糖苷酶的性质及转糖苷反应机制”;国家“863”计划项目“天然多糖的制备与功能多糖的研制(2012AA021505)(子课题主持)”;中央高校基本科研业务费项目“嗜热真菌耐热β-葡萄糖苷酶的发掘及其转糖苷作用机理”。参与:国家自然基金面上项目“耐热、耐冷几丁质酶的性质及其制备几丁寡糖的作用机制”;横向课题 “耐热木聚糖酶生产技术开发”和“低聚木糖和低聚半乳糖高效清洁生产技术” 。

►教学工作

参与讲授《食品酶学与酶工程》

►奖励及其它

1.“嗜热真菌耐热木聚糖酶的产业化关键技术及应用”获2011年度国家科技进步二等奖。(5/10)

2.“嗜热真菌耐热木聚糖酶的研究与应用”获2010年度中国粮油学会中国粮油学会科学技术奖一等奖。(5/6)

中国农业大学食品科学与营养工程学院14学硕招

| 007 食品科学与营养工程学院 | 125 | 1. 联系人:石宝霞 2. 联系方式: 3. 咨询请查询食品学院主页研究生招生信息管理系统 4. 招生人数包括推荐免试生,推荐免试生接收后公布实际招生人数 5. 学院不提供参考书和复习资料,无考研辅导班和暑期学校。 | |

| 083201食品科学 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③302 数学二 ④835食品科学基础或806生物化学 | 复试:①面试②专业综合考试③实验技能考试 | |

| 01食品化学 | |||

| 02食品微生物 | |||

| 03食品工程与加工新技术 | |||

| 04食品分析与质量控制技术 | |||

| 05食品安全控制理论与技术 | |||

| 06食品添加剂 | |||

| 07天然产物与功能食品 | |||

| 083202粮食、油脂及植物蛋白工程 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③302 数学二 ④835食品科学基础或806生物化学 | 复试:①面试②专业综合考试③实验技能考试 | |

| 01油脂加工理论与技术 | |||

| 02现代谷物加工理论与技术 | |||

| 03植物蛋白质加工理论与技术 | |||

| 04糖与淀粉的加工理论与技术 | |||

| 05大豆加工理论与技术 | |||

| 083203农产品加工及贮藏工程 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③302 数学二 ④835食品科学基础或806生物化学 | 复试:①面试②专业综合考试③实验技能考试 | |

| 01果蔬加工理论与技术 | |||

| 02果蔬贮运工程 | |||

| 03农产品在线检测技术 | |||

| 04农产品物流理论与技术 | |||

| 05乳品加工技术与功能乳品研究 | |||

| 06肉制品贮藏保鲜理论与技术 | |||

| 07禽蛋制品加工理论与技术 | |||

| 08农产品加工工程与设备 | |||

| 083204水产品加工及贮藏工程 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③302 数学二 ④835食品科学基础或806生物化学 | 复试:①面试②专业综合考试③实验技能考试 | |

| 01水产食品加工技术 | |||

| 02水产品贮运、保鲜理论与技术 | |||

| 03水产活性成分与功能食品 | |||

| 04水产品的流通理论与技术 | |||

| 05海洋生物资源开发与利用 | |||

| 0832Z1★食品生物技术 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③302 数学二 ④835食品科学基础或806生物化学 | 复试:①面试②专业综合考试③实验技能考试 | |

| 01果蔬采后生理与分子生物学 | |||

| 02果蔬贮藏保鲜技术 | |||

| 03发酵工程 | |||

| 04食品基因工程 | |||

| 05葡萄酒化学与酿造工艺 | |||

| 06食品酶工程 | |||

| 07益生菌与益生源的开发 | |||

| 0832Z2★营养与食品安全 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③302 数学二 ④835食品科学基础或806生物化学 | 复试:①面试②专业综合考试③实验技能考试 | |

| 01食品安全控制体系研究 | |||

| 02食品安全检验技术 | |||

| 03食品营养生物化学 | |||

| 04食品安全评价与风险评估 | |||

| 100403营养与食品卫生学 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③306西医综合 | 只接收推荐免试生 | |

| 01天然活性成份的功能评价 | |||

| 02膳食结构与营养改善 | |||

| 03食物营养与健康 | |||

| 04食品卫生学 |

相关专题: |

中国农业大学食品科学研究生导师张燕介绍

中国农大食品科学与营养工程学院食品科学导师介绍:张燕►个人简介

姓名 张燕

性别 女

出生日期 1977年9月25

籍贯 甘肃省

民族 汉

学历/学位 博士

职称 副教授

电话:010-62737434-23

传真: 010-62737434-604

E-mail: zhangyan348@163.com

通信地址:北京市海淀区清华东路17号中国农业大学303信箱

►现任职务(社会兼职等)

中国食品科学技术学会果蔬加工分会会员

中国食品科学技术学会青年委员会会员

国家有机食品认证检查员

►主要研究方向

1.食品非热加工技术理论与应用

2.天然产物分离技术与产品开发

3.果蔬加工与综合利用

►代表著作与论文

在国内外期刊发表论文32篇,其中SCI/EI收录论文21篇;参与出版著作2部,申请专利17项,其中授权专利9项。

►主要科研项目

主持了国家自然科学基金青年基金项目——高密度二氧化碳(DPCD)脱除紫甘蓝色素异味的机制研究、国家“十二五”高科技发展计划(863)课题——新型水产品加工装备开发与新技术研究、北京市重点科技计划课题——果品超高压关键技术与工艺研究、教育部博士点基金新教师项目课题——DPCD杀菌过程中桃汁褐变非热调控机制研究、农业部公益科研专项基金课题——农产品(香蕉)产地加工储藏装备与设施工程集成技术与模式研究等省部级科研项目20余项。

2018年中国农业大学食品科学与营养工程学院考研

各位考生:

根据学校研究生招生工作安排,结合学院本年度报考情况和招生情况,经食品科学与营养工程学院研究生招生复试领导小组讨论制定本复试方案(请见附件)。

入围名单及笔试分组名单请见附件。

请看到通知的考生及时回复邮件至lifangw@cau.edu.cn,以“硕士复试+姓名+考生编号”命名邮件,告知我们已知晓,并登陆中国农业大学研究生招生信息网确认。

复试名单中个人序号请牢记,需要在整个复试过程中填写到纸质材料左上角,以备材料整理,谢谢。

研究生招生工作陆续展开,请考生保持报名时填写的联系方式的畅通,并注意学院主页公告。

中国农业大学083201食品科学考研参考书目及

考研网快讯,据中国农业大学研究生院消息,2010年中国农业大学食品科学考研参考书目及考试科目已发布,详情如下:

|

科目代码及名称 |

参考书 |

| 806生物化学 | 生物化学 / 王镜岩, 朱圣庚, 徐长法主编.-- 3版.-- 北京 : 高等教育出版社,2002 |

| 835食品科学基础 |

食品工程原理 / 李云飞,葛克山主编. -- 北京 : 中国农业大学出版社, 2002 化工原理 / 陈常贵,柴诚敬,姚玉英编著. -- 2版. -- 天津 : 天津大学出版社,2004 食品化学 / 阚建全主编. -- 2版. -- 北京 : 中国农业大学出版社, 2008 |

点击【】查看更多参考书目。

|

友情提示: 考研信息数量巨大,整理过程中难免出错,欢迎广大研友指正。此外很多历史数据已无处查找,所以为保证考研信息的完整性,考研网真诚欢迎广大研友帮忙补充信息,可回复评论或发送内容至。 本文系考研网精心整理,转载请注明出处。 |

2019年中国农业大学食品科学与营养工程学院接收

各位考生:

根据各位考生提交的前期申请资料,由我院免试研究生资审小组进行资格初审,通过名单请见附件,我院2019年接收推荐免试硕士研究生工作实施细则请见附件,请按照要求参加复试。

请看到通知的考生及时回复邮件至lifangw@cau.edu.cn,以“免试复试+姓名”命名邮件,告知我们已知晓。如前期未报导师请在邮件中回复预报导师。

名单中个人序号请牢记,需要在整个复试过程中填写到纸质材料左上角,以备材料整理,谢谢。

研究生免试招生工作陆续展开,请考生保持报名时填写的联系方式的畅通,并注意学院主页公告。

中国农业大学就业前景分析:食品科学

▶就业前景

如今,时代的进步、科技的发展使得食品花样翻新,食品行业也进入了蓬勃发展的市场时代。随着西方的食材和烹饪方式日渐融入中餐,加上快餐行业的蓬勃发展,今天人们对于食品的营养卫生问题越来越重视。这时,食品科学与工程专业不再只是以往玩票性质的称谓,也不是传统眼光里的掌勺人,而成了一种正规的职业,他们有的负责制定食品卫生标准,有的专门研制新的食品种类,有的深入研究食品营养,而高校中的食品科学与工程专业就是因此而开设的。

▶本校就业

中国农业大学的食品科学专业是该校比较强的专业。而且在该领域内,中国农业大学的名牌效应也是拥有绝对优势的。其就业方向:1、食品检测,包括各中食品基本营养成分测定。毕业后具备食品检验员资格,可以到食品企业或政府机关的相关检测部门就业。2、食品工艺,范围比较广。比如肉制品加工、乳制品加工、软饮料加工、发酵工艺学、果蔬加工与贮藏等等,细分后专业针对性比较强毕业出来可以到相关企业就业。3、市场营销,从事食品方面的销售工作。4、其他,比如食品研发、现场质检、食品采购、库房管理等等技术员、品控员、化验员、生产管理等等。

食品科学考研院校

基本信息

专业点分布

食品科学考研院校

基本信息

专业介绍

专业点分布

专业院校排名

| 序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |

| 1 | 10019 | 中国农业大学 | A+ |

| 2 | 10295 | 江南大学 | A+ |

| 3 | 10403 | 南昌大学 | A |

| 4 | 10307 | 南京农业大学 | A- |

| 5 | 10335 | 浙江大学 | A- |

| 6 | 10504 | 华中农业大学 | A- |

| 7 | 10561 | 华南理工大学 | A- |

| 8 | 10057 | 天津科技大学 | B+ |

| 9 | 10152 | 大连工业大学 | B+ |

| 10 | 10224 | 东北农业大学 | B+ |

| 11 | 10264 | 上海海洋大学 | B+ |

| 12 | 10299 | 江苏大学 | B+ |

| 13 | 10423 | 中国海洋大学 | B+ |

| 14 | 10564 | 华南农业大学 | B+ |

| 15 | 10712 | 西北农林科技大学 | B+ |

| 16 | 10011 | 北京工商大学 | B |

| 17 | 10129 | 内蒙古农业大学 | B |

| 18 | 10157 | 沈阳农业大学 | B |

| 19 | 10183 | 吉林大学 | B |

| 20 | 10353 | 浙江工商大学 | B |

| 21 | 10359 | 合肥工业大学 | B |

| 22 | 10389 | 福建农林大学 | B |

| 23 | 10635 | 西南大学 | B |

| 24 | 10086 | 河北农业大学 | B- |

| 25 | 10193 | 吉林农业大学 | B- |

| 26 | 10240 | 哈尔滨商业大学 | B- |

| 27 | 10248 | 上海交通大学 | B- |

| 28 | 10327 | 南京财经大学 | B- |

| 29 | 10463 | 河南工业大学 | B- |

| 30 | 10496 | 武汉轻工大学 | B- |

| 31 | 10566 | 广东海洋大学 | B- |

| 32 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | C+ |

| 33 | 10223 | 黑龙江八一农垦大学 | C+ |

| 34 | 10337 | 浙江工业大学 | C+ |

| 35 | 10390 | 集美大学 | C+ |

| 36 | 10462 | 郑州轻工业学院 | C+ |

| 37 | 10466 | 河南农业大学 | C+ |

| 38 | 10538 | 中南林业科技大学 | C+ |

| 39 | 10559 | 暨南大学 | C+ |

| 40 | 10610 | 四川大学 | C+ |

| 41 | 10167 | 渤海大学 | C |

| 42 | 10386 | 福州大学 | C |

| 43 | 10464 | 河南科技大学 | C |

| 44 | 10589 | 海南大学 | C |

| 45 | 10623 | 西华大学 | C |

| 46 | 10626 | 四川农业大学 | C |

| 47 | 10676 | 云南农业大学 | C |

| 48 | 10708 | 陕西科技大学 | C |

| 49 | 11646 | 宁波大学 | C |

| 50 | 10252 | 上海理工大学 | C- |

| 51 | 10364 | 安徽农业大学 | C- |

| 52 | 10435 | 青岛农业大学 | C- |

| 53 | 10536 | 长沙理工大学 | C- |

| 54 | 10733 | 甘肃农业大学 | C- |

| 55 | 11117 | 扬州大学 | C- |

食品科学研究生院校排名

| 序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |

| 1 | 10019 | 中国农业大学 推荐阅读:(食品科学考试大纲) | A+ |

| 2 | 10295 | 江南大学 推荐阅读:(食品科学参考书目) | A+ |

| 3 | 10403 | 南昌大学 推荐阅读:(食品科学录取分数线) | A |

| 4 | 10307 | 南京农业大学 推荐阅读:(食品科学参考书目) | A- |

| 5 | 10335 | 浙江大学 | A- |

| 6 | 10504 | 华中农业大学 推荐阅读:(食品科学参考书目) | A- |

| 7 | 10561 | 华南理工大学 | A- |

| 8 | 10057 | 天津科技大学 推荐阅读:(食品科学参考书目) | B+ |

| 9 | 10152 | 大连工业大学 | B+ |

| 10 | 10224 | 东北农业大学 推荐阅读:(食品科学参考书目) | B+ |

| 11 | 10264 | 上海海洋大学 推荐阅读:(食品科学参考书目) | B+ |

| 12 | 10299 | 江苏大学 推荐阅读:(食品科学参考书目) | B+ |

| 13 | 10423 | 中国海洋大学 | B+ |

| 14 | 10564 | 华南农业大学 推荐阅读:(食品科学参考书目) | B+ |

| 15 | 10712 | 西北农林科技大学 推荐阅读:(食品科学参考书目) | B+ |

| 16 | 10011 | 北京工商大学 推荐阅读:(食品科学参考书目) | B |

| 17 | 10129 | 内蒙古农业大学 推荐阅读:(食品科学参考书目) | B |

| 18 | 10157 | 沈阳农业大学 | B |

| 19 | 10183 | 吉林大学 推荐阅读:(食品科学调剂通知) | B |

| 20 | 10353 | 浙江工商大学 推荐阅读:(食品科学参考书目) | B |

| 21 | 10359 | 合肥工业大学 | B |

| 22 | 10389 | 福建农林大学 | B |

| 23 | 10635 | 西南大学 | B |

| 24 | 10086 | 河北农业大学 | B- |

| 25 | 10193 | 吉林农业大学 | B- |

| 26 | 10240 | 哈尔滨商业大学 | B- |

| 27 | 10248 | 上海交通大学 | B- |

| 28 | 10327 | 南京财经大学 | B- |

| 29 | 10463 | 河南工业大学 | B- |

| 30 | 10496 | 武汉轻工大学 | B- |

| 31 | 10566 | 广东海洋大学 | B- |

| 32 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | C+ |

| 33 | 10223 | 黑龙江八一农垦大学 | C+ |

| 34 | 10337 | 浙江工业大学 | C+ |

| 35 | 10390 | 集美大学 | C+ |

| 36 | 10462 | 郑州轻工业学院 | C+ |

| 37 | 10466 | 河南农业大学 | C+ |

| 38 | 10538 | 中南林业科技大学 | C+ |

| 39 | 10559 | 暨南大学 | C+ |

| 40 | 10610 | 四川大学 | C+ |

| 41 | 10167 | 渤海大学 | C |

| 42 | 10386 | 福州大学 | C |

| 43 | 10464 | 河南科技大学 | C |

| 44 | 10589 | 海南大学 | C |

| 45 | 10623 | 西华大学 | C |

| 46 | 10626 | 四川农业大学 | C |

| 47 | 10676 | 云南农业大学 | C |

| 48 | 10708 | 陕西科技大学 | C |

| 49 | 11646 | 宁波大学 | C |

| 50 | 10252 | 上海理工大学 | C- |

| 51 | 10364 | 安徽农业大学 | C- |

| 52 | 10435 | 青岛农业大学 | C- |

| 53 | 10536 | 长沙理工大学 | C- |

| 54 | 10733 | 甘肃农业大学 | C- |

| 55 | 11117 | 扬州大学 | C- |

数据来源:教育部学位与研究生教育发展中心

2007年食品科学专业学校排名

| 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 |

| 1 | 江南大学 | A+ | 7 | 华南农业大学 | A | 13 | 浙江工商大学 | A |

| 2 | 南昌大学 | A+ | 8 | 沈阳农业大学 | A | 14 | 东北农业大学 | A |

| 3 | 中国农业大学 | A+ | 9 | 西北农林科技大学 | A | 15 | 中国海洋大学 | A |

| 4 | 南京农业大学 | A+ | 10 | 天津科技大学 | A | 16 | 江苏大学 | A |

| 5 | 华南理工大学 | A | 11 | 浙江大学 | A | |||

| 6 | 华中农业大学 | A | 12 | 哈尔滨商业大学 | A | |||

|

B+等(25个):吉林农业大学、上海交通大学、天津大学、山东农业大学、上海水产大学、暨南大学、河南工业大学、合肥工业大学、南京财经大学、宁波大学、四川农业大学、西华大学、西安理工大学、中南林业科技大学、天津商业大学、福建农林大学、大连轻工业学院、浙江工业大学、宁夏大学、山西大学、新疆农业大学、扬州大学、长春工业大学、湖南农业大学、吉林大学 |

||||||||

|

B等(25个):山东轻工业学院、陕西师范大学、山西农业大学、集美大学、四川大学、河南农业大学、陕西科技大学、云南农业大学、华东理工大学、甘肃农业大学、华南热带农业大学、内蒙古农业大学、广西大学、大连水产学院、新疆大学、郑州轻工业学院、长沙理工大学、南京师范大学、上海理工大学、安徽农业大学、哈尔滨工业大学、北京工商大学、昆明理工大学、西北大学、河北科技大学 |

||||||||

|

C等(17个):名单略 |

||||||||

|

|

|

|

|

| 1 | 江南大学 | 5★ | 96 |

| 2 | 中国农业大学 | 5★ | 96 |

| 3 | 南京农业大学 | 5★ | 96 |

| 4 | 浙江大学 | 5★ | 96 |

| 5 | 华南理工大学 | 5★ | 96 |

| 6 | 南昌大学 | 4★ | 96 |

| 7 | 华中农业大学 | 4★ | 96 |

| 8 | 东北农业大学 | 4★ | 96 |

| 9 | 西北农林科技大学 | 4★ | 96 |

| 10 | 浙江工商大学 | 4★ | 96 |

| 11 | 华南农业大学 | 4★ | 96 |

| 12 | 西南大学 | 4★ | 96 |

| 13 | 天津科技大学 | 4★ | 96 |

| 14 | 河南工业大学 | 4★ | 96 |

| 15 | 中国海洋大学 | 4★ | 96 |

| 16 | 合肥工业大学 | 4★ | 96 |

| 17 | 北京工商大学 | 4★ | 96 |

| 18 | 天津大学 | 4★ | 96 |

| 19 | 沈阳农业大学 | 4★ | 96 |

| 20 | 江苏大学 | 3★ | 96 |